지금부터 신동아는 15년 동안 ‘미친 듯’ 수만장의 수식(數式)을 써내려간 한 과학자의 이야기를 풀어 나갈 것이다. 이 글이 조그만 계기가 되어 조만간 그가 세계의 석학들로부터 과학의 역사를 새로 썼다는 평가를 받는다면 그건 대한민국의 경사이자 신동아의 자랑이 될 것이다. 그의 꿈이 이뤄지길 간절하게 기원한다.

“양동봉 원장은 물리학의 복잡한 수식을 모두 수치로 변환한다. 이를 통해 누구라도 쉽고 신속하게 방정식의 진위를 검증할 수 있다. 이는 수학자 라이프니츠, 괴델, 그리고 노벨물리학상을 수상한 파인만을 위시해 수많은 선대 물리학자가 시도했던 꿈의 검증 방식이다.”

단국대 부총장이자 전기전자공학 박사인 오명환 교수는 양동봉(梁東峰·53) 표준반양자물리연구원장이 발견하고 정립한 이론에 대해 이렇게 평가했다.

오 교수는 한국과학기술연구원(KIST) 부원장과 삼성그룹의 미래기술위원회 초대 위원을 역임했으며, 지난 6월엔 세계정보디스플레이학회 펠로상을 수상하는 등 세계가 인정한 학계 권위자다.

도대체 양 원장이 어떤 것을 발견했기에 오 교수가 이토록 극찬을 아끼지 않은 것일까. 우선 오 교수가 “물리학의 복잡 난해한 수식을 수치로 변환, 누구라도 쉽고 신속하게 검증할 수 있는 방법을 발견했다”는 말의 뜻을 알아야 한다. 이는 방정식의 좌변과 우변을 단순히 수치로 바꿔놓을 경우, 방정식의 진위는 쉽게 가려진다는 말이다.

예컨대 이런 문제를 풀어보자. 질량이 200kg(m2)인 우주선이 지구의 중심으로부터 지구 반경의 두 배가 되는 궤도를 돌고 있을 때 중력(N)은 얼마나 될까. 단, 지구의 질량(m1)은 약 5.98×1024kg이다.

읽기만 해도 골치 아픈 이 문제를 어느

물리학자가 F=G(m1m2/r[2])라는 공식으로

풀었다고 가정하자. 이 식이 맞는지, 틀리는지 검증하는 방법은 여러 가지겠지만, 핵심은 등호(=)를 만족해야 한다.

그런데 이렇게 하면 어떨까. 좌변과 우변 방정식에 단위로 등장하는 힘(N)이나 질량(kg) 또는 길이(m)를 수치로 바꾼다면? 그럼 좌변이든 우변이든 수치만 남을 것이고, 그 둘이 똑같은 숫자인지 확인만 하면 되지 않겠는가. 가령 좌변이 7.2349687…×10[41]이라는 숫자로 나온다면, 우변도 이런 숫자가 나오는지 보면 될 것이다.

이처럼 지금까지 과학자들이 발견한 단위를 수치로 나타낼 수 있다면, 그 어떤 방정식도 즉각 진위를 밝힐 수 있다. 이것이 오 교수가 언급한 ‘꿈의 방정식’이자, 세계적인 이론물리학자 데이비드 린들리가 말한 “물리학자들이 시도하는 본질적인 목표는 물리량(단위)에 숫자를 붙이는 것이고, 그 숫자들 사이에서 상호관계를 발견하는 것”이다.

그렇다면 단위를 어떻게 숫자로 나타낼 수 있을까. 미터(m)는 미터이지 이걸 숫자로 어떻게 바꾼다는 것일까.

과학계는 측정표준의 기초를 이루는 질량(kg), 길이(m), 시간(s), 광도(cd), 물질량(mol), 전류(A), 온도(K)의 7개 국제단위를 쓰고 있다. 과학자들은 이런 기본단위를 사용해 자연의 세계를 설명한다.

그런데 우리가 당연한 듯 받아들이는 이런 물리량이 사실은 세밀한 실험으로 찾아낸 것이고, 실험값은 계속 변한다는 사실을 알고 있는 사람은 많지 않다. 1m는 프랑스 파리에 보관된 이리듐 백금 합금으로 만든 1m 원기(原器)가 기준이었다. 그러나 과학이 발전하면서 지금은 빛이 진공에서 약 3억분의 1초 동안 진행한 거리를 1m로 정의한다.

‘1’은 빛 알갱이 한 개

양동봉 원장은 ”시간, 전류 등 7개의 단위를 하나로 통일했다”고 설명한다.

예컨대 질량(kg)의 정의를 자연 상수의 하나인 아보가드로 상수로 표현하면 kg이란 단위는 사라지고, 숫자만 남는다는 것이다. 세계 과학계는 지금 단위를 ‘고정불변의 것’으로 생각하지 않고, 자연을 좀 더 잘 설명할 수 있는 방향으로 개정하고 있다.

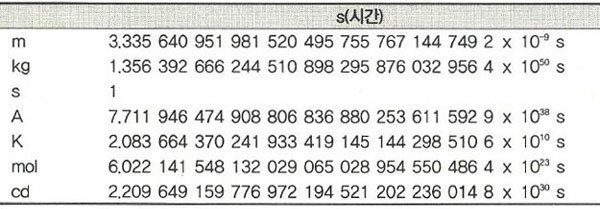

양 원장의 발견이 놀라운 이유 중 하나는 7개의 단위를 모두 숫자로 바꾸는 데 성공했다는 사실이다. 예를 들어 그는 이미 1m를 3.335 640 951 981 520 495 755 767 144 749 2×10[-9]으로, 1kg은 1.356 392 666 244 510 898 295 876 032 956 4×10[50]이라는 숫자로 바꾸어놓았다. 마치 영화 ‘매트릭스’에 나오는 끝없는 숫자의 행렬을 연상케 한다. 그렇다면 이런 숫자들은 어떻게 발견했고, 의미는 무엇이며, 현재의 물리학을 어떻게 바꾼다는 것일까.

미터법(7개의 국제단위)을 통일하기 위해 양 원장은 c(광속)=h(플랑크 상수)=s(시간)=1이라는 공준(公準·증명이 불가능하지만 학문적 실천적 원리로 인정되는 것)을 정립했다. 양 원장은 이를 ‘제로존(Zero Zone) 이론’이라고 이름붙였다.

여기서 숫자 1이 의미하는 것은 빛 알갱이로 불리는 광자(光子) 한 개를 뜻한다. 따라서 광자 한 개와 빛의 속도, 우주에서 가장 작은 에너지 단위로 알려진 플랑크 상수, 그리고 1초가 같다고 보는 것이다. 광자 1개는 질량이나 속도, 시간과 거리(파장)가 모두 ‘1’로 등가(等價)를 이룬다는 설명이다. 다음은 양 원장의 설명.

“광자(photon)의 개수가 숫자이며 매순간 현상의 고유 진동수가 된다. 이 진동수는 숫자 1에 대한 연속성으로 자연의 수량화(quantification)가 된다. 자연의 수량화가 일정한 모임을 가질 때, 이것은 비연속성으로써 자연의 양자화(quantization)가 된다.”

이 같은 가정과 해석이 어리둥절하겠지만, 일단 받아들이기로 하자. 우리가 관심을 가져야 하는 것은 이런 가정으로 미터법이 어떻게 숫자로 바뀌고, 그것이 현대 물리학이 실험적으로 측정한 값과 어떤 관련이 있는지 확인만 하면 된다. 아인슈타인이 발견한 E=mc[2]이란 식을 이해하지는 못해도 현실에 광범위하게 응용하는 것처럼 말이다. 다만, 양 원장이 제시한 숫자 1은 ‘시간이 변해도 변하지 않는 것’ ‘세상에서 가장 작은 것’을 의미하는 것쯤으로 기억하자.

1kg과 1m를 더하면?

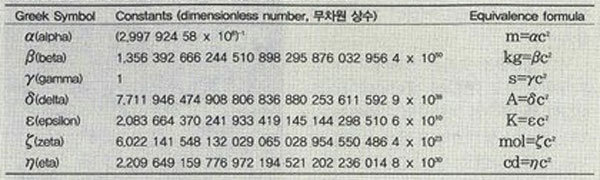

양 원장은 제로존 이론을 이용해 7개의 국제단위를 빛 알갱이의 개수로 표현하는 데 성공했다. 예컨대 길이를 뜻하는 미터(m)=αc[2], 질량을 나타내는 kg=βc[2], 온도(K)=ec[2] 등이다(기사 뒤에 표 첨부). 앞에서 언급한 1m=3.335 640 951 981 520 495 755 767 144 749 2×10[-9]을 다시 보자. 여기서 나열한 숫자는 ‘α’의 값이며, 1m 안에 이만큼의 광자가 들어 있다는 것을 뜻한다. 양 원장은 삼라만상(森羅萬象)이 빛 알갱이로 이뤄졌다고 가정하고 있으며, α, β 등을 ‘무차원 상수’라고 이름붙였다.

길이와 질량을 어떻게 이런 방정식으로 표현할 수 있는지에 대해서도 우리가 굳이 이해할 필요는 없다. 다만 물리학에 조예가 깊은 독자를 위해 오 교수의 설명을 덧붙인다. 일반 독자는 이 부분을 읽지 않아도 좋겠다.

“양 원장은 직관과 실험 데이터 분석을 통해 매우 간결한 하나의 공준을 발견했다. 자연의 복잡 다양한 현상을 표현하는 기존 미터법 단위 체계를 C(전하), V(전위), m(길이)의 3개 조합으로 분석했다. 이 때문에 나는 그가 물리학의 미시와 거시 세계를 관통해 기존 물리학계에 엄청난 충격을 줄 것이라고 믿는다.

또 하나, 그의 방법이 탁월한 것은 숫자 1을 모든 것의 비교 기준으로 삼아 해석과 계산의 원물질(Original Material)로 정의했다는 점이다. 계산한 숫자는 시공간의 크기 또는 고유 진동수(Hz)로 해석할 수 있다. 이는 우주의 모든 존재가 진동수만 다를 뿐 같다는 뜻이기도 하다.”

이번엔 양 원장이 말한 ‘무차원 상수’의 의미를 짚어보자. 우리말에 ‘차원이 다르다’는 뜻은 ‘서로 다른 용어끼리 호환이 불가능하다’거나 ‘서로 다른 용어로 표현이 불가능하다’는 것을 의미한다.

예를 들어 아버지, 어머니, 삼촌, 숙모는 차원이 같기 때문에 이들의 관계를 설명할 수 있다. 모든 관계를 아버지로부터 유도할 수 있기 때문이다. 그러나 아버지와 기쁨, 놀람, 파랑 등의 관계는 설명이 불가능하다. 차원이 다르기 때문이다.

무차원 상수는 차원을 두지 않는 숫자다. 이 상수를 적용하면서 우리는 서로 다른 차원으로 알고 있는 단위끼리 더하거나 뺄 수도 있다. 1kg과 1m를 더하거나, 1초와 1℃를 뺄 수 있다. 모든 것을 광자의 개수로 표현할 수 있어서다. 극단적으로 비유하면 ‘10kg-80m=0’ 혹은 ‘10kg=80m’라는 식이 성립하고, 그 의미에 대해서도 ‘어설프게나마’ 무엇인지 말할 수 있다. 질량과 길이는 이 같은 비례상수의 관계가 있다고 해석할 수 있다.

지금까지 자연과학 이론은 차원이 다르면 물리량들의 덧셈, 뺄셈은 불가능하다고 믿었다. 곱셈, 나눗셈은 가능한데 덧셈, 뺄셈은 불가능하다는 것에 대해 의문을 가진 적이 있는가. 우리는 오랫동안 이런 의문에 대해 질문하지 않았다. 양 원장은 단위는 필요하지만 ‘차원의 굴레’는 벗어나야 한다고 말한다.

패러다임의 중대 전환

이런 원리는 우리의 인식을 혁명적으로 바꿔놓을 것으로 기대된다. 분리된 것으로 알았던 자연현상이 서로 어떤 관계로 맺어져 있는지 한눈에 들어오기 때문이다. 7개의 서로 다른 단위를 광자의 개수로 표현한다는 것이 가져올 사회적 파장에 대해 제주대 원자핵공학 박사 이헌주 교수는 이렇게 말했다.

“질량과 에너지가 등가(等價)임을 나타내는 아인슈타인의 E=mc[2]은 유명하다. 이 식은 에너지와 질량 사이에 비례상수 c[2]인 관계가 성립한다는 것으로 물리학의 새로운 패러다임을 수립했다. 양 원장의 제로존 이론은 이 같은 비례관계가 길이, 시간, 온도, 전류, 압력 등 모든 물리적 단위 사이에 존재한다는 것을 발견했고 수치화하는 데 성공했다. 이런 호환은 실로 독창적이고, 혁명적인 것으로 기존 패러다임의 중대한 전환을 초래할 것이다. 노벨물리학상을 기대해도 될 것 같다.”

이젠 양 원장의 이론을 검증할 차례다. 이해하기도 어려운 이론을 신동아가 어떻게 검증할 수 있느냐고 반문하겠지만, 명쾌한 방법이 있다. 프랑스 파리에 사무국을 둔 과학기술데이터위원회(CODATA)가 발표하는 기초적인 물리상수의 값과 양 원장이 제로존 이론을 통해 계산한 값을 비교하면 된다. 1979년 노벨물리학상을 수상한 스티븐 와인버그는 어떤 이론이 옳은지를 검증하려면 이미 측정된 물리상수와 일치하는지 확인만 하면 된다고 말한 바 있다.

과학기술데이터위원회는 1966년 국제학술연합회의(ICSU)의 위원회로 설립됐다. 이곳은 과학기술 분야에서 중요하게 취급하는 데이터의 접근, 관리, 처리를 담당한다. 위원회는 주기적으로 국제적으로 인정받은 기초적인 물리상수와 관련된 변환상수들의 변화 추이를 제공하고 있다.

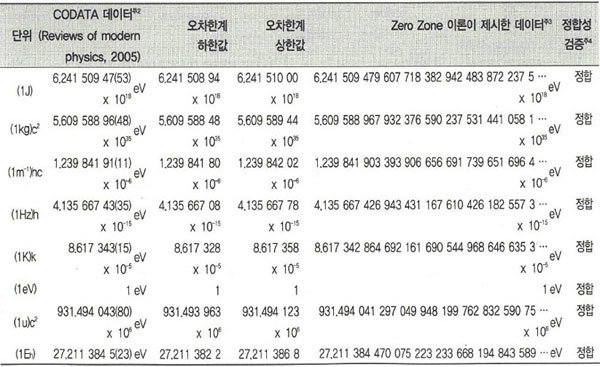

예컨대 에너지(J), 질량(kg), 길이(m), 주파수(Hz), 온도(K), 전자볼트(eV), 원자질량단위(u), 하트리 에너지(Eh) 등의 물리상수 값을 실험을 통해 밝혀놓았다(1kg=8.987 551 787…×10[16]J, 1J=6.241 509 47(53)×10[18]eV, 1eV=3.674 932 45(31)×10[-2]Eh…). 여기서 제시된 값들은 모두 실험으로 알아낸 것으로 국제적으로 공인된 것이다. 모든 자연과학 및 기술이론은 이 데이터를 기준으로 출발한다. 모든 원천 기술의 ‘표준의 표준’은 위원회의 데이터로부터 나오는 것이다.

양 원장의 이론값과 과학기술데이터위원회의 실험값을 비교해보려면 몇 가지 과정을 거쳐야 한다. 누구나 할 수 있으니 따라 해보자. 우선 양 원장의 제로존 이론을 이용, 1=빛 알갱이 하나=광속(c)=1초(s)=1Hz라고 가정한다. 이번엔 아까 언급한 m=αc[2], kg=βc[2] 을 c[2]으로 묶어놓는다.

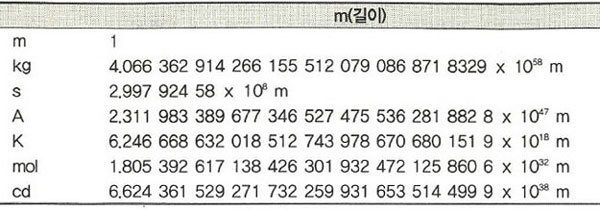

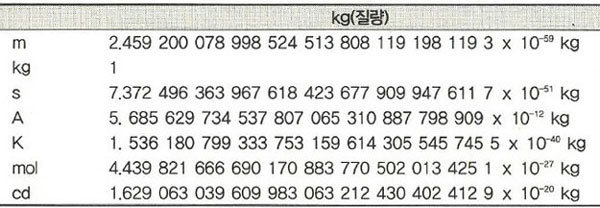

예컨대 c[2]=(1/α)m, c[2]=(1/β)kg 이 되고, m/α=kg/β이 성립한다. 1m=(α/β)kg에서

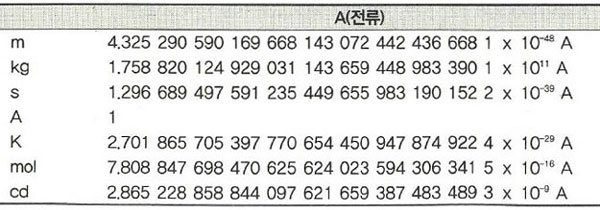

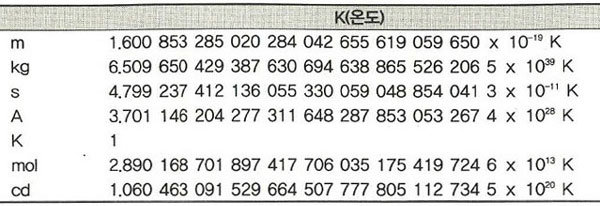

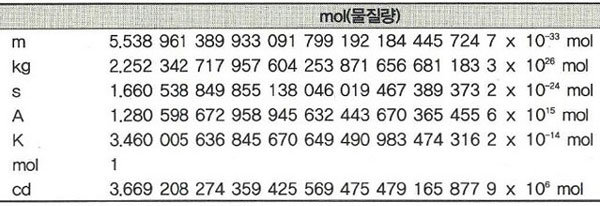

α와 β의 값을 알기 때문에 1m=2.459 200 078…×10[-59]kg으로 도출할 수 있다(α와 β값은 기사 뒤 표1 참조). 이런 방법을 통해 시간을 길이로, 질량으로, 온도로 바꿀 수 있다. 또 1kg을 시간이나 질량, 온도나 몰로 바꿀 수도 있다(표2 참조).

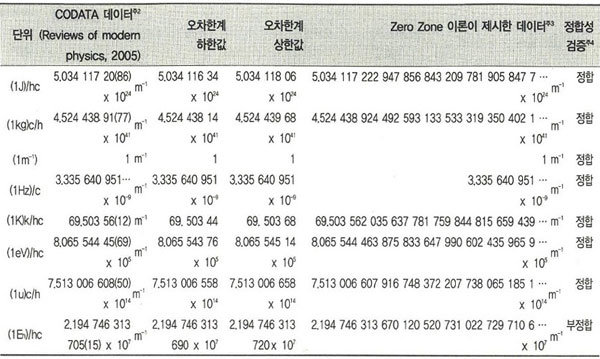

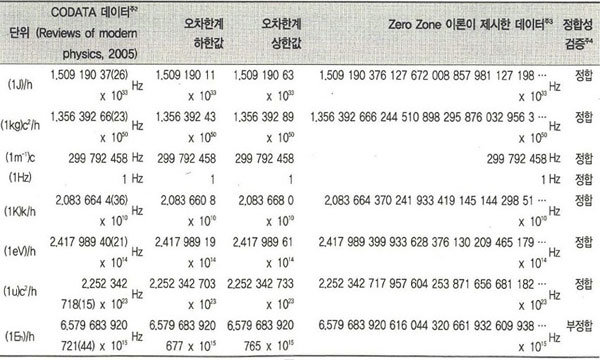

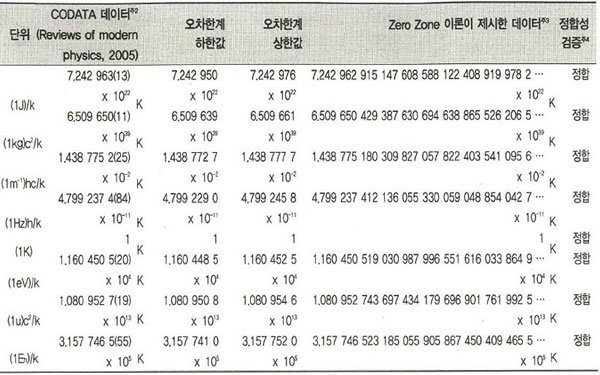

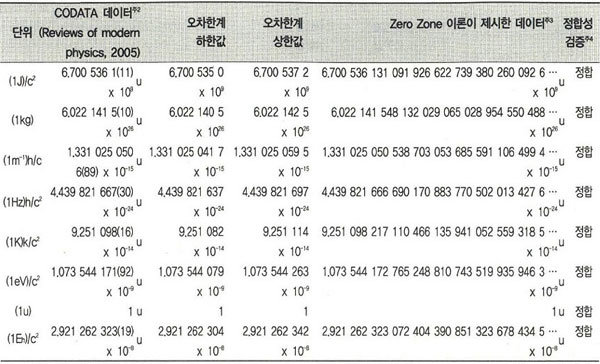

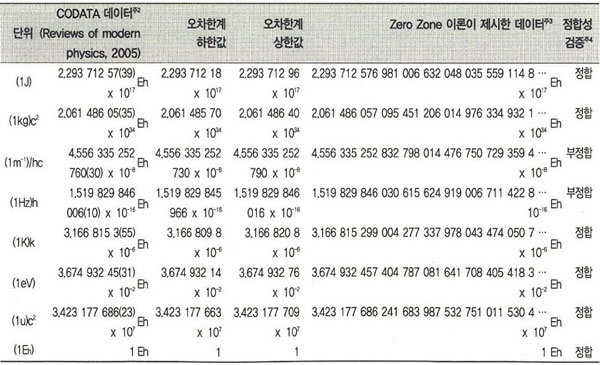

마지막으로 과학기술데이터위원회에서 밝힌 실험값과 양 원장의 이론값을 비교해보자. 비교할 데이터는 위원회가 권장하고, 미국 표준기술연구소(NIST) 모어 박사(Peter J. Mohr) 등이 확인한 실험값이다. 이 결과는 미국 물리학회가 주관하는 전문 학술지(Reviews of Modern Physics, Volume 77, January 2005)에 게재돼 있다.

물리상수의 해독

결과는 놀랍게도 64개의 물리량 중 60개가 정합하고, 나머지 4개는 부정합했다(기사 뒷부분 표3 참조). 정합의 의미는 양 원장의 이론값이 실험값의 오차 범위 안에 들어간 것을 말한다. 예를 들면, 연구소의 실험값은 1kg=8.987 551 787…×10[16]J이고, 양 원장의 이론값도 같았다.

반면 부정합은 연구소에서 제시한 오차 범위를 넘어서거나 미달하는 것들이다. 4개의 부정합은 1Eh를 길이(m[-1])와 주파수(Hz)로 변환한 값, 그리고 역으로 1m[-1]와 1Hz를 Eh로 변환한 값이었다.

부정합 값이 4개가 있다고 주장하는 것은 수천억원어치의 실험기구를 통해 얻은 값이 틀렸다고 주장하는 것과 같다. 연구소의 처지에서 보면 ‘기가 막힐’ 노릇일 것이다. 책상 위에서 계산한 것이 실험실에서 계산한 것보다 더 정확하다고 주장한다면 그쪽에선 황당하다고 생각하지 않겠는가.

더 기가 막힌 것은 정합으로 나타난 값의 비교에서도 이론값이 더 정확하다고 주장하는 것이다. 실험값의 경우 소수점 이하 7, 8개의 숫자만 나열돼 있으나, 이론값의 경우 통상 소수점 이하 30개 이상의 숫자가 나열돼 있다.

이게 뭐 중요하냐고 반문할 수 있겠지만, 엄청난 차이가 있다. 소수점 이하 몇 개까지 나타낼 수 있느냐에 따라 이를 이용하는 사람들의 처지에선 막대한 차이로 느껴진다. 더 정확한 값을 갖고 있는 국가의 인공위성이 목표지점을 더 정확하게 찾아낼 수 있다면 엄청난 차이가 아니겠는가. 전쟁이 벌어진다면 승패를 가르는 기준이 될 수도 있다.

어떻게 이런 발견을 했는지 궁금한 독자를 위해 양 원장의 설명을 덧붙인다.

“컴퓨터 언어의 원조로서 기호논리학을 개발한 프레게의 ‘산술’, 직관을 중시한 후설의 ‘현상학’, 언어의 의미를 연구했던 비트겐슈타인의 ‘단어’, 라이프니츠의 꿈을 계승하려 했던 괴델의 ‘개념’을 포괄적으로 이해한 것이다.

그리고 토머스 쿤이 제기한 공약불가능성(公約不可能性)의 문제를 극복하려고 기호를 숫자로 대응시켰다. 이는 다양한 자연상수들이 자연의 설계도면이라는 점에 착안한 것이다. 나는 숫자를 통해 20여 개의 물리상수가 그물망식으로 얽혀 있는 관계식을 발견했다. 이를 통해 실험의 표준편차 내에서 정확성을 얻어냈다.”

단위를 숫자로 표현할 수 있다면 역으로 숫자를 방정식으로 표현할 수도 있다는 얘기다. 이렇게 되면 앞으로 과학계는 실험을 통해 방정식을 유도했던 관행에서 벗어나게 된다.

실험의 90%가 사라진다

양 원장은 실제 이런 방법으로 입자물리학계에서 ‘난제 중 난제’로 꼽히는 중성미자(뉴트리노)의 질량을 계산했다. 소립자들의 질량과 자연(물리)상수를 조합해 중성미자의 질량을 나타내는 방정식을 찾아낸 것이다. 그는 이런 결과를 2006년 세계적인 입자물리학회지(유러피안 피지컬 저널C)에 논문으로 제출했다(논문 제출의 의미에 대해서는 이어지는 기사 참조).

그의 작업을 한마디로 요약하라고 한다면, 미리 알고 있는 답(숫자)을 제대로 설명할 수 있는 방정식을 찾아내는 것이다. 양 원장의 컴퓨터에는 9억개가 넘는 숫자가 들어 있고, 그 숫자를 만족하는 방정식 일부가 나열돼 있다. 이런 방식에 대해 서울대 컴퓨터공학부 문병로 교수는 이렇게 평가했다.

“양 원장이 발견한 독창적인 관계식

(m[2(x-1)]/C[x-1] = V[x+1]/m[x], χ = 1n(C/m[2]eV)/1n(CV/m[2]em))을

볼 기회가 있었는데, 최적화를 전공한 전문가들이 컴퓨터를 이용해도 도출하기 힘든 식이었다. 물리상수들에 대한 양 원장의 직관과 그가 만들어놓은 데이터베이스가 없었다면 가능하지 않았을 것이다. 그가 발견한 방법은 매우 신기하고 놀랍다.”

문 교수는 “현재 CODATA 데이터로 계산한 최신 미국 물리학회의 교차 테이블을 양 원장의 이론으로 확인해보면 몇 개의 데이터가 틀렸다고 강력하게 추정할 수 있다”고 말했다.

문 교수의 설명을 통해 우리는 양 원장이 발견한 숫자는 우주가 만들어진 어떤 관계식을 암시하는 것으로 이해할 수 있다. 불변하는 어떤 존재를 설명할 수 있는 숫자. 이를 만족하는 방정식을 찾는다면 그건 우주가 만들어진 원리를 설명하는 것이 될 것이다.

이미 우리의 손에 우주 생성의 비밀이 담긴 답이 주어졌다는 사실은 우리를 전율케 한다. 일부 학자들은 “양 원장의 발견은 ‘바벨탑 이전’의 세계를 복원하는 것”이라고 비유하기도 했다.

그렇다면 그의 이론이 학계에서 받아들여지고, 산업계에서 활용하는 수준까지 나아간다면 어떤 일이 벌어질까. 한국생산기술연구원 신소재본부 이상목 박사의 이야기를 들어보자.

“물리상수의 기원을 이해하는 것뿐 아니라 상수들의 관계를 밝힌다면 산업적 가치는 상상의 범위를 넘어설 것이다. 실험하지 않고도 결과를 유추할 수 있기 때문에 실험활동의 90%는 사라지고 진짜 필요한 실험에만 집중할 수 있다. 이것만 해도 경제적 가치는 무궁무진하다. 아울러 정보, 컴퓨터, 재료, 소립자, 생체공학 등에 끼칠 영향은 ‘엽기적’일 것이란 표현도 부족하다.”

‘과학의 민주화’ 실현

분리된 자연현상을 하나의 체계로 통일한다면 우선 컴퓨터 알고리즘의 혁명이 예고된다. 복잡한 알고리즘이 단순하게 정리될 경우, 컴퓨터의 기억 용량을 획기적으로 개선하는 것이 될 테니. 실험값보다 더 정확한 데이터를 얻는다고 가정하면 재료산업에도 커다란 영향을 끼칠 것이다.

모든 병(病)을 수치로 전환하고, 그 징후까지 숫자로 전환해 데이터베이스로 저장할 수 있다면 의료산업도 발전할 것이다. 원산지 생산물의 유전자 정보를 숫자로 파악한다면 농산물 분야에도 혁명적 변화가 진행된다. 복잡다단한 물리학 방정식이 간단하게 정리된다면, 초등학생도 물리학자들의 언어를 이해할 수 있게 된다. 과학의 민주화가 실현되며, 배우기 힘들고 복잡한 표기법은 필연적으로 퇴화할 것이다.

정밀해야 하는 국방산업에도 영향을 끼칠 것이고, ‘모든 것은 진동수만 다를 뿐 같다’는 원리는 철학, 종교 등에도 새로운 변화의 바람을 불게 할 것이다.

양 원장은 ‘신동아’ 8월호에 처음으로 그의 이론과 이론의 배경이 되는 원리를 공개한 뒤, 과학계의 오랜 숙제들을 하나씩 풀어나갈 예정이다. 모든 소립자, 초전도체, 우주의 질량, 지름과 나이, 우주배경복사온도, 우주 밀도 등 그가 이미 발견한 것들을 발표할 것이다.

전자의 나이가 우주의 나이보다 많다는 양 원장의 주장을 듣고 있노라면 ‘겨자씨 안에 우주가 들어 있다’는 말을 체감하는 착각에 빠진다. 실제 그의 주장이 사실로 드러날 때의 세계는 지금의 세계와는 비교할 수 없을 만큼 달라져 있을 것이다.

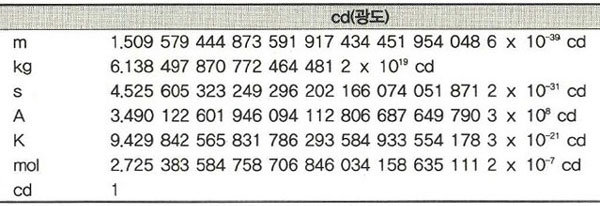

표 1. 공준 c=h=s=1로부터 유도된 SI(미터법) 단위계의 통일

각 기본 단위(SI)를 숫자로 유도하려면 공준이 필요하나 충분조건은 아니다. SI 기본 단위, 유도 단위, 자연 단위, 플랑크 단위 등 기존 단위계 간의 차이, 다양한 물리상수들이 유래하게 된 역사적 배경, 특히 입자 물리학과 고에너지 물리학, Particle Data Group(PDG)의 데이터 분석 등 물리학의 전 분야에 걸친 광범위한 배경지식을 바탕으로 하는 복잡한 유도 과정이 필요하다.

제로존 이론에서는 계산의 명확성과 정확도에 대한 다양한 평가를 견뎌내기 위해서 (정의 또는 관찰언명 간에 존재하는 공약불가능성을 극복하고 반증 가능성을 높이는 방법) 정확하거나 불확도가 낮은 몇 개의 물리상수 (CODATA가 권고하고 모어 박사 등이 확인한 실험치)를 고정한 바 있다. 특히 무차원수 1 = a single photon as original material = 1s (2s = 2, 3s = 3, …) = 1Hz 로 정의해 무차원수의 크기를, 새로운 광자 개념을 확장한 광자의 집적도로 표현했다. 따라서 관측된 입자나 다양한 자연 현상을 기술하는 힘, 압력 등 물리량 간의 차이를 단순히 광자의 집적도, 시간, 시공간, 진동수의 크기 차이로 해석할 수 있다.

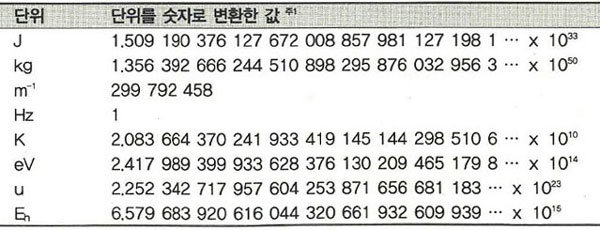

표 2. 단위 간의 새로운 물리상수

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

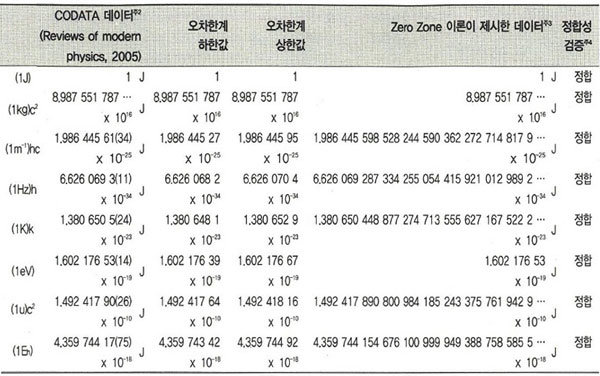

표 3. CODATA와 Zero Zone 이론이 제시한 값의 비교 및 검증

3-0

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

주2) The values of some energy equivalents derived from the relations, and based on the 2002 CODATA adjustment of the values of the constants;

1eV=(e/C)J,

1u=mu=m([12]C)=10[-3]kg mol[-1]/NA,

and Eh=2R∞hc=α[2]mec[2] is the Hartree energy (hartree).

무차원수를 유도하는 과정에서 사용된 물리상수(고정)는 다음과 같다.

α∞=4πε0ħ[2]/mee[2]=reα[-2]=0.529 177 210 8×10[-10]m, e=1.602 176 53×10[-19]C, α=e[2]/4πε0ħc=0.007 297 352 568,

mp=1836.152 672 61me, 1.007 276 466 88 u=1836.152 672 61 me, NA·273.15K=101325 Pa×22.413 996×10[-3]m[3] mol[-1] 등이다.

제로존 이론에서 새로이 유도한 단위 변환에 불변의 방정식인

me[2(x-1)]/C[(x-1)] = V[(x+1)]/m[x] 은

전자 전하량과 전자질량 또는 이들 단위 간의 상호 관계성을 보여주며 이론의 검증 및 예측(공준과 볼츠만 상수 k, 이상 기체상수 R 간의 관계, 플랑크 질량mp·온도 Tp, 플랑크 거리 lp·시간 tp간의 관계 등)에 주요한 역할을 담당한다.

표 3-0에서 에너지 J와 열역학적 온도 K의 무차원수를 비교하면 3-1에서 숫자 단위계로 표현되는 볼츠만 상수 k는 c=h=s=1과 마찬가지로 숫자 1로 유도된다. 그러나 SI 단위계의 단위를 포함할 경우 볼츠만 상수 k=1.380 650 448 877 274 713 555 627 167 522 2 …×10[-23]J K[-1]로 표현된다. 이 수치는 실험치와 표준편차 내에서 정확하게 일치함을 확인할 수 있다. 제로존 이론은 상기 방정식 외 별도의 단위 변환에 불변식 등을 발견했으며 상수들 간의 관계를 이용해 전자질량 me, 전위 V 등의 고유한 무차원수를 계산한 바 있다.

특히 SI 단위계에서 에너지 J, 질량 kg, 힘 N, 압력 Pa 등이 전하 C, 전위 V, 길이 m의 단순 조합으로 일관하게 표현할 수 있음을 발견해 현재 기본 단위로 알려져 있는 질량 kg 이 결코 기본 단위가 아님을 밝히고 있다. 이 문제는 비단 자연과학으로서 물리학 분야뿐만 아니라 인문·사회·철학 분야에 영향을 끼칠 수 있는 심원한 문제로 추후 인류 과학 전반의 패러다임에 어떠한 변환이 일어날지 주목된다(발표 예정).

주2의 전반부에서 보여준 물리상수들은 CODATA에서 권장하고 NIST의 모어 박사 등이 확인 (2005) 한 물리량 및 실험치다. 이 결과는 미국 물리학회가 주관하는 전문 학술지인 Reviews of Modern Physics (Volume 77, January 2005) 에 발표된 바 있다. 단위들 간의 변환상수는 별개의 실험과 복잡한 미세 조정에 의해서 얻어졌으며, 단위들 간의 일관성 있는 관계를 파악하지 못한 상태에서 얻어진 결과들이다.

주3) ‘주1’에 있는 각 단위의 무차원수가 CODATA에서 권장한 실험치와 실제 일치하는지 검증하기 위해 무차원수를 단위가 있는 물리량 형태로 변환한 것이다. 만약 제로존 이론에서 제시한 계산값이 실험치와 표준편차 내에서 만족할 뿐만 아니라 더욱 정교한 유효숫자를 나타낸다면, 이는 물리상수들을 더 이상 엄청난 실험장비와 연구비를 지출하지 않고도 구할 수 있음을 의미한다. 각기 차원을 고려한 실험에 의해서 구해진 CODATA 권장 물리량과 하나의 통일된 이론에 의해서 일관성 있게 구해진 제로존 이론의 무차원수가 정확하게 일치하거나 더욱 정밀하다는 사실은 물리학의 경이로운 진보를 의미한다.

주4) CODATA 권장 물리량과 무차원수를 물리량으로 변환시킨 수치가 얼마나 엄밀하게 정합하는지를 보여준다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)