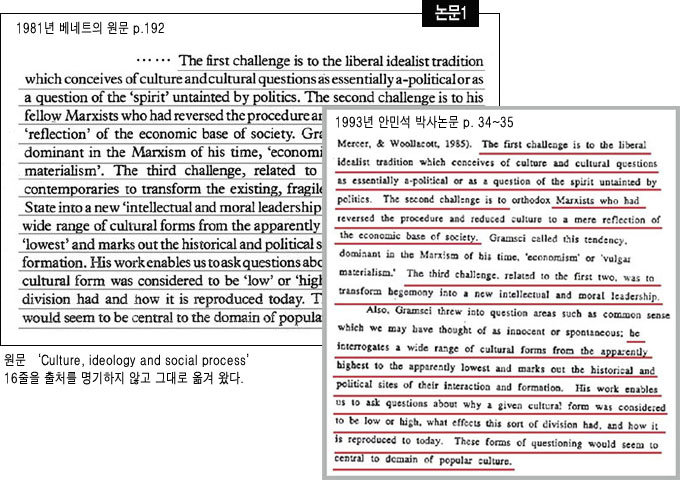

- 16줄 가져다 쓰며 인용 표시, 참고문헌 빠뜨려

- 전치사, 접속사 추가해 표절 단락 연결

- A 박사 “남의 글을 자기표현인 양 사용… 의도적 행위”

- 북콜로라도주립대 린다 학장 “안 의원 논문 철저 검증하겠다”

- 안 의원 측 “독창성과 공헌도 높아… 표절에는 할 말 없다”

안민석

경남 의령에서 태어난 그는 1974년 초등학교 5학년 때 오산으로 이사했다. 육상선수로 각종 대회에 출전했고, ‘공부도 곧잘 해’ 서울대 체육교육과에 입학했다. 1987년 미국으로 건너가 일리노이주립대에서 석사를, 북콜로라도주립대(UNC)에서 박사 학위를 받았고, 이후 공군사관학교 조교수를 거쳐 2000년에는 중앙대 사회체육학부(현 스포츠과학부) 교수가 됐다. 국회의원이 된 2004년 이후 휴직 중이다.

신정아 사태 당시 “외국학위 논문 검증위 만들라” 주장

교수 출신인 만큼 그는 민주당 교육특별위원회 위원장, 국회 교육과학기술위원회 간사, 반값등록금 특별위원회 간사 등을 맡았다. 국회 교과위원으로 6년간 활동하며 각종 교육현안에 대해 목소리를 냈다. 이른바 ‘신정아 사태’ 때는 정부가 나서 가칭 ‘외국 학위 부정사례 신고센터’를 설치해 외국 학위 검증 시스템을 만들어야 한다고 주장했다. 반값등록금 실현을 위한 릴레이 1인 시위 등도 펼쳤다. 19대 국회 교과위원장 물망에 오르내리는 것도 이런 활약에 따른 것이다.

안 의원의 박사학위 논문 제목은 ‘한국 골프 붐의 정치 경제학 : 사회 문화적 영향의 인식과 해석(The political economy of the golf boom in South Korea: perceptions and interpretation of its sociocultural consequences)’이다.

전체 5장으로 구성된 논문은 1,2장에서 기존 연구를 검토한 뒤 3,4장에서 설문조사 결과를 분석하고 결론(5장)을 내린다. 부록을 제외한 전체 논문은 160쪽 분량이다. 당시 한국에서 일고 있던 골프 붐을 정치·경제·사회문화적 측면에서 설명하려는 게 주요 내용이다. 골프 인구와 골프장이 급속도로 증가하는 것이 어떤 영향 때문인지, 지배계급(dominant group)의 가치와 이익이 골프를 통해 어떻게 다른 사회 계층에 수용되는지, 골프 붐의 사회문화적 결과가 무엇인지 등을 밝히려 했다. 이를 위해 548명을 설문조사 했고, 심층 인터뷰를 진행했다. 지배계급이 어떻게 구성되고 나타나는지 설명하는 주요 분석틀로는 그람시의 ‘헤게모니 이론’을 활용했다. 그는 헤게모니 이론을 통해 지배그룹은 정치, 경제 등 사회 전반에 걸쳐 이데올로기 교육을 시도하고, 이러한 지배 과정은 강압과 조화라는 상반된 모습을 보이면서 지속된다고 설명한다. 한국에서 남성 골퍼만 늘고 여성 캐디(caddie·골프를 치는 사람을 따라다니며 도움을 주는 사람)가 보조하는 것도 이런 논지를 확인할 수 있다고 설명한다. 한국에서 골프 붐은 결국 지배 그룹의 정치·경제적 이해 이데올로기에서 자유로울 수 없으며, 골프는 지배 그룹과 남성 헤게모니 재강화에 기여했다고 분석한다. 또 단순한 스포츠가 아닌 권력과의 연관성이 골프 붐으로 나타났고, 지속적으로 지배계급 권력을 강화하고 이득을 가져다준다고 결론 내린다.

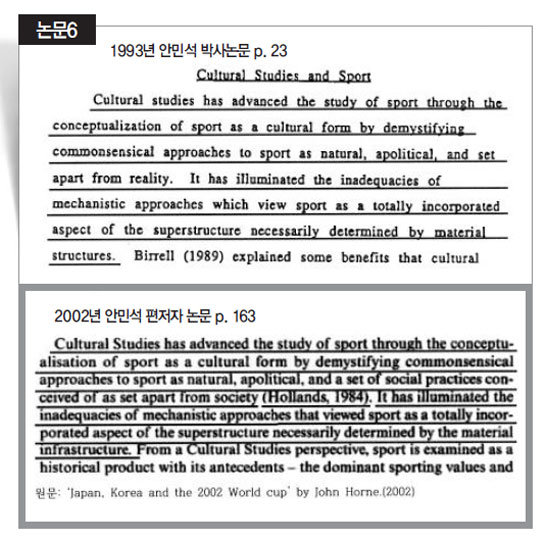

논문은 간결했다. 이론 검토에서 결론까지 딱 맞아떨어졌다. 그러나 주석과 참고문헌을 확인하면서 기자는 고개를 갸웃했다. 다른 논문의 글을 10줄 이상 통째로 전재하는가 하면, 원문에는 기재된 괄호 안 출처를 빼거나, 글머리 기호와 주·술어만 바꿔 전재한 복사 수준의 글도 곳곳에서 눈에 띄었다. 원문에서 3개 문단을 순서대로 가져와 연결한 ‘3단 짜깁기’와, 자신의 논문에서 단어 한 개 바꿔 다른 논문에 싣는 자기표절도 확인됐다. 3,4장은 설문조사 결과와 인터뷰 분석이 중심인 만큼 1,2장 이론적 배경 부분에 표절이 집중됐는데, 페이지마다 한두 곳의 표절이 확인됐다.

5월 7일 학술단체협의회(이하 학단협)는 표절 의혹이 제기된 19대 국회의원 당선자 7명의 논문을 표절이라고 결론 내렸다. 당시 학단협이 발표한 표절 기준대로라면, 안 의원의 논문은 단순 표절, 베끼기 등 복사 수준 표절, 여러 논문 짜깁기, 인용과 도용의 혼동, 자기표절에 해당한다. ‘신동아’ 자체 검증 후 분석을 의뢰한 영미권 대학교수 A 박사와 국내 대학 B 교수, 미국 현지 대학원 C 조교 등 모두 같은 의견이었다. 구체적으로 살펴보자.

안 의원은 논문 9쪽에서 주요 분석틀인 헤게모니 이론과 헤게모니의 속성을 소개한 뒤 ‘이런 맥락에서(In this vein)’로 시작해 여가활동은 사회 질서를 강화하고 정당화하는 데 도움이 된다고 설명한다.

“In this vein, leisure activities may help consolidate the social order, offering gratification which act as safety valves that reconcile citizens with an otherwise unacceptable society. Leisure pursuits may also carry the imprint of values consistent with existing economic and political practices, thereby legitimizing the social order.”

이를 1978년 케네스 로버츠(Kenneth Roberts)의 ‘현대 사회와 여가생활의 증가(Contemporary society and the groth of leisure)’ 191쪽과 비교해보면 괄호 안 단어를 추가하거나 바꾸었을 뿐이다. 인용 표시나 참고문헌은 없다.

“Leisure (activities) may help to consolidate the social system(order), offering gratifications which act as safety valves reconciling men(citizens with) to an otherwise unacceptable society. Leisure (pursuits) may also carry the imprint of values consistent with existing economic and political practices, thereby legitimizing the social order.”

이 같은 사례는 안 의원 논문 곳곳에서 발견된다.

● 안민석 박사 논문(1993) 15쪽

“critical theorists do not say that economic determinists are wrong in focusing on the economic realm, but say that they need to be concerned with other aspects of social life.”

*원문 :‘Contemporary sociological theory’ by George Ritzer(1992) 142쪽

“The critical theorists do not say that economic determinists were(are) wrong in focusing on the economic realm but that they should have been(need to be) concerned with other aspects of social life as well.”

안 의원의 논문 20쪽에 등장하는 아래 구절은 1989년 앨런 톰린슨의 ‘영국에서 여가학과 문화학은 누구 편인가?’(Whose side are they on? Leisure studies and cultural studies in Britain)의 내용을 그대로 옮겨놓았다.

● 안민석 박사 논문(1993) 20쪽

“In its most formative phase cultural studies in Britain emerged from the crisis in English Studies, and pushed towards a focus upon the serious analysis of popular culture and everyday life.”

기존 연구를 검토하면서 출처를 빠뜨릴 수도 있다. 그러나 문제는 이런 문장이 30여 쪽에 걸쳐 잇달아 확인된다는 점이다. 원문에는 저자와 논문 페이지가 명기됐지만, 안 의원 논문에서는 빠진 경우도 많았다.

안 의원의 논문 14쪽을 보자. 이 내용은 앤드루 C, 스파커스의 원문 37쪽 내용을 그대로 가져다 썼다. 스파커스는 깁슨(Gibson)의 1986년 작 ‘비판 이론과 교육(Critical theory and education)’의 인용 부분을 페이지까지 정확히 표기하고 있지만 안 의원 논문에는 없다.

● 안민석 박사 논문(1993) 14쪽

“critical theory is a label that conceals a host of disagreements among different writers.…In spite of this heterogeneity, there are commonly shared assumption.”

*원문 :‘The Paradigms Debate: An Extended Review and a Celebration of Difference’ Andrew C. Sparkes (1992)

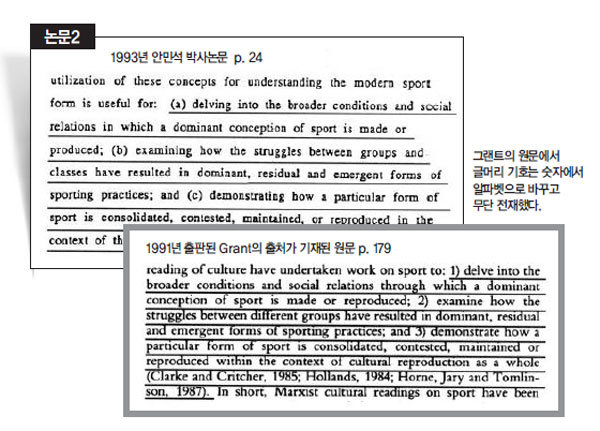

그러나 안 의원의 논문은 1991년 출간된 그랜트 자비(Grant Jarvie)의 ‘스포츠, 인종주의와 민족성(Sport, racism, and ethnicity)’ 179쪽을 그대로 옮겨놓았지만, 인용 표시나 참고문헌은 명기하지 않았다. 그랜트의 글머리 기호는 숫자에서 알파벳으로 바꾸었을 뿐이다. 그랜트는 각 연도와 연구자 이름을 정확하게 밝히고 있다.

교육과학기술부는 표절을 “타인의 아이디어, 연구내용·결과 등을 정당한 승인 또는 인용 없이 도용하는 행위”로 규정한다. 2008년 마련한 논문표절 가이드라인에 따르면, 6단어 이상 연쇄 표현이 일치하는 경우, 생각의 단위가 되는 명제나 데이터가 동일하거나 본질적으로 유사한 경우, 다른 사람의 창작물을 자신의 것처럼 이용하는 경우 표절이라고 본다. 남의 표현이나 아이디어를 출처를 표시하지 않고 사용하거나 짜깁기, 연구결과 조작 등은 ‘중한 표절’로 분류한다.

안 의원의 모교인 UNC는 “표절은 다른 사람의 글이나 아이디어를 출처를 밝히지 않고 자신의 글로 도용하는 행위”로 규정한다. 원저작자의 독창적인 표현이나 문구를 ‘한 단어(a single word)’라도 인용 없이 사용하거나 어구를 바꾸어 써도 표절로 본다. 따라서 인용을 할 때는 반드시 따옴표 처리를 해 출처를 밝히고, 자신의 글과 인용 글을 명확하게 구분할 수 있도록 인용부호와 들여쓰기, 원저자 기술 등을 엄격히 준수할 것을 강조한다. 나중에 표절이 밝혀지면 청문회를 거쳐 학위 철회(revocation of graduate degree) 등 강력한 조치를 하도록 규정하고 있다. 안 의원의 논문은 한국과 UNC 표절 기준에 해당한다는 게 검증팀의 일치된 의견이다.

전치사와 접속사만 바꾸고….

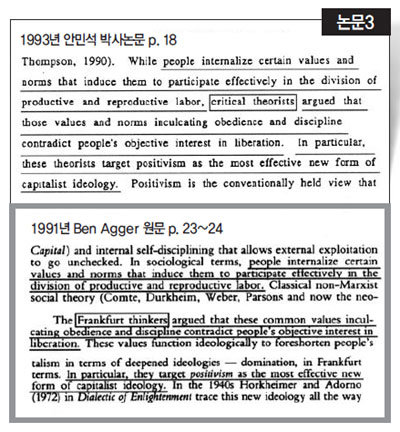

논문 17, 18쪽은 더욱 심각하다. 안 의원은 비판이론가들의 사상적 경향과 주장을 소개하면서, ‘Frankfurt thinkers(theorists·프랑크푸르트 사상가)’를 ‘Critical theorists(비판이론가)’로 바꾸고는 원문을 그대로 인용했다. 표절을 숨기려 했다는 의심을 받기에 충분한 대목이다.

비판이론(Critical theory)은 막스 호르크하이머(Max Horkheimer)가 지도한 프랑크푸르트 사회조사연구소 구성원들(프랑크푸르트 학파)의 중심 사상, 혹은 사회적 변혁에 관한 논의 양식을 의미한다. 부정의 부정을 거듭하면서 문제의 핵심을 밝힌다고 해서 비판이론으로 불리는데, 프랑크푸르트 학파 학자들이 중심인 만큼 비판이론가와 프랑크푸르트 사상가는 대부분 같은 의미로 통용된다. 원문의 Frankfurt thinkers를 바꾸고 ‘such as’ ‘and’ ‘Thus’ 같은 전치사와 접속사만 넣었다. 특히 은 원문 내용 중 부연 설명 부분을 빼고 세 문단을 그대로 짜깁기한 ‘3단 짜깁기’도 눈에 띈다.

검증작업에 참여한 A 박사는 다음과 같이 설명한다.

“유명 학자의 분석을 그대로 가져오면서도, 마치 자기가 평가·요약한 것처럼 돼 있다. 원문 그대로 전재하려면 큰따옴표로 인용 표시를 하고 출간 연도와 페이지를 명기해야 하지만 찾아볼 수 없다. 보통 영미권 대학에선 이런 경우를 ‘의도적 기망행위’로 보고 엄중 처벌을 한다. 특정 이론이나 연구에 대한 최고 학자의 평가를 그대로 가져다 쓰면 결과적으로 자기가 평가한 게 된다. 생각해보라. 같은 스마트폰을 평가할 때 초등학생과 IT 전문가의 평가는 천양지차가 아닌가. 논문 심사위원들은 다른 학자의 연구를 자신만의 시각으로 평가, 요약하는 대목을 보고 학생의 수준을 파악한다. 논문 작성 당시가 지금처럼 논문검증시스템이 발달하지 않았다고 해도, 문제가 심각한 논문이다. 심사 과정에서 왜 걸러지지 않았는지 이해하기 어렵다.”

역시 2쪽에 걸친 원문의 주요 내용을 짜깁기한 부분이다. 이런 부분은 여러 곳에서 발견된다.

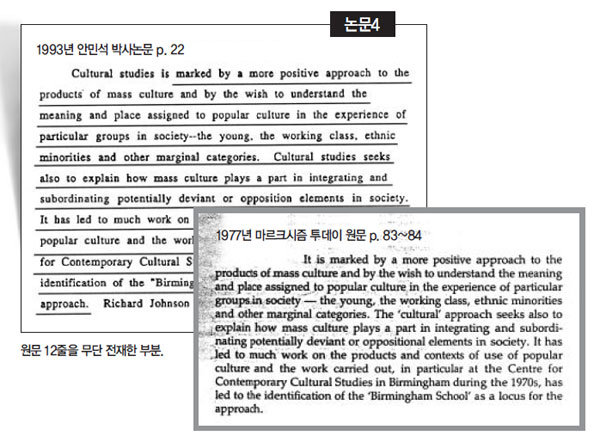

안 의원은 시민사회에 대해 설명하면서, 원문‘Marxism today: Volumes 21 No.3 ‘by Communist Party of Great Britain (1977) 내용 12줄을 그대로 옮겨놓았다. ‘Civil society comprises all the so-called private organizations’(시민사회는 이른바 사적 조직으로 이뤄진다)를 ‘Civil society comprises a multiplicity of private association’으로 바꾼 뒤 전체 내용을 그대로 가져온 것. 학단협 기준을 대면 복사 수준의 표절로, 인용 문구나 참고문헌은 명기돼 있지 않다.

B 교수는 다음과 같이 분석한다.

“미국에서는 인용문구가 너무 많으면 ‘당신의 생각과 주장이 없다’는 지적을 받는다. 유독 이론 부분에 무단 전재가 많은 것은 이론에 대한 명확한 이해가 부족했거나, 이런 지적을 의식한 것으로 보인다. 누가 봐도 명백한 표절임을 알 수 있다. 문제가 많다.”

김기태 세명대 교수는 저서 ‘글쓰기에서의 표절과 저작권’에서 “표절은 한마디로 ‘저작물 도둑질’이다. 물건을 훔친 도둑이 그 물건에다 ‘이것은 어디에 있는 누구의 것인데 내가 훔쳐왔다’라고 표시하지 않는 것처럼, 표절하는 경우 출처를 밝히지 않는다는 공통점이 있다”고 지적한다.

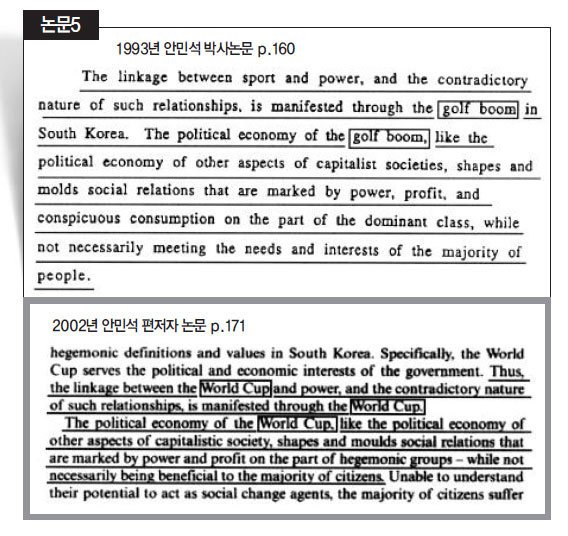

안 의원의 2002년 논문에서는 자신의 논문에서 특정 단어만 바꾸고(golf boom→world cup) 문장은 그대로 베껴 쓴 자기표절도 눈에 띄었다. 저작이라고 하더라도 출전을 밝히지 않고 상당 부분을 그대로 다시 사용하는 경우 자기표절이라고 하는데, 같은 논문을 거의 그대로 다른 학술지에 게재하는 경우 등이 해당된다. ‘Japan, Korea and the 2002 World cup(2002)’에 게재한 논문 ‘월드컵의 정치경제학(The political economy of the World Cup in South Korea)’에서다.

“스포츠와 권력, 그리고 그러한 관계의 모순적인 본질은 한국의 (골프 붐→월드컵)을 통해 나타났다. 자본주의 사회의 또 다른 면처럼 (골프 붐→월드컵)의 정치, 경제적 면모는, 다수의 사람들이 필연적으로 그들의 욕구와 관심을 충족하지 못하는 동안, 지배 계층이 만든 권력, 금전적 이익, 뚜렷한 소비생활을 통해 표출된 사회관계를 형성했다.”

기자는 5월 10일 안 의원과 UNC의 입장을 듣기 위해 표절 부분을 첨부해 각각 e메일을 보냈다. 4일 뒤 안 의원은 대리인을 통해 다음과 같이 입장을 밝혀왔다.

“논문 주제와 내용 면에서 독창성이 있고, 학계에 공헌한 점은 명확하다고 본다. 논문 심사에 앞서 국제 학술지에도 같은 내용의 논문을 실었다. 19년 전 논문이어서 표절에 대한 인식도 낮았다는 점을 고려해달라. 당시 지도교수도 충분히 검토를 해 통과시켰다. 그 지도교수께 연락을 했다. 다시 논문을 검토하고 있다.”

기자가 문제제기한 표절 부분에 대해선 “‘표절이다, 아니다’라고 말하긴 어렵다. 표절 부분에 대해선 할 말이 없다”고 했다.

북콜로라도주립대 학장대행인 린다 블랙 박사는 “안 의원의 논문에 대해 철저히 검토(thorough review) 하겠다”며 “‘신동아’에 언제까지 답변해야 하는지 마감 기일을 알려달라”는 e메일 답장을 보내왔다.

안 의원이 소속된 민주통합당 박용진 대변인은 5월 11일 기자회견을 열고 “(학단협이 제기한 논문 표절의) 경중의 차이가 있기는 하지만 당선인들의 해명과 함께 적절하고 책임 있는 행동을 거듭 요구한다”고 밝혔다.

학단협이 새누리당 강기윤·신경림·정우택·염동열·유재중·민주통합당 정세균, 무소속 문대성 당선인의 논문을 표절로 판정하자 이들의 해명과 책임 있는 행동을 촉구한 것이다. 박 대변인은 문대성 당선인(전 동아대 교수)을 겨냥해 “금(金)이 있다고 해서 담보대출을 받았다고 치자, 그런데 알고 보니 금이 없다면 이건 담보대출 사기”라며 “베끼거나 대필 수준의 논문으로 학위를 받은 후 교수직을 얻고 그를 바탕으로 국회의원이 된 당선자들은 책임져야 한다”고 일침을 가했다. 박 대변인의 말은 상식 수준이었다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)