- 수·당과 고구려의 싸움은 국내전쟁 아닌 침략전쟁

- 거란과 대치했던 고려는 국내성 경계지역에 요새선 구축

- 중국 고대사서에서 고구려는 이역(異域)·외국(外國)

- 고구려 국내성이 중국에 편입된 역사는 100년도 안된다

중국 지린성에 있는 고구려 수도 국내성 성벽 일부. 중국 정부는 유네스코 세계문화유산 등재를 앞두고 이 일대를 말끔히 정비했다.

이번 세계문화유산 등재는 무엇보다도 고구려 유적의 문화적 가치를 세계가 인정했다는 데 큰 의미가 있다. 한국언론들도 세계문화유산은 인류의 자산이지 특정국가와 국민만을 위한 국가유산이 아님을 강조하고, 고구려 유적의 현재 소재지가 북한이냐 중국이냐에 관계없이 세계와 인류의 유산으로 인정받았다는 데 의의를 두었다.

그러나 고구려 문화유산의 세계문화유산 지정은 단순히 국제사회의 문화재 보존이라는 차원에 그치지 않고 고구려 문화유산의 주인과 주체를 결정하여 국제사회로부터 공인받는다는 의미가 내포돼 있다. 우리의 안이한 생각과 달리 중국은 곧 속내를 드러냈다. 중국 ‘인민일보’와 신화통신’ 등 주요언론을 통해 노골적으로 “고구려사는 중국사”라고 강조하며 여론몰이에 나선 것이다.

‘인민일보’는 “고구려가 한(漢) 당(唐) 시기 중국 동북의 소수민족 정권”이라고 했고, ‘신화통신’은 “고구려가 역대 중국 왕조와 예속관계를 맺어왔으며 중원 왕조의 제약과 관할을 받은 지방정권”이라고 주장했다. 이에 대한 한국의 반응은 분노와 항의였다. 일단 한국정부는 “고구려사를 중국역사의 일부로 편입하려는 것은 절대로 인정할 수 없다”며 중국 정부의 공식입장을 요구한 상태다.

중국 관영언론들이 이처럼 어처구니없는 주장을 되풀이하는 이유는 분명하다. 고구려의 주요 문화유산이 현재 중국 영토에 편입돼 있기 때문이다. 500년 가까이 고구려의 도읍지로 정치·경제·사회·문화의 중심지였고 광개토대왕비와 벽화고분을 위시해 고구려 유물유적이 집중분포돼 있는 국내성만 해도 현재 중국 지린(吉林)성 지안(吉安)시에 있다. 또 고구려의 첫 수도인 졸본(혹은 홀본)은 현재 랴오닝(遼寧)성 환런(桓仁)현에 있고(오녀산성), 환도산성은 국내성과 함께 지린성 지안현에 있다. 이를 근거로 중국정부는 ‘동북공정(東北工程)’ 프로젝트를 통해 고구려 역사의 중국 귀속을 주도면밀하게 진행시키고 있는 것이다.

하지만 국내성이 적어도 1908년까지 조선에 속한 우리 땅이었다면 사정은 달라진다. 그것은 사료로도 명백히 입증된다. 고구려·고려·조선·대한제국에 이르기까지 국내성은 한번도 중국에 귀속된 적이 없이 줄곧 한국의 영토였다.

고구려 유물유적의 세계문화유산 지정이 동북아시아 역사·문화에서 중요 이슈로 떠오른 지금, 국내성의 역사적 실체를 사료를 통해 명확히 밝혀서 역사분쟁의 소지를 없애는 것만이 중국의 야욕으로부터 고구려의 역사주권과 영토주권을 지키는 가장 강력한 방법이다.

거란 접경지대에 있던 국내성

‘삼국사기’ 고구려본기에 의하면 고구려는 기원전 37년 건립되어 첫 수도를 졸본으로 정했다가 40년 후인 기원 3년(유리왕 22년)에 수도를 국내성으로 옮겼다. 이때부터 기원 427년 제20대 장수왕 15년에 수도를 평양으로 옮길 때까지 약 425년 동안 국내성은 고구려의 수도였다. 즉 국내성은 고구려 역사상 가장 오랜 기간 수도로서 존속하며 고구려의 정치·경제·사회·문화의 중심지가 됐다.

또 ‘고려사’ 94권 열전 제7 유소(柳韶)열전에 다음과 같은 기록이 나온다.

“덕종(德宗)이 즉위하자 유소를 중군병마원수(中軍兵馬元帥)로 임명했고 뒤이어 문하시랑 동 내사문하 평장사(門下侍郞同內史門下平章事)로 옮겼다. 덕종 2년에 유소가 비로소 북부 국경에 관방(關防)을 설치했는데 서해 해변에 있는 옛 국내성(國內城) 경계 압록강 물이 바다로 들어가는 어구를 기점으로 동쪽에 위원(威遠), 흥화(興化), 정주(靜州), 영해(寧海), 영덕(寧德), 영삭(寧朔), 운주(雲州), 안수(安水), 청새(淸塞), 평로(平虜), 영원(寧遠), 정융(定戎), 맹주(孟州), 삭주(朔州) 등 13개소의 성을 걸쳐 요덕(耀德), 정변(靜邊), 화주(和州) 등 3개 성(城)에까지 이르는 큰 요새선을 구축했다. 이 공사에서 거란인이 와서 방해하던 것을 교위(校尉) 변유(邊柔)가 재빨리 앞장을 서서 격퇴하여 그 공로로 중랑장(中郞將)에 등용되었다.”

‘고려사’의 이 기록은 고려 중군병마 도원수 유소가 덕종 2년 북쪽 변경지역에 관방을 설치할 때 서해 해변 옛 국내성 경계 압록강 물이 바다로 흘러들어가는 곳을 기점으로 수천리에 걸친 장성(長城)이 설치됐음을 알려준다. 또 당시 고려와 국경을 마주하고 있던 거란이 관방 설치작업을 방해하는 책동을 펼쳤으나 고려 교위(校尉)인 변유(邊柔)에 의해 즉각 격퇴당한 사실 등을 전하고 있다.

이 기록을 통해 우리는 고려시대에 국내성이 거란과 고려의 접경지대에 위치해 있었으며, 분명히 거란의 영토가 아닌 고려의 영토에 속해 있었음을 알 수 있다. 당시 만약 국내성이 거란의 영토였다면 고려가 어떻게 국내성 경계지역에 성을 쌓을 수 있었겠는가.

압록강은 그 자체가 천연의 국경선을 형성하고 있으므로 압록강 이남에다 성을 쌓았다면 굳이 국내성을 따로 언급할 필요가 없었을 것이다. 그런데 “국내성 경계를 기점으로 성을 쌓았다”고 언급한 것으로 보아 당시 국내성이 고려의 영토였음을 간접적으로 증명한 것이라고 할 수 있다.

중국 지린성 지안시의 광개토대왕비. 중국 정부가 방탄유리벽으로 감싸버렸다.

“서쪽 변경 방어의 중요한 곳으로서 본부(本府)보다 더한 곳은 없으나, 한 외로운 성(城)이 다른 험애(險隘)한 곳이 없고 믿는 것은 오직 장강(長江) 하나뿐인데, 근래에는 수세(水勢)가 크게 변하여 넘칠 때가 아니면 걸어서 물을 건널 수가 있으니, 천혜의 요충지로서의 험애함은 이미 기대할 수가 없습니다. 강 밖에는 호산(胡山)들이 죽 막고 늘어서서 평상시 바라보는 시야로 몇 리(數里)를 벗어나지 못하니 만일 창졸간에 포위를 당한다면 며칠도 버티기가 어렵습니다.

그런데 방어군을 철수한 뒤로는 본부의 윤번(輪番)하는 병졸은 수백 명도 채 못 되니 급박한 형편을 당한다면 부곡(部曲)의 원근 지역에 흩어져 있는 자들을 어떻게 전령(傳令)하여 불러들이겠습니까? 그렇다면 성첩(城堞)에 올라가 지킬 자는 성 안의 민정(民丁)뿐입니다. 이들을 데리고 성을 지키자면 어떻게 안전을 다짐할 수 있겠습니까? 군량이 모자라는 것은 그만두고라도 성 안의 우물들이 거의 말라버렸으니, 이미 후원(後援)이 끊긴 데다 물과 식량마저 떨어진다면 그저 죽는 길밖에는 다른 방책이 없습니다.

이런 까닭으로 병자년의 호란(胡亂) 때에 임경업(林慶業)이 감히 성문을 닫고 굳게 지키지 못하고 물러나 백마산성(白馬山城)을 지켰습니다. 하지만 지금은 물러나 지킬 계책도 쓸 수가 없습니다. 왜냐하면 임경업은 화란(禍亂)이 닥칠 것을 알고 미리 목숨 바쳐 싸울 전사들을 모집하여 저들의 경내(境內)를 정탐하고는 미리 성에 들어가 지켰지만, 지금은 형편이 아주 달라져서 예측하기가 참으로 어렵게 되었으니, 비록 죽음을 무릅쓰고 포위를 뚫는다 해도 멀리 백마산성까지 달려가기란 그 형세가 또한 될 수가 없습니다.

여기서 30리쯤 되는 거리에 고성(古城)이 하나 있는데 이른바 국내성(國內城)으로 곧 고구려에서 500년간이나 도읍을 하였던 곳입니다. 형세의 편리함이 본주(本州)의 주성(州城)보다 100배나 나을 뿐 아니라 바로 천혜의 요새(金湯)입니다. 몇 겹으로 둘러싸인 속에 저절로 한 국(一局)을 이루고 있는데 옛 성터가 지금도 완연합니다.

밖은 험준하고 안은 평탄하여 토곽(土郭)이 천연적으로 이루어졌으며, 주위는 3600여보(步)나 되는데 그 안에는 더구나 옛 우물이 많고 간수(澗水)의 여러 줄기가 마르지 않고 도도히 흐르고 있습니다. 성의 동남쪽에는 따로 산기슭 하나가 있어 옆으로 뻗어서 빙 둘러막아 하나의 외곽(外郭)을 이루어 놓았으며, 또 10여리를 지나면 압록강의 여러 물줄기가 하나로 합수된 곳이 있는데, 바로 대총강(大摠江)입니다. 또 고진강(古津江)이 있는데 대총강의 하류와 바다입구에서 합쳐지니, 이곳이 바로 양하진(楊下津)입니다.

옛 성에서 수구(水口)에 이르는 길은 양쪽 골짜기가 마치 묶어놓은 듯한데 그 가운데로 한가닥 길이 통해져서 바로 10리 장곡(長谷)을 이루고 있으니, 설사 오랑캐의 기병(騎兵)이 강을 건넌다 해도 한 걸음에 골짜기 입구(谷口)에 도착할 수는 없을 것입니다. 만약 성을 버리고 산으로 올라 백마산성으로 물러나 지키더라도 적들이 또한 우리의 퇴로(退路)를 차단하지는 못할 것이니, 주성(州城)과 비교하여 같이 논할 수는 없습니다.

이제 만일 국내성으로 고을을 옮기고 백마산성과 서로 성원(聲援)한다면 비단 험준함을 믿어 스스로 견고하게 수비할 수 있을 뿐만 아니라, 황주(黃州)와 철산(鐵山)의 통로가 두 성 사이에 있게 되니 비록 지키지 않는다 해도 걱정될 것이 없습니다.

본부를 옮긴 뒤에는 저쪽과 우리의 사신이 곧바로 저들의 마전참(馬轉站)에서 권두(權豆)의 북쪽을 경유하여 대총강을 건너서 국내성에 이르게 될 것이니, 구련성(九連城: 요녕성 안동헌 동북에 있던 성) 한 군데 참(站)의 비용과 세 강을 따로 건너는 폐단이 한꺼번에 모두 없어지게 될 것입니다. 또 국내성에서 곧바로 용천(龍川)으로 가게 되니 소관참(所串站) 하나가 없어지게 되어 비용 절감도 적지 않습니다.”

국내성은 조선 의주 소속

이 글은 조선조 경종 때 의주부윤(義州府尹)으로 있던 이명언(李明彦)이 의주성을 옛 고구려의 500년 도읍지였던 국내성으로 옮기자고 건의한 상소문이다. 여기서 우리는 매우 중요한 역사적 사실을 발견할 수 있다. 즉 조선 경종 1년은 1721년으로 청(淸)나라 강희(康熙) 60년에 해당하는데 고구려·고려시대뿐만 아니라 조선조 경종 때까지도 국내성은 엄연히 중국 땅이 아닌 조선의 의주에 소속된 땅이었다는 사실이다.

한편 경종 1년 8월5일에는 판중추부사 조태채도 연경(燕京)에 다녀오는 길에 국내성에 들러 요충지로서의 위치를 확인한 뒤 다음과 같은 상소를 올려 의주의 읍치(邑治)를 국내성으로 옮길 것을 요청했다.

“의주 부윤 이명언이 읍치(邑治)를 국내성으로 옮길 것을 소청(疏請)하였기에 신도 그곳에 가서 형편을 보았더니 참으로 하늘이 만든(天作) 땅으로서 힘을 얻을 수 있을 듯합니다. 청컨대 도신(道臣)과 수신(帥臣)으로 하여금 다시 살펴서 장문(狀聞)케 하소서.”

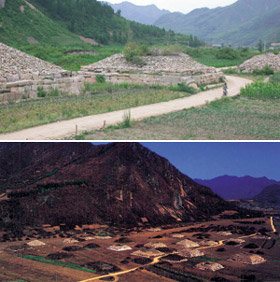

중국 지린성 환런에 위치한 오녀산성. 고구려 첫 번째 도읍지다(위). 국내성의 방어성 개념으로 이용됐던 환도산성. 역시 지린성에 있다(아래).

이 무렵 조선은 약소국이었던 터라 양국간 국경선을 정하는 협상과정에서 대국(大國)인 청국의 일방적인 주장에 밀려 불리한 조건을 그대로 수용한 경우가 허다했다. 그런데 경종 때 기록에 국내성이 의주에 속한 땅으로 등장한다는 것은 청나라와 불리한 조건으로 국경선을 확정한 이후에도 국내성은 여전히 조선의 영토였음을 말해준다.

이후 “비국(備局)에서 ‘변통하다 보면 폐단이 생기게 마련이니 경솔하게 의론하기 어렵다(變通生弊 固難輕議)’고 보고하여 시행되지 못했다”(경종 1년 8월5일 계해조)는 기록이 있는 것으로 보아 당시 의주부윤 이명언과 판중추부사 조태채가 올린 이 건의는 논의에만 그쳤을 뿐 실행되지는 않았던 것으로 보인다. 그러나 이 논의의 내용이 ‘조선왕조실록’이라는 정사(正史)에 기재됨으로써 조선 영토로서 국내성의 실체를 후세에 확인시켜주는 결정적인 근거가 됐음은 그나마 천만다행한 일이 아닐 수 없다.

‘증보문헌비고’ 서간도는 우리 땅

‘증보문헌비고’ 여지고(輿地考)24는 북간도강계(北間島疆界)와 서간도강계(西間島疆界)를 부록으로 싣고 있다. 국내성에 관한 내용은 ‘서간도 강계’조에서 다루고 있는데 그것을 인용하면 다음과 같다.

“서간도는 옛 고구려의 졸본·국내성 땅이다. 발해 때는 솔빈부(率賓府)로 되어 화주(華州)·익주(益州)·건주(建州) 3주(州)를 관할했다. 뒤에 여진에게 함몰됐다가 고려 공민왕 때 우리 태조 고황제께서 올로첩목아(兀魯帖木兒)를 격파하여 드디어 그 땅이 공지로 남게 되었다.

근래 40~50년 이래 서북 변경 백성들이 압록강 북쪽 십팔도구(十八道溝) 사이에 이주(移住)하여, 주민의 호수가 불어나 수만 호에 이른다. 그 땅이 기름져서 모든 곡식이 잘 되고 목축(牧畜)이 번성하니, ‘고구려사(高句麗史)’에 이른바 ‘산과 물이 깊고 험하며 땅에 오곡이 잘 된다’고 한 것이 바로 이 땅을 말하는 것이다.”

글 말미에는 이런 기록도 덧붙여져 있다. “서북간도가 원래 우리 땅인 것은 역사에 분명히 실려 있으니 더 이상 논할 것이 없다(西北間島之原係我彊 歷史昭載 不俟更論)”.

‘증보문헌비고’의 내용은 다음 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 서간도는 고구려 때는 졸본·국내성, 발해 때는 솔빈부 땅으로 계속 우리 민족이 살아온 터전이었고 여진족에게 잠시 빼앗긴 일이 있으나 고려 공민왕 때 곧바로 수복하여 조선조 500년 동안 줄곧 공지로 남아 있었다.

둘째, 구한말 우리의 서북 변경 백성들이 수만 호에 이를 만큼 많은 사람들이 그곳에 이주하여 살았다.

셋째, 서간도는 산과 물이 깊고 험하지만 땅은 비옥해서 생산과 방어를 겸한 살기 좋은 땅이라는 사실이다.

‘증보문헌비고’는 중국 ‘문헌통고’의 예에 의거하여 편찬한 것으로, 상고시대로부터 대한제국 말기까지 우리나라의 문물·제도를 총망라하여 엮은 책이다. 영조 46년(1770) ‘동국문헌비고’라는 이름으로 최초 편간된 이래, 정조 6년(1782) 제2차 수정이 가해졌으며 고종 광무 7년(1903)에 다시 제3차 수정보완을 거쳐 5년 후인 순종 융희(隆熙) 2년(1908)에 ‘증보문헌비고’라는 이름으로 출판됐다.

‘증보문헌비고’에 실린 이 기록은 우리에게 두 가지 중요한 사실을 확인시켜준다. 첫째, 북간도가 역사적으로 우리 땅인 것은 알고 있었지만 실은 북간도뿐만 아니라 서간도 역시 우리 땅이었다.

둘째, ‘조선왕조실록’이 조선조 경종 때까지도 국내성이 분명 우리 의주에 소속된 땅이었음을 확인시켜주었다면 1908년 편찬된 이 ‘증보문헌비고’는 조선시대만이 아니라 대한제국 시기까지도 국내성에 한민족 수만 호가 들어가 살았음을 알려준다.

청일 간도협약은 유효한가

이처럼 국내성은 고구려·고려·조선·대한제국 시대에 이르기까지 줄곧 우리 한민족의 영토였음이 ‘삼국사기’ ‘고려사’ ‘조선왕조실록’ ‘증보문헌비고’와 같은 정사(正史)에서 여실히 증명됐다. 그런데 이 국내성이 언제, 어떤 경로로 우리 영토가 아닌 중국 영토가 된 것일까.

이와 관련해 우선 1909년 체결된 청일 간도협약을 살펴 보자. 간도의 영유권 등에 관하여 청·일 두 나라가 맺은 간도협약은 분명 무효다. “국제법상 국경 확정은 두 국가간의 국경에 관한 유효한 합의에 의하여 이루어질 때 비로소 법적인 효력을 가진다. 그러나 국경에 관한 합의가 없었거나 있었다 해도 그 합의가 유효하지 않다면 그 국경은 법적으로 유효한 것으로 인정되지 않는다”(노영돈 ‘청일간도협약의 무효와 한국의 간도영유권’, 백산학회·국사편찬위원회 ‘한국근대의 북방영토와 국경문제’에서).

이토 히로부미는 여러 대신들을 위협하고 외부대신 박제순으로 하여금 훔쳐온 대한제국 황제의 옥새를 찍게 했다. 을사보호조약은 이렇게 강압적이고 불법적으로 조인됐다. 외부대신을 위협한 사실로 볼 때 ‘을사보호조약’은 국가 대표에 대한 강박에 의해 체결한 것이다. 그것은 국제법상 무효다. 이에 따라 간도협약도 자동적으로 무효가 되는 것이다.

중국 지린성의 산성하고분군(山城下古墳群). 고구려 초기의 고유양식인 적석묘가 무더기로 발굴됐다(위). 멀리서 바라본 산성하고분군의 웅장한 모습(아래).

제2차 세계대전을 마무리하는 과정에서 간도협약과 을사보호조약을 포함하여 일본이 대륙침략정책을 수행하면서 체결한 모든 조약과 이권 및 특혜를 무효 또는 원상회복토록 하는 많은 조치들이 취해졌다. 중일 양국은 이 기간에 체결된 ‘모든 조약·협약 및 협정’을 무효로 하였으므로, 1909년에 체결된 간도협약도 필연적으로 무효일 수밖에 없다.

국내성의 중국 영토 귀속과 관련하여 또 하나 눈여겨볼 것은 ‘중조(中朝) 국경조약’이다. 1909년 청일 간도협약에서 북간도만 양보했던 것을, 1962년 ‘중조 국경조약’에서 서간도의 국내성마저 다시 중국에 양보한 것은 아닌가 하는 의문이 들기 때문이다.

1962년 북한과 중국 간에 체결되었다는 이 국경조약과 관련해 중국의 6·25 참전 대가로 북한이 국경을 양보했다는 설이 꾸준히 제기되고 있다. 북중 양국이 아직까지 국경조약 체결 사실 자체를 숨기고 있어 그 진위는 확인할 길이 없지만, 인도의 한 신문이 1965년 7월 북한 외교관의 말을 인용해 “중국은 6·25 참전대가로 백두산 지역 250㎢ 가량을 떼어달라고 북한에 요구했다”고 보도했던 것을 상기한다면 사실무근은 아닌 것 같다.

만일 북한과 중국의 국경조약에 의해 국내성이 중국 영토로 편입된 것이 사실이라면 여기에는 절차상 중대한 문제가 제기될 수 있다. 남북한이 비록 분단되어 정권은 서로 다르다 해도 국가의 영토는 어느 한 정권의 영토가 아닌 7000만 한민족의 공동 영토다. 따라서 국경조약과 같은 중대한 문제를 결정할 때는 남북한 정부와 국민이 함께 참여하여 토의하는 여론수렴 절차를 거쳐야 한다. 그런데 이런 절차를 모두 생략한 채 김일성이 일방적으로 중국과 밀약을 통해 압록강 이북의 국내성을 중국측에 양보했다면 그것은 절차상 커다란 하자가 있는 것으로, 이를 근거로 국내성이 완전한 중국의 영토라고 주장하기는 어려운 것이다. 결론적으로 국내성은 사료상으로 보거나 현재 국제법의 관점에서 볼 때 중국 영토가 아님이 명백하다.

중국은 2002년 2월부터 ‘동북공정’이라는 국가차원의 대규모 프로젝트를 진행하고 있다. 중국사회과학원 변강사지연구중심에서 주관하고 있는 ‘동북공정’ 프로젝트를 통해 발표된 그간의 연구결과물들을 검토해보면 대체로 원래 고조선·고구려·발해의 영토였던 중국의 북방영토가 역사적으로 중국 영토임을 입증하는 데 초점이 맞추어져 있다.

고구려사가 중국사일 수 없는 이유

고구려사에 대한 ‘동북공정’의 주장을 정리하면 다음 6가지다. ①고구려는 중국 땅에 세워졌다. ②고구려는 중국의 지방정권이다. ③고구려민족은 중국고대의 한족이다. ④수·당과 고구려의 전쟁은 중국 국내전이었다. ⑤왕씨 고려는 고구려를 계승한 국가가 아니다. ⑥한반도 북부, 북한지역도 중국역사다. 그러나 이는 누가 보아도 논리적 비약이요 억지여서 다음과 같이 간단하게 반박할 수 있다.

① 고구려는 고조선 땅에 세워졌다

‘오례통고(五禮通考)’201권에 “한무제가 설치한 현도·낙랑 두 군이 다 옛 우이(퍉夷)의 땅”이라했고 ‘우공추지(禹貢錐指)’에 “동이 9족이 우이이고 우이가 바로 고조선”이라는 견해가 실려 있다. 따라서 오늘의 랴오닝성, 즉 현도·낙랑 일대에 있었던 고구려는 중국 땅에 세워진 것이 아니라 고조선 땅에 세워졌던 것이 확실하다.

② 고구려는 독립국이지 중국의 지방정권이 아니다

중국의 천자가 자기 친척이나 친지를 분봉(分封)했을 때 그것을 지방정권이라고 칭한다. 그러나 중국 역대의 어느 왕조에서도 그 친척이나 친지를 왕으로 봉한 사실이 없다. 그런데 고구려가 어떻게 중국의 지방정권이 될 수 있는가. 고대의 조공책봉은 외교적 의식행위였으며 지방정권과는 거리가 먼 것이다.

③ 고구려민족은 한족과 다른 동이족이다

“조선·구려 등 여러 나라가 우(禹)임금시대에 실제 다 청주(靑州)에 있었다(朝鮮句麗諸國 禹時實皆在靑域)”는 기록은 ‘경패(經稗)’ 3권에 나온다. 한족이라는 명칭은 유방(劉邦)이 한(漢)을 세운 이후 비로소 생겨났다. 고구려는 동이족으로서 유방이 한나라를 세우기 2000년 전 하우(夏禹)시대에 그 뿌리를 두고 있는데 어떻게 한족이 될 수 있겠는가.

④ 수·당과 고구려의 전쟁은 침략전쟁이지 국내전쟁이 아니다

‘대역집의수언(大易集義粹言)’ 8권에 보면 “당태종이 고구려를 친 것은 침략을 자행한 것이다(唐太宗之伐高句麗 爲寇者也)”는 구절이 나온다. 구(寇)는 도둑질을 한다는 뜻으로, 자기 것이 아닌 남의 것을 겁탈하거나 강탈하는 것을 표현할 때 쓴다. 위 구절에서 보듯 고대 중국인도 당태종이 고구려를 친 것을 위구(爲寇)라고 표현했다. 그 자체가 국내전이 아닌 침략행위였음을 단적으로 말해준다.

⑤ 고려는 고구려를 계승한 국가이다

‘송사’ 고려조는 “장흥(長興·후당 명종 연호) 시기에 권지국사 왕건이 고구려 고씨의 왕위를 계승했다(長興中 權知國事王建 承高氏之位)”고 썼다. 이는 고려가 고구려를 계승했다는 것을 중국의 고대사서가 입증하고 있는 것이다. 현대 중국학자들은 이렇게 명확한 자기들의 고대사서를 부정하면서 자기부정, 자기모순에 빠지는 모험을 감행하고 있다.

⑥ 중국 고대사서는 고구려를 이역(異域)·외국(外國)으로 기술했다

‘주서(周書)’에는 고구려가 이역조에 실려 있고, ‘송사’는 고구려를 외국열전에 포함시켰다. 만일 고구려가 중국역사라면 중국 고대사서들이 어째서 자기들의 정사기록 안에 포함시키지 않고 이역·외국조에 넣어 다른 나라라고 기술했겠는가.

⑦ 고구려 역사에서 중국의 역사라 할 수 있는 기간은 30년에 불과하다

668년에 당(唐)이 고구려를 멸망시켰으나 699년 그 땅이 대조영(大祚榮)에 의해 점거되어 진국(震國)이 건립되고 713년 다시 국호를 발해(渤海)로 고쳤다. 따라서 고구려사가 중국사에 포함되는 기간을 굳이 따진다면 고구려 멸망에서 진국이 건립되기 이전까지의 30년을 들 수 있다.

일본이 한국을 35년 동안 통치했다고 해서 전체 한국의 역사가 일본의 역사가 될 수 없는 것처럼, 당나라가 고구려 땅을 30년 동안 지배했다고 해서 전체 고구려 역사가 중국 역사라고 주장하는 것은 지나친 비약이요 억지가 아닐 수 없다.

영토분쟁의 불씨 간도

중국이 터무니없는 논리를 동원하면서까지 ‘동북공정’프로젝트를 추진하는 궁극적 목적은 무엇일까. 단적으로 말하면 북간도·서간도의 북방영토에 대한 영토문제로 귀결된다고 할 수 있다.

지금 중국의 한족들은 베이징(北京)을 수도로 정하고 북방영토를 차지하고 있지만 사실 저들의 역사를 따져보면 그 출발지와 주요 활동무대는 시안(西安)을 중심으로 한 서쪽지역으로, 동북지역과는 이렇다할 인연이 없었다. 더욱이 서·북간도는 대한제국 시기까지 한국이 소유했던 한국의 영토였으며 19세기 이후 간도 일대의 귀속을 둘러싸고 한·중간 분쟁이 계속되어온 사실은 역사가 증명하고 있다.

조선과 중국 사이에 영유권이 확정되지 않은 간도지역에서 남북통일 이후 영토분쟁이 재연될 소지가 다분히 있고, 그것이 중국의 국익과 동아시아의 정세변화에 미칠 영향이 심각하다고 보기 때문에 이를 미연에 방지하기 위한 사전 포석으로 들고 나온 것이 바로 ‘동북공정’인 것이다.

영토분쟁의 불씨를 안고 있는 간도문제의 논란을 일축시키기 위한 목적에서 출발한 중국 정부의 ‘동북공정’ 작업은 두 가지 방면에서 추진됐다고 본다. 하나는 동북지역에서 일어난 고조선·고구려·발해 등 한국의 고대사를 중국의 역사로 귀속시켜 북방영토의 한국과의 역사적 관련성을 차단시키는 것이다. 다른 하나는 고구려의 유물유적을 중국의 세계문화유산으로 등재시켜 국제사회로부터 그것을 공인받는 것이다. 이를 위해 2001년 북한이 고구려 고분군을 세계문화유산으로 등록시키려 하자 중국은 이를 적극 저지하고 보류시키는 데 성공했다.

땅과 역사 송두리째 빼앗길라

그리고 중국은 위의 두 가지 방안을 현실화하기 위해 수많은 자금과 학자들을 동원해 고조선·고구려·발해사의 중국사 귀속작업을 추진했다. 한편으로 국내성의 고구려 유적에 막대한 자금을 투입하여 대대적인 복원작업까지 마친 상태다.

한국이 무관심한 사이 중국은 200여 편의 저서와 1000여편의 논문을 통해 고구려사의 중국사 귀속을 공론화했고 국내성을 중심으로 한 고구려의 문화유산을 중국의 세계문화유산으로 등재해 국제사회로부터 인정을 받았다.

비록 국내성이 현재 중국의 영토라 하더라도 그것을 취득하는 과정에 하자가 있는 만큼 우리 정부는 국제법상으로 어떤 결론이 날 때까지 세계문화유산 등재를 보류하도록 했어야 한다. 그러나 결과적으로 이를 막지는 못했다.

하지만 분명한 것은 사료를 통해 확인된 바와 같이 국내성이 한국의 영토로 존속한 기간은 고조선 이래 고구려·고려·조선·대한제국 말기에 이르기까지 수천 년 동안이며, 중국영토로 편입된 것은 ‘중조밀약’에 의해서든 ‘간도협약’에 의해서든 40년에서 길어야 100년을 넘지 않는다는 사실이다. 불과 수십 년 동안 소유한 역사를 가지고 그곳의 역사와 문화를 송두리째 중국의 유산으로 등재한다는 것은 지나친 욕심이다.

또 국내성에 전존(傳存)하는 문화유산 가운데 중국 한족의 것이라고 꼽을 만한 것이 1%라도 존재한다면 모르지만, 그것은 누가 뭐라 해도 100% 고구려의 문화유산이다. 그런데도 국내성의 고구려 유적이 중국에 의해 세계문화유산으로 등재되는 것을 당연시 하는 것은 매우 유감스러운 일이다.

이와 관련해 고구려연구재단이 설립되는 과정에서부터 잡음이 있긴 했지만 이제부터라도 정부와 국민, 학계가 혼연일체가 되어 ‘동북공정’의 음모를 저지해야 한다. 밖에서는 역사문화 전쟁이 벌어지고 있는데 우리는 이대로 가만히 앉아서 패잔병이 될 수는 없지 않은가.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[르포] “농사짓다 다치면 예천 찍고, 안동 돌고, 대구 간다”…경북 의료수난史](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0a/a7/69450aa70243a0a0a0a.jpg)

![[특집] 희망으로 채운 여정, 사랑으로 이어진 발자취](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0b/21/69450b211cfca0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)