대전의 증산도 교육문화회관

이스라엘의 민족신이던 여호와 하나님을 절대자 창조주로 믿는 한국인이 수백만명에 달하는 상황에서, 유·불·도교에 이어 기독교라는 외래 종교의 홍수에 떠다니는 요즘, 종교적 신념의 유무를 떠나 민족종교에 대한 우리의 인식은 일천하기만 하다. 이런 점에서 ‘토종’ 민족종교인 증산도는 우리에게 여러 가지 의미를 던진다. 과연 증산도는 어떤 종교이며 강증산은 누구인가.

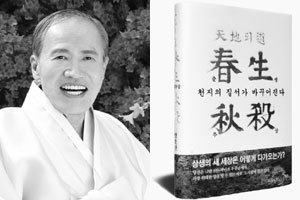

최제우는 증산의 前史

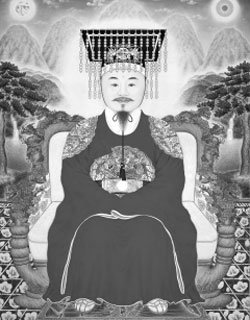

증산도 창시자 강증산.

증산의 생애와 말씀을 수록한 증산도의 통일경전 ‘도전(道典)’은 강증산이 이 세상에 내려온 과정을 이렇게 전하고 있다. 다분히 종교적 언어로 씌어졌지만, 그가 인간 역사의 무대에 등장한 19세기 후반의 혼란한 상황에 대한 비판적 진단이 압축돼 있는 대목이다. 서세동점(西勢東漸)의 위기가 절정으로 치닫고 서양문화의 야만성이 극명하게 드러난 그 시기, 강증산은 ‘강세(降世·인간의 몸으로 태어남) 선언’을 했다.

미륵신앙과 증산도

눈여겨볼 점은 증산도의 경전 ‘도전’이 증산 탄생 이전의 전사(前史)로 서양 신부 마테오 리치(1552~1610)와 동학의 창시자 수운(水雲) 최제우(1824~1864)를 내세우고 있다는 사실이다. 1582년에 중국 마카오에 도착한 마테오 리치는 대항해(大航海) 시대 이후 동서양의 본격적인 만남을 상징한다. 가톨릭을 전도하기 위해 중국에 온 그는 서양 지도인 ‘곤여만국전도’를 소개했는가 하면, 중국 사서(四書)를 라틴어로 번역했다. 증산은 도전에서 이마두와 서양에 대해 “물질과 사리에만 정통하였을 뿐이요, 도리어 인류의 교만과 잔포(殘暴)를 길러냈다”며 서구 모더니티의 성과와 한계를 동시에 지적하고 있다. 도전에는 진표율사도 등장한다.

“진표(眞表)가 석가모니의 당래불(當來佛) 찬탄설게(讚歎說偈)에 의거하여 당래(當來)의 소식을 깨닫고 지심기원(至心祈願)하여 오던 모악산 금산사(金山寺) 미륵금상에 임하여 30년을 지내면서…”

이 대목에서도 알 수 있듯, 증산도에서는 증산의 탄생 이전 역사, 즉 ‘증산 전사(前史)’의 뿌리를 미륵신앙에 둔다. 미륵신앙이야말로 삼국시대 민간신앙과 연계돼 강력한 에너지를 분출했던 종교·사회적 이념이다. 부처는 열반하기 전 제자들에게 “너희는 말법시대(末法時代·불교에서 말하는 종말의 시대)에 미륵불이 오시면 그분의 도에 들어가라(미륵상생경)”고 했다. 미륵은 희망의 부처, 젊은 부처, 구원의 부처다. 미륵불이 중생을 향해 언제라도 떨쳐 일어날 것처럼 우뚝 선 모양새를 하고 있는 것도 그 때문이다.

지금도 호남권 정서의 기층을 형성하는 미륵신앙은 통일신라시대 진표율사가 개창했다. 그 근거지는 전라북도 모악산 금산사. 중국, 일본에 비해 한국의 미륵신앙이 유독 체제변혁의 신앙으로 자리 잡은 것도 진표의 영향이었음을 무시하기 어렵다.

강증산이 태어난 전라도 고부군 우덕면 객망리. 멀리 보이는 산이 ‘시루산’이다.

증산의 삶에서 세상과의 가장 의미 있는 마주침은 대도통(大道通) 이전 청년시절(24세 때)에 겪은 동학농민혁명이었다. 이를 기점으로 강증산의 생애는 크게 세 시기로 나뉜다.

천재 소년의 탄생

그 첫째는 탄생 후 20대 초반에 이르기까지의 성장기다. 이때 증산은 동학혁명에 충격을 받고 고뇌한다. 증산은 이를 계기로 이 나라 백성들의 삶을 살피기 위해 천하를 돌아다니며(周遊天下) 본격적인 수행에 돌입한다. 이것은 증산 생애의 두 번째 매듭인 수행기와 연결된다. “천하의 대세가 종전의 모든 법술로는 세상을 건질 수 없다”는 통절한 자각과 함께 수행을 결심한 것이다.

전주 모악산 대원사의 칠성각은 인간으로서 그가 조화권능(造化權能)을 쓰기 시작한 첫 수행처였다. 21일간 수도 끝에 천문과 지리에 통달하고 인간의 도리에 통해(中通人義) 인류 구원을 성취할 궁극의 경지에 오른 시점이 31세. 이후 증산은 전북 김제 구릿골에서 생을 마감할 때까지 천하창생의 구원을 위한 공적인 생애를 전개한다. 이때가 바로 천지공사(天地公事)에 전념하던 제3의 시기다.

증산은 1871년 음력 9월19일 진주 강(姜)씨 집안에서 태어났다. 이름은 일순(一淳), 아명(兒名)은 학봉(鶴鳳)으로 증산도에서 부르는 도호(道號)인 증산(甑山)은 19세 때 스스로 지었다. 아버지 강흥주(姜興周)와 어머니 권양덕(權良德)은 어느 쪽으로도 가산이 넉넉지 못한 빈농이었다. 하지만 그들은 독선생을 들여 증산을 가르쳤다.

증산의 성장기와 관련해서는 유명한 일화가 전해 내려온다. 신태인 마을에서 이름 있는 훈장으로 증산의 독선생을 맡은 황씨는 어린 증산을 쉽사리 대하지 못했다. 6세의 나이인데도 행실이 범상치 않았기 때문. 황씨가 천자문 첫 대목을 가르칠 때였다. 증산은 “하늘 천, 따 지”를 집안이 쩌렁쩌렁 울리도록 읽고는 곧 입을 닫아버린다. 독선생은 의아했다. 왜 그러느냐고 채근하자 어린 증산은 “하늘 천에 하늘 이치를 알았고 땅 지에 땅 이치를 알았으니 더 배울 것이 어디 있사옵니까?”라고 했다 한다.

생이지지(生而知之)라고나 할까. 어렵게 고생해 배워 아는 것이 보통의 경우지만, 어떤 이는 태어날 때부터 생득적(生得的) 차원의 경지를 보이는 일이 간혹 있다. 이즈음 서당에서 소년 증산이 지은 시문(詩文)들이 바로 그런 사례다. 훈장으로부터 ‘놀랄 경(驚)’자 운(韻)을 받은 증산은 대뜸 이렇게 썼다.

“멀리 뛰려 하니 땅이 무너질까 두렵고(遠步恐地坼), 크게 소리치려 하니 하늘이 놀랄까 두렵구나(大呼恐天驚).”

“말로라도 전봉준을 해하지 말라”

증산의 학업은 오래 지속되지 못했다. 가난 탓이었다. 서당을 나온 10대 소년 증산은 세상 공부를 선택했다. 이때 수년간 각지를 유랑하며 인정과 세태를 경험했다. 정읍군 거슬막에서는 머슴살이를 하고, 장성군 부여곡에서는 벌목노동에 참가했다. 수행과 천지공사 이전에 그를 가르친 것은 구한말이라는 시대상이었다.

증산은 결혼 전후에 처가가 있는 김제 내주평에서 서당을 열고 인근 학동들에게 한문을 가르치기도 했다. 그러나 훈장 노릇은 잠시간 방편이었을 뿐, 세상을 살펴 민초들의 고통을 구제하기 위한 광구창생(匡救蒼生)의 큰길을 찾는 데 진력했다. 1894년에 농민전쟁이 일어나자 이미 대세를 살핀 그는 ‘불필요한 죽음’을 막기 위해 최선을 다했다. 당시는 서울에 개화파 정부가 막 들어서 근대적 개혁을 추진하고, 일본이 그들을 후원하기 시작하던 과도기였다. 이런 상황에서 증산은 농민전쟁의 앞날을 훤히 내다보았다.

‘도전’ 1편 43장의 기록에 따르면, 하루는 전봉준이 증산을 찾아왔다. 당시 증산은 전봉준과 나이차는 많이 났으나 교분이 두터웠던 것으로 보인다. 전봉준이 “내가 민생을 위해 한번 거사를 하려 하니 그대가 나를 도와주시오”라고 하자, 증산은 그 앞길이 순탄하지 못함을 알리고 “때가 아니니 나서지 말라. 성사도 안 되고 애꿎은 백성만 많이 죽을 것이라” 하고 경계했다.

개화파 정부와 일제에 맞선 물리적 전면전은 백성의 에너지를 이끌어내는 데는 성공할지 몰라도 종국에는 민중의 참화로 끝날 것이라는 게 증산의 생각이었다. 그는 주위 사람들에게 동학에 들지 말 것을 권고하기도 했다. 전봉준이 선택한 방향과 증산의 길은 사뭇 달랐던 것이다. 이때 증산이 친구 안필성에게 남긴 말이 있다.

“나는 동학에 종군하러 온 것이 아니라, 대세를 살펴보러 온 것이로다.”(도전)

그러나 새로운 세상을 갈구하는 동학의 비원(悲願)에는 누구보다도 공감했다. 훗날 증산은 전봉준을 일러 평하길 “그는 진실로 만고의 명장으로 능히 천하를 움직였다. 말로라도 그의 이름을 해(害)하지 말라”고 했다. 그는 전봉준의 위업을 높이 평가했다.

증산도 도전번역위원회가 2002년 6개 국어로 1차 번역 출간한 ‘도전’.

大道通하고 천지공사 나서다

증산은 전라·충청도는 물론, 경기·황해·강원·평안·함경·경상 일대를 두루 돌아다녔다. ‘천하유력’의 상황을 구체적으로 알려주는 문헌은 남아 있지 않지만, 당시 충청도 논산 향적산에서 수행에 전념하던 역학자 김일부(金一夫·1826~1898)와의 조우는 익히 알려진 일화. 당시 72세의 역학자 김일부는 20대의 강증산을 만난 순간 그가 누구이고 무엇 때문에 세상에 왔는지를 알아보았고, 두 사람은 바로 수일 동안 ‘후천개벽(後天開闢)’의 ‘천지대세(天地大勢)’에 대해 이야기를 나누었다 한다. ‘도전’에서 증산은 이렇게 말하고 있다.

“김일부가 내 세상이 오는 이치를 밝혔다.”

천상의 최고신인 상제가 인간 세상에 내려오는데 어찌 길 닦음이 없겠는가. 수운 최제우, 전봉준과 김일부가 바로 그런 역할이었다.

“최수운은 내 세상이 올 것을 알렸고, 전명숙(전봉준)은 내 세상의 앞길을 열었느니라.”(도전)

증산이 3년에 걸친 천하유력 끝에 내린 최종 결론은 무엇일까. 그는 “종래의 모든 법술로는 세상을 건질 수 없다”는 결론을 내리고 “인간의 자리에서 모든 일을 자유자재로 할 수 있는 조화권능을 행하겠다”고 마음먹었다. 증산은 더욱 열심히 수행에 정진한다.

1901년 6월 초 고향으로 돌아온 증산은 고부의 객망리 시루산에서 14일간, 뒤이어 전주 모악산 대원사에 들어가 21일간 수행에 임했다. 문을 걸어 잠근 수행 끝에 마침내 ‘대도통(大道通)’의 경지에 다다른 그는 하늘과 땅과 인간 세상의 모든 일을 뜻대로 행하는 삼계대권(三界大權)을 주재한다. ‘도전’ 2편 11장은 득도(得道) 당시의 상황을 “천둥과 지진이 크게 일어나고 상서로운 큰비가 쏟아지는 가운데, 무상의 대도로 천지대신문(天地大神門)을 여시니…”라고 전한다. 1901년 음력 7월7일의 일이다.

증산의 새로운 세상을 세우는 천지공사(天地公事)는 대도통 직후부터 시작된다. 천지공사는 그의 삶의 하이라이트이자, 증산도 신앙의 근간이다. 당시 나이 어린 소녀로부터 70대 노인에 이르기까지, 가난한 백성으로부터 조선 최고의 부호에 이르기까지 수많은 사람이 증산을 추종했다.

증산도가 말하는 천지공사의 실천 광경은 이적(異蹟)에 가깝다. 1901년 겨울 객망리 본가에서 첫 천지공사를 행할 때의 이야기다.

“한겨울인데도 부엌에 불을 때지 않으며, 홑옷을 입고 식음을 전폐한 채 9일 동안 천지공사에 전념했다. 주변 분위기도 무척 엄숙했다. 벼 말리는 뜰에 새가 내려앉지 않고, 집안 식구들도 방문 가까이 가기를 두려워하고 이웃 사람들은 문 앞을 지나가기조차 어려워했다.”(도전)

거듭되는 이적(異蹟)

득도 이전에도 이미 수많은 이적을 행해왔으나 이때부터 증산은 천지 질서와 인간 역사 전개의 틀을 다시 짜는 천지공사의 주재자로서 활동한다. 천지공사(天地公事)란 최고신인 상제의 권능으로 하늘도 뜯어고치고 땅도 뜯어고쳐 온 세상 사람을 구원해 ‘지상선경, 현실선경’으로 인도하기 위한 종교의식이자, 구체적인 세상 바꾸기 프로그램이다.

천지공사의 내용은 ‘도전’에 상세히 수록돼 있다. 도전은 20세기 초엽 증산을 따르던 종도들, 그리고 그 가족과 후손들의 생생한 육성 증언을 근거로 해 기록됐다. ‘민족종교의 경전을 넘어 인류 문화사 차원에서도 새롭게 해석돼야 할 도서(道書)’라는 게 증산도의 주장이다.

‘도전’의 기록과 관련, 김구의 ‘백범일지’에 수록된 일화가 자못 흥미롭다. 이 책에서 ‘우리 집과 내 어릴 적’ 부분을 살펴보면, 김구가 과거시험에 회의를 품고 동학에 입문하려 했다는 기록이 있는데, 여기에 증산의 이적을 암시하는 내용이 보인다.

“그러할(동학에 입문하려 할) 즈음에 사방요언괴설(四方謠言怪說·사방의 뜬소문과 이상한 말)이 분(紛·어지러움)한데, 어디서는 이인(異人·이상한 사람)이 나서 바다에 떠다니는 화륜선(火輪船)을 못 가게 딱 붙여놓고 세금을 내야 놓아 보낸다….”

증산도 군산 바닷가에서 이와 비슷한 이적을 행한 적이 있다고 한다. 비록 시기적으로 맞지 않아 고증이 필요하지만 이런 이적들이 오랜 세월을 두고 각색돼 황해도 해주 땅에 살던 청년 김구의 귀에까지 흘러들어간 것일 수도 있다. 도전을 살펴보자.

태을주 수행을 하는 증산도 신앙인들.

“천지공사는 현재진행형”

인류 구원을 위한 증산의 천지공사는 그가 죽을 때까지 9년간 계속된다. 증산의 천지공사는 우주적 개벽사상에 뿌리를 두고 있다. 종교학자들은 증산도가 인류사의 여타 종교운동과 다른 점이 많다고 지적한다. 이는 무엇보다 이 세상에 대한 증산의 진단과 처방이 독특하기 때문이다. 세상을 바꾸기 위해 증산이 행한 천지공사는 다른 종교들처럼 형이상학적 논리에 그치지 않는다. 그는 “병든 하늘과 땅의 상극 질서를 뜯어고치고 만고 신명(神明)들의 원(寃)과 한(恨)을 풀어 상생의 새 세상을 열고, 돈의 눈까지 틔워 돈도 선한 사람을 따르게 하는” 근원적이고 구체적인 인류 신문명의 비전을 제시했다.

증산도는 “천지공사는 현재진행형”이라고 말한다. 천지공사의 완전한 실현은 인간의 몫으로 남아 있다는 것. 이런 후천선경의 메시지는 서구 근대의 세계관·인간관을 넘어서는 그의 주체적 인간관에서 비롯됐다. 증산은 자신의 이런 생각을 한 문장에 모두 표현했다. 증산도는 이를 하나의 선언으로 간주한다.

“모사재천 성사재인(謀事在天 成事在人).”

하늘은 새로운 세상을 열 새로운 법도를 이미 짜놓았으니 그것을 이룩하는 것은 인간의 책임이자 권리라는 뜻. 유교의 ‘모사재인 성사재천(謀事在人 成事在天)’을 정반대로 뒤집어놓은 것이다. 증산은 도전에서 “이제 하늘도 뜯어고치고 땅도 뜯어고쳐 물샐틈없이 도수를 굳게 짜놓았으니 제 한도에 돌아 닿는 대로 새 기틀이 열리리라”고 했다. ‘새 기틀을 열’ 인간의 책임과 노력, 후천선경의 새 역사를 여는 인간의 주체 의지를 강조한 것이다.

증산은 이와 관련, 주체적 인간관을 움직일 수 없는 불문율로 기정사실화한다.

“천존(天尊)과 지존(地尊)보다 인존(人尊)이 크니 이제는 인존시대니라. 이제 인존시대를 당하여 사람이 천지대세를 바로잡느니라.”

하늘과 땅, 즉 신(神)이나 대자연보다도, 인간이 우주에서 가장 존엄한 존재라는 의미. 또 김일부가 쓴 ‘정역(正易)’의 한 구절을 인용해 종도들에게 이런 가르침도 내렸다.

“천지는 일월이 없으면 빈껍데기요 일월은 지인(至人)이 없으면 빈 그림자니라.”

이 세상 모든 만물이 인간을 중심으로 움직임을 선언한 일종의 ‘인간 선언’이다. 증산도 종도들은 그가 가난한 인간의 몸으로, 그것도 한국 땅에 태어난 이유를 여기에서 찾는다.

해원(解寃)과 여성해방 선언

증산의 ‘인간 주체’ 선언은 후천개벽 이후 “지구상의 모든 인간이 보편적으로 구원받는다”는 개방적인 종교 사상으로 성큼 이어진다.

넉넉한 미래관도 함께 따라온다. 증산은 “천한 사람을 우대하여야 속히 좋은 시대가 이르리라”라고 하면서 “그게 후천선경을 여는 첫걸음이 된다”고 밝혔다. 이어서 “이제는 해원(解寃)의 시대라. 상놈의 운수니 사람도 이름 없는 사람이, 땅도 이름 없는 땅이 기세를 얻으리라”라고 말한다. 증산은 역사상 모든 원통함과 한(恨)을 푸는 해원시대의 도래를 이야기했다.

해원사상은 요즘 사회과학 용어로는 해방사상에 견줄 수도 있지만, 해방을 맞은 개인 또는 집단이 화해와 상생의 길로 나아가는 해방의 완성까지 함축한다. 그것만이 아니다. 증산은 수천년 동안 억압 받아온 여성의 인간적 위치를 제대로 잡아주었다.

“이때는 해원시대라. 몇천년 동안 깊이깊이 갇혀 남자의 완롱(玩弄·노리개)거리와 사역(使役·심부름)거리에 지나지 못하던 여자의 원(寃)을 풀어 정음정양(正陰正陽)으로 건곤(乾坤)을 짓게 하려니와, 이 뒤로는 예법을 다시 꾸며 여자의 말을 듣지 않고는 함부로 남자의 권리를 행치 못하게 하리라.”(도전)

명백한 여성해방 선언이다. 즉 해원의 이념은 세상의 위와 아래는 물론 남성과 여성의 위상마저 뒤바꾸는 구체적인 사회개혁으로 이어진다. 그러면 남성에게 비하받고 예속된 상태에서 해방된 여성의 모습은 어떠할까. 장차 여성은 고대 이래로 잃었던 태모(太母)의 위치로 돌아가는 것일까. 증산은 이때 절묘한 균형 감각을 발휘한다.

“부인이 천하사를 하려고 염주를 딱딱거리는 소리가 구천에 사무쳤으니 이는 장차 부인의 천지를 만들려 함이로다. 그러나 그렇게까지는 되지 못할 것이오, 남녀동권의 시대가 되리라.” (도전)

2007년 8월19일 107주 증산 상제 성도절에 참석한 증산도 신앙인들. 교육문화회관의 규모가 엄청나다.

증산의 이 말은 단순한 선언이 아니었다. 39세 되던 1909년에 ‘어천(御天·증산도에서 증산의 서거를 이르는 말)’한 그는, 어천 2년 전인 1907년에 여성에게 종통(宗統)을 전한다. 그의 종도 차경석의 이종누이 고판례(高判禮·1880~1935)가 바로 증산의 종통 계승자였다.

“내가 너를 만나려고 15년 동안 정력을 들였나니 이로부터 천지대업을 네게 맡기리라. 수부도수(首婦度數)로 천하 만민을 살리는 종통대권(宗統大權)은 나의 수부, 너희들의 어머니에게 맡긴다.”(도전)

지금 증산도에서는 고판례를 수부(首婦), 즉 뭇 여성의 우두머리로 모신다. 고수부는 증산 어천 2년 뒤인 1911년에 최초로 교단을 세우는 업적을 쌓았으니, 증산도의 전개에서 여성의 자취는 이토록 뚜렷하다.

1981년 시인 김지하가 로터스상 수상 연설문에서 “현대는 후천개벽의 시대”라고 전제하고 천지개벽 시대에는 “음과 양이 조화하는 시대, 여성적인 것이 그 지배를 넓혀가는 시대”라고 갈파한 것도 증산의 여성관, 미래관과 무관치 않다.

태을주 외우기의 기적

강증산의 생애와 사상을 조선 말기의 사회상과 연결해 ‘혁세(革世)의 소망 실현’이라는 맥락에서 살피거나 우리 민족의 고대 신앙인 신교(神敎)의 완성이라는 차원에서 살피는 것은 나름대로 의미가 있다.

하지만 그것만으로 증산이 이 세상에 온 까닭을 모두 설명할 수는 없다. 즉 증산도에서 말하는 ‘천지 우주의 주재자로서의 상제’ 개념을 이해해야만 증산의 진면목을 알 수 있다. “공자, 석가, 예수는 내가 쓰기 위해 내려보냈느니라…동경대전과 수운가사에서 말하는 ‘상제’는 곧 나를 이름이니라.”

증산도에서 증산의 위상과 스케일은 가히 우주적이고 세계적이다. 새 세상을 설계한 증산은 그토록 바위처럼, 산처럼 종도들에게 다가갈 수밖에 없다. 그런 그의 이 세상 마지막 모습은 어떠했을까. 그는 1909년 음력 6월24일 숨을 거둔다. 어천을 한 것이다. 나이 서른아홉에 후천선경의 틀을 짜는 천지공사를 모두 마치고, 이 세상 모든 이의 온갖 질병을 대속(代贖)한 끝이었다.

그가 행하던 천지공사에 동참하며 숱한 이적을 체험한 종도들은 크게 상심했다. 일부가 뿔뿔이 흩어질 즈음 종도 김형렬과 차경석 등은 “나를 보려거든 금산 미륵을 보라”는 생전의 말을 떠올려 금산사 미륵전에서 치성을 드린다. 이때 이들은 증산이 미륵존불임을 다시 한 번 확인했다.

이후 믿기 어려운 이적들이 일어났다고 하는데, 그중 하나가 증산이 완성해 전해준 주문 ‘태을주(太乙呪)의 기적’이다. 종도 김경학은 그의 노모가 사망했을 때 문득 “태을주로 사람을 많이 살리라”는 증산의 말을 떠올리고 지극정성으로 태을주 주문을 외우자 죽은 노모가 되살아나는 기적을 체험했다고 전해진다.

태을주 수행은 지금도 행해지는 증산도의 핵심 수행법이다. ‘동의보감’에 이런 대목이 나온다.

“매화(꽃)를 복용하면 두창이 나오는 것을 면할 수 있다. 음력 12월에 매화(꽃)를 채취하는데 많고 적음에 구애하지 말고 응달에 말려서 가루를 낸다. 꿀로 감실 크기의 환(알약)을 만들어 매번 1환씩 좋은 술로 녹여 먹으면서 ‘태을구고천존(太乙救苦天尊)’을 100번 외우면 묘하기(몸에 좋기)가 말로 다할 수 없다.”

태을주에 대해 증산도 안운산(安雲山·86) 종도사는 “태을천 상원군님은 태을구고천존, 즉 창생의 고통을 건져주시는 하늘의 높은 분이다. 도교의 경전 ‘도장(道藏)’을 보면 그런 기록이 많이 나온다. 상원군님은 우리에게 언제 어디서나 선천천지의 상극기운으로부터 오는 일체의 충격과 재난으로부터 벗어날 수 있는 은총을 내려주신다. 상제님(증산)께서도 ‘만병통치 태을주’라고 했다”고 설명한다.

이런 태을주의 기적이야말로 생전 증산의 숱한 천지공사 이적과 함께 고수부에 의한 교단 창단의 원동력이 됐다. 당시 포교는 태을주 외우기가 대종을 이뤘는데, “회중(會衆)이 구름떼와 같았다”고 전한다.

적중하는 ‘천지공사’

21세기 초입에 들어선 지금 증산도의 위상은 예전과는 많이 달라졌다. 우선 민족종교 중에서 차지하는 위상과 교세가 커졌다. ‘도전’의 잇단 외국어 번역도 그만큼 보편적 소구력이 크기 때문에 일어나는 현상이다. 1차 번역출간을 마치고 수정보완판 마무리 작업 중인 영어, 프랑스어, 일본어, 중국어, 스페인어, 독일어, 러시아어판 도전이 출간되면 증산도의 위상은 한 차원 격상될 것으로 보인다.

구한말 조선을 무대로 인간의 역사 속으로 뛰어든 증산이 9년 천지공사 후 100여 년 만에 새 세상을 여는 푯대로 등장한 셈.

|

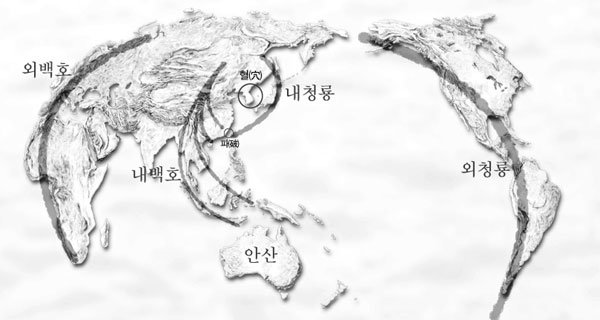

증산의 오선위기 도수를 안운상 종도사가 다시 풀이한 지구의 지리.

이를테면 1902년 증산이 종이에 태극 형상의 선을 그린 것을 그 증거로 댄다. 도전에는 증산이 당시 태극 형상의 선을 그려 “이것이 삼팔선이니라. 씨름판대는 조선의 삼팔선에 두고 세계 상씨름판을 붙이리라. 만국재판소를 조선에 두노니 씨름판에 소가 나가면 판을 걷게 되리라”고 말했다고 전한다.

당시 사람들은 이 말이 무엇을 의미하는지 아무도 몰랐다. 증산도는 이를 증산이 한민족의 분단과 이후 통일로 가는 새로운 기운을 언급한 것이라고 주장한다. 한반도가 씨름판이라면 현대그룹의 고(故) 정주영 회장이 1998년 6월16일부터 세 차례에 걸쳐 1501마리의 소를 몰고 판문점을 넘어 북한으로 간 것이 ‘소가 나가면’의 증거라는 것.

지구의 혈(穴)자리 한반도

증산도에 별 관심이 없는 일반인도 아는 유명한 이야기가 있다. 증산의 ‘오선위기(五仙圍碁) 프로그램(度數)’ 이 그것이다. 오선위기는 1980년대 출간된 재일 정치평론가 정경모의 ‘찢겨진 산하-김구·여운형·장준하 구름 위의 정담’에도 등장하며 386 운동권들 사이에서도 두루 회자되던 스토리다.

오선위기란 ‘다섯 신선들의 바둑판’이란 뜻. 이는 한국과 주변 4대 강국이 한반도를 두고 벌이는 세력다툼을 빗댄 말로 해석되고 있다. 다섯 신선 중 한 신선은 바둑판의 주인인 한국을 말하며, 네 신선은 한반도 주변 4대 강국임은 두말할 나위가 없다. 그들이 서세동점 이후 하필 왜 한반도를 깔고 앉아 바둑을 둘까? 한반도말고 또 다른, 더 큰 바둑판이 많을 텐데 왜 이곳에서 치열한 내기바둑을 할까?

지정학상 한반도가 세력다툼의 충돌과 균형의 절묘한 요충지라고 사회과학자들은 말한다. 그런데 안운산 종도사는 달리 설명한다. 일본이 내청룡(內靑龍)으로 한반도를 감싸고 있고, 아메리카 대륙은 외청룡(外靑龍) 노릇을 한다. 또 아시아 대륙은 중국대륙 전체와 싱가포르까지 많을 다(多)자 형상의 내백호(內白虎)이며, 저 아프리카 대륙은 외백호다. 즉 대한민국이 자리 잡은 한반도가 바로 지구의 원 중심 혈(穴)자리기 때문에, 4대 강국이 이곳에서 세력다툼을 벌인다는 것이다.

물론 세상의 모든 문명은 ‘옴파로스(배꼽) 증후군’으로부터 자유롭지 못하다. 자기네 터전이야말로 지구와 우주의 중심처라고 생각하는 것이다. 고대 이후 거의 모든 문명이 그렇게 말해왔으니, ‘지구의 혈자리’ 한반도에서 등장하는 다섯 신선이란 여러 선언 중 하나에 불과할지도 모른다. 반대로 새 시대를 출산하는 지구의 유일한 고갱이가 한반도일 수도 있다. 그 판단은 사람들 각자의 마음에 달려 있다. 증산은 도전에서 이렇게 오선위기의 결론을 맺는다.

“불로장생 선경 건설”

미국 뉴에이지 엑스포장의 증산도 부스. 세계 여러 인종이 태을주의 기적을 체험하고 있다.

질기고 질긴 오랜 바둑내기 이후 네 신선은 굳이 주인이 뭐라고 하지 않아도 툭툭 손을 털고 엉덩이를 뗀다는 것이다. 북핵 실험으로 최고조에 달했던 한반도의 위기 이후 많은 변화가 감지되고 있다. 증산의 오선위기 프로그램이 국제무대에서 역사의 현실로 어떻게 드러날지 귀추가 주목되는 대목. 그렇다면 증산도가 말하는 다섯 신선의 바둑이 끝난 후 세상은 어떨까. “후천개벽을 거쳐 남북통일이 이루어지면, 지구촌의 이념갈등과 동서 대결구조가 허물어지고, 한국에 유엔보다 강력한 세계일가통일정부가 들어선다”는 게 그들의 주장이다.

증산이 말하는 천지공사에서 주의 깊게 살펴볼 점이 무척 많다. 증산은 1908년 “태전(太田·지금의 대전)이 새 서울이 된다”고 했다. 증산도에서는 이 말씀이 근래의 대전 및 충청권 행정수도 이전을 가리킨다고 보는 이가 많다. 안 종도사는 “20세기 현대문명의 총아라 일컫는 생명공학이나 반도체공학 등 그 모든 것이, 증산 상제님의 천지공사로 기획되어, 오늘날 현실로 드러나고 있다”고 말한다.

증산이 1906년 여름에 한 말은 사람들을 깜짝 놀라게 한다.

“앞으로는 소가 짝 없이도 새끼를 낳는 수가 있을 것이요, 사람도 또한 그러하니라.”

이게 무슨 말인가. 이미 소는 동물 체세포 복제를 통해 짝 없이도 새끼를 낳고 있고, 사람도 인공수정을 통해 아이를 낳는 게 현실 아닌가. 또 그는 둥글둥글한 고운 돌을 한가득 담아서 가져와서는 “내가 금덩이를 주워왔다, 이게 다 금이다”라고 말하기도 한다. 증산도에서는 이를 반도체나 신소재의 등장을 설명한 것이라고 해석한다.

나는 옥황상제니라!

증산도에서는 “앞으로 시두(時痘·천연두)가 없다가 때가 되면 대발할 참이니 만일 시두가 대발하거든 병겁이 날 줄 알아라” “장차 난리가 난다. 우리나라에서 난리가 나간다” “전쟁은 병(病)이라야 막아내느니라”는 등의 말씀에 주목하라고 한다. 지구촌의 현실적 공포로 등장한 ‘21세기 페스트’ AI(조류인플루엔자)를 의미한 구절일까. 아니면 ‘문명의 바벨탑’을 다시 쌓고 있는 현대문명에 대한 포괄적인 경고일까. 그 해답은 아직 아무도 모른다.

분명한 것은 대재앙에 대한 공포를 부추기기보다는 미래 비전을 명확히 하는 것이 바람직하다는 점이다. 희망이 없는 경고만 하기 위해 증산이 인간의 몸으로 강세한 것은 분명 아니기 때문이다. 증산은 이에 대해 이렇게 말했다.

“이제 온 천하가 큰 병이 들었나니, 내가 삼계대권을 주재해 조화로써 천지를 개벽하고 불로장생의 선경을 건설하려 하노라. 나는 옥황상제(玉皇上帝)니라. 이제 큰 화를 작은 화로써 막아 다스리고 조화선경을 열려 하노라.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)