일본에 한자를 처음으로 가르친 것은 백제이다. 일본의 고대사서 ‘고사기(古事記)’ 오진 천황(應神天皇, 서기 285) 6년조에, 백제 국왕이 왕인(王仁) 박사를 일본에 파견했는데, 이때 ‘논어(論語)’ 10권과 ‘천자문(千字文)’ 1권을 일본에 전해 가르치게 했다는 기록이 있다. 왕인을 일본에 파견한 백제왕은 아화왕(阿華王)이며, 왕인의 묘역은 일본 오사카 히라가타에 있다. 여기서 왕인을 지칭하는 ‘박사’는 오늘날 서구 학제에서 규정하는 ‘Doctor’s degree’ 자격과는 다른 것으로, 중국 한대의 오경박사(五經博士)에서 유래한 관직이다. 유교를 국학으로 공인한 한나라는, 유교 경전인 시(詩)·서(書)·역(易)·예기(禮)·춘추(春秋)의 오경에 정통한 유학자를 오경박사로 임명해, 귀족 교육기관이던 국자학(國子學)에서 강의하게 했다. 신라 고구려 백제는 이 제도를 모방해 ‘태학(太學)’ ‘국학(國學)’과 같은 귀족 교육기관을 국립으로 설치하고, 박사 제도를 도입한 것이다.

한자를 전한 당시 백제의 문화가 일본을 크게 앞섰던 점을 나타내는 말이 숙어(熟語)로 남아 있다. ‘くたら(百濟)ない(백제 아니다, 고급품이 아니다)’라는 관용적 표현이 그것이다. 이 말은 ‘백제 물건도 아닌데 고급이라고 볼 수 없다’는 의미다.

백제는 한자뿐 아니라 불교를 비롯한 다수의 선진 문화를 일본에 전했다. 긴메이 천황(欽明天皇, 서기 552) 13년 백제 성명왕(聖明王)이 금동불상과 불경 몇 권을 일본 천황에게 전한 것이 일본 최초의 불교 전래에 관한 공식 기록이다.

‘고사기’에는 “성명왕으로부터 불상과 불경을 전해 받은 긴메이 천황은 처음 접하는 불상의 단엄(端嚴)함에 놀라, 이를 예배의 대상으로 할 것인지 말 것인지를 여러 신하에게 물은 바, 소가(蘇我)씨는 수용론을 주장했으나 모노베(物部)씨는 배척론을 주장해 대립했다. 이에 천황은 불상 폐지의 단(斷)을 내렸다”고 적혀 있다.

당시 샤머니즘적 주술 종교 단계에 있던 일본이, 백제에서 전래된 선진 불교에 직면해 사상적·종교적으로 당황했음을 알려주는 일화다. 사실 불교 이전의 샤머니즘도 한반도에서 건너간 것이다. 개인적인 체험이지만, 나는 메이지(明治) 신궁의 예배소 앞에 서 있는 두 그루의 신목(神木)에 걸린 새끼줄과 거기에 걸린 부속 소품들이, 옛날 우리네 동구(洞口)에 서 있던 느티나무나 성황당의 물건들과 꼭 같은 것을 보고 깊은 생각에 잠긴 적이 있었다.

배경 따라 변형된 한자

고대와 중세를 거치는 동안 한어와 한자를 사용하는 한족(漢族)의 생활공간은 광막한 중국 대륙 전체로 확산됐다. 교통과 통신이 발달하지 못한 당시 각 지역의 절대적인 영향으로 한어와 한자의 발음은 다양하게 변했다. 또한 오랜 시간을 거치며 단위 지방의 한어와 한자의 발음도 끊임없이 변모했다.

일제 강점기 때 강제동원된 조선인의 유골함에서 발견된 편지.

중국에서는 육조(六朝)에서 당(唐)에 이르기까지의 한어를 ‘중고한어(中古漢語)’, 이전의 것을 ‘상고한어(上古漢語)’라고 한다. 또 중고한어 이후의 한어를 ‘중세한어(中世漢語)’라 하고, 현재 중국에서 사용되고 있는 한어를 ‘현대한어(現代漢語)’라 하는데, 광의의 중국어가 바로 현대한어다. 이와 같이 상고, 중고, 중세, 현대로 내려오면서 중국에서 한자 발음은 계속 변했다. 예컨대 ‘학(學)’은 한음(漢音)이나 오음(吳音)으로는 ‘학’이지만, 현대 한어에서는 ‘쉐(Xie-X는 한어병음방안의 발음으로 영어 발음기호와는 다르며, 설면음(舌面音) X는 한글 ㅅ발음과 비슷)’라고 읽는다. 그러므로 한국인이 발음하는 ‘학’은, 한자가 한반도에 유래할 당시의 한음에서 유래한 것이다.

중국에서는 서기 3세기부터 서기 6세기까지 남북조(南北朝) 시대가 계속됐는데, 북조는 북방 이(異)민족의 나라였고 남조는 한족의 나라였다. 고대 일본은 남북조시대에 중국 남방의 육조문화와 접촉해 한자를 수입했는데, 이때 유입된 한자의 발음이 육조음(六朝音)이다.

육조가 중국의 남방에 있었고, 그때 남방에 자리잡은 대표적 지역 제후국이 오(吳)였으므로, 일본에서는 유입된 한자의 발음을 ‘고온(吳音)’이라고 했다. 오나라는 장강(長江) 하류, 현재의 장쑤(江蘇)성 지방을 근거지로 하고 있었으며 그 수도는 지금의 난징(南京) 일대였다.

그런데 오음 한자의 대부분은 육조로부터 직수입된 것이 아니라, 한반도와 쓰시마를 거쳐 일본으로 전해졌다. 일본인들은 이를 ‘쓰시마온(大馬音)’ 또는 ‘와온(和音)’ 혹은 ‘와온(倭音)’이라 칭했다.

그런데 쓰시마온이나 와온이라는 명칭에는, 오음을 그 뒤에 들어온 ‘간온(漢音)’에 비교해 은근히 멸시하는 의미가 포함되어 있었다. 즉 쓰시마온, 와온이라고 한 데에는 ‘중국 본바닥식이 아닌 촌스러운 발음’이라는 뜻이 포함된 것이다. 그것은 오음을 와온이라고 불렀던 반면, 한음을 일명 ‘세이온(正音)’이라고 높여 불렀던 데서도 드러난다.

오음이 한반도와 쓰시마를 거쳐 일본에 유입되고 난 뒤 상당한 기간이 경과한 7~8세기에 일본의 견당사(遣唐使)나 유학승이 직접 중국으로 건너가 한자와 한어를 다시 배워 왔다. 이때 배운 한자와 한어는 남방 육조나 한반도식이 아닌 북방 수·당의 것으로 오음과는 달랐다. 이에 일본인은 당시 중국의 대 통일제국 수·당의 음을 정통으로 생각하고 존경하게 된 것이다.

가나(カな)의 뿌리는 신라 구결(口訣)

이때 일본에 유입된 한자의 발음은 실은 당나라의 장안음(長安音)이었는데, 장안음으로 발음되는 일본의 한자음을 ‘간온’ 또는 ‘세이온’이라고 불렀다. 간온이 유학승에 의해 일본으로 전해진 시기는 당대였지만, 중국에서 그 발음이 정리된 시기는 한대였기에 당나라의 장안음을 일본에서는 간온이라고 불렀다.

그후 남송부터 원·명에 걸쳐 일본의 승려가 중국을 왕래했는데, 승려에 의해 일본에 전래된 송·명 시기 한자어의 발음을 당송음(唐宋音) 또는 당음(唐音)이라고 한다. 하지만 이 음들이 당대나 송대의 발음은 아니다. 가마쿠라·무로마치 시대 일본에 들어온 남송부터 원·명대까지의 한자 발음을 지칭하는 것이다.

오음·한음·당음은 같은 글자지만 발음이 크게 다른 경우도 있다. 가령 외(外)자는, 外科(げか, 게가)라고 할 때는 오음으로, 外國(がいこく, 가이고쿠)이라고 할 때는 한음으로, 外郞(ういろう, 우이로)이라고 할 때는 당음으로 쓰인다.

이와 같이 일본 한자(Sino-Japanese)는, 한자 발음의 유출 지역과 유출 시기에 따라서 오음, 한음, 당음으로 명확히 구분해 정리하는 것이 특색인데, 베트남(Sino-Vetnamese)이나 한국(Sino-Korean)도 일본처럼 한자를 수입했지만 이렇게 정리하지 않았다.

고대 일본은 견수사(遣隋使)를 세 번, 견당사를 열아홉 번 중국의 장안에 파견해 수·당의 선진문화를 배웠다. 견당사의 인원은 대개 100명 이하였으나, 많을 때는 594명에 달한 적도 있었다.

당시 일본은 사회발전 단계상 고대 노예제로부터 중세 봉건제로 이행하는 과도기에 있었는데, 고도쿠 천황(孝德天皇) 때 일어난 봉건제 혁명인 ‘다이카 개신(大化改新)’에는 견당사·유학생·승려가 결정적인 역할을 했다. 이들이 당에서 익힌 발전된 봉건제를 다이카 개신을 통해 일본에 이식한 것이다.

일본은 다이카 개신에 의해 당률을 채용한 대보 법령(大寶法令)을 반포했고, 중앙집권적인 군현제를 시행했으며, 반전제(班田制)와 조용조(租庸調, 토지·호에 부과한 세제)를 단행했다. 동시에 당의 장안성을 모방해 교토를 조성했다. 일본의 고유문자인 가나(カな)도 이때 당 유학생 기비노 마키비(吉備眞備)와 학승 구카이(空海) 등이 한자의 초서와 해서의 편방(偏旁)을 변형해 만들었다고 전해진다. 마키비는 ‘당례(唐禮)’와 ‘대연역경(大衍曆經)’을 당에서 일본으로 가져갔는데, 이것이 일본 조정에서 예의와 역법(曆法) 개혁의 기본 교본이 됐다.

9세기부터 10세기에 걸쳐서 발생·발전한 일본의 가나는, 마키비와 구카이 등에 의해 제작됐다고 구전되고 있으나, 확실한 증거는 없다. 그런데 가나의 뿌리가 신라의 구결(口訣)이라는 설이 있다. 이 설은 현재까지 증명되지는 않았으나 사실임에 틀림없을 것이다.

신라의 구결은 불경 등 중국에서 전래한 한적(漢籍)을 신라어로 읽기 위해서 만들어진 것으로 한자의 토로 쓰였는데, 한자의 획을 줄이거나 한자의 일부 부수(部首)만으로 표기하면서 일종의 표음문자로 활용한 것이다. 가나의 구조와 같다. 신라의 구결이 일본에 전해진 것은 8세기에 원효(元曉·617~686)의 저술을 통해서다. 신라 불교의 천재로 일컬어지는 원효는 ‘금강삼매경론(金剛三昧經論)’ ‘대혜도경종요(大慧度經宗要)’ ‘중변분별론소(中邊分別論疏)’ ‘법화경종요(法華經宗要)’ ‘화엄경소(華嚴經疏)’ ‘십문화쟁론(十門和諍論)’ ‘대열반경종요(大涅槃經宗要)’ ‘해심밀경소(解深密經疏)’ ‘대승기신론소(大乘起信論疏)’ ‘대승기신론별기(大乘起信論別記)’ 등 심오한 저술을 남겼다. 그중 다수가 일본에 전해졌고, 당시 일본 불교계에서는 원효의 저술을 매우 귀하게 여겼다.

한국의 사찰에 보관된 옛 불교 전적 중에는 구결로 토를 달아놓은 것이 지금도 남아 있지만, 한글 창제 이전에는 구결이 한문의 토로 널리 쓰였다. 한글 창제의 발상도 구결에서 나왔을 것이다. 일본의 가나는, 신라의 구결과 마찬가지로, 한자의 편방을 변형해서 만든 것이다. 가령 히라가나에서는 安 あ, 以 い, 加 か, 左 さ, 太 た 등과 같이 변형시켰고, 가타가나에서는 阿 ア, 伊 イ, 加 カ 散 サ, 多 タ 등과 같이 변형시켰다.

일본이 한자를 수입하면서 한국이나 베트남보다 창조적으로 활용한 것은, 한자를 읽는 방법을 ‘온도쿠(音讀)’와 ‘군도쿠(訓讀)’로 재정립했기 때문이다. 온도쿠는 한자를 원음 그대로 읽는 방법으로 학문용어나 기술용어 등 논리어는 온도쿠로 읽는다. 그러나 군도쿠는 한자의 음은 차치하고, 한 자 한 자가 하나의 단어임에 주목해, 그 뜻을 그대로 일본어의 단어로 읽는 방법이다.

가령 한자 ‘山(뫼 산)’은, 온도쿠로 읽으면 ‘サン(산)’이지만, 군도쿠로 읽으면 일본 고유어의 뫼라는 뜻 그대로 ‘ヤマ(야마)’가 된다. 일본이 한자를 수입한 뒤, 온도쿠와 군도쿠를 창조적으로 고안한 정확한 시기나 최초로 발명한 인물이 누구인지는 모른다.

그런데 사실 온도쿠와 군도쿠도 신라에서 유래한 것이다. 신라에서 향가(鄕歌) 표기에 사용한 이두에는, 가령 처용가(處容歌)에 “東京明記月矣(동경 밝기 달에, 경주의 달 밝은 밤에)”라는 구절이 있는 것처럼, 한자를 음독과 훈독으로 읽어 신라어 표기에 활용했다. 여기서 東京은 그대로 ‘동경’으로 읽고 明은 훈독해 ‘밝’으로 읽으며, 記는 음독으로 읽어 ‘기’, 月은 훈독으로 읽어 ‘달’, 矣는 음독으로 읽어 ‘의, 에’라고 한 것이다.

이와 같은 신라의 이두 용법이 고대 일본에 전해져 온도쿠와 군도쿠 용법으로 응용됐을 것이다. 그러나 신라의 이두 용법은 소멸한 반면 일본에선 이를 잘 정돈하고 발전시켜, 오늘날 일본 어문의 중요한 자산이 되었다.

哲學, 電氣, 細胞, 演說…근대어의 홍수

서세동점(西勢東漸)의 소용돌이 속에서, 다른 동아시아 나라들처럼 일본도 봉건적 쇄국의 꿈에서 깨어나 보니, 서구에 비해 크게 뒤떨어져 있음을 깨닫게 됐다. 후진 일본이 빠르게 근대화할 수 있는 길은 서양의 모방, 즉 철저한 캐치업(catch up, 따라잡기)밖에 없었다. 메이지유신(明治維新)이란 일본의 근대화 혁명인 동시에, 재편된 국가권력에 의한 위로부터의 서구화였다.

어떤 의미로는 고대 일본의 다이카 개신이 당시의 선진 중국을 모방한 중화화(中華化)의 길이었다면, 메이지 유신은 현대 일본이 서구화하는 길이었다. 다이카 개신에 의해 일본에 동아시아적 봉건제가 구축된 데 비해, 메이지 유신에 의해서는 근대적 자본제가 수립됐다. 시대적 차이를 차치하면 일본사에서 차지하는 양자의 역사적 의의는 역사 단계의 단층적 변혁이라는 의미에서 동일하다고 할 수 있다.

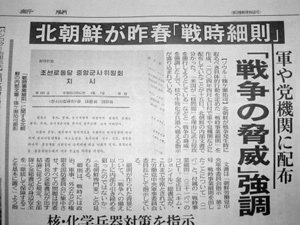

한자와 히라가나가 혼용된 일본 신문.

이때 한자로 된 새 전문·학술 단어가 엄청나게 만들어졌다. 예컨대 철학(哲學), 경제학(經濟學) 같은 서구에서 도입된 새로운 학문의 이름부터, 전기(電氣)·세포(細胞)·갑각류(甲殼類)와 같은 과학용어가 그것이다. 심지어 연설(演說)과 같은 보통말도 영어의 ‘Speech’를 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)가 불교용어를 이용해 한자 단어로 번역한 것이다.

원래 봉건적인 조선·중국·일본에는 연설이라는 개념 자체가 없었을 뿐 아니라, 근대 서구적 의미의 연설과 같이 다수를 선동하는 공공연한 책동은 동아시아적 봉건사회와 전제 군주 체제를 흔들 수 있는 위험한 행위로 금기시했다.

물론 중국에서도 이러한 새 논리어가 만들어졌다. 가령 세례(洗禮)·복음(福音)·묵시(默示)와 같은 기독교 관련 용어는, 중국에 들어온 서양 선교사가 서구의 종교용어를 한자로 번역한 것이다. 또한 과학용어, 즉 기하학(幾何學)·대수학(代數學) 등은 서구의 과학기술을 도입하기 위한 자체 필요성에 의해 서구 용어를 한자로 번역한 것이다.

서구 문물의 유입에 따른 한자 신조어의 탄생은 학술 용어나 종교 용어에만 그치지 않았다. 일본과 중국은 학문뿐 아니라 법률·종교·재판·산업·군대·건축·미술·교통·음악, 나아가 음식이나 풍속에 이르기까지 서구 문물을 모방하고 도입한 모든 분야의 새 단어를 한자로 만들어야 했다. 가령 악수(握手, handshaking)나 경례(敬禮, salute)와 같은 서구식 생활풍속이 동아시아에 도입됐고, 이에 따라 새로운 번역 조어가 필요했다.

현재 한·중·일 등 동아시아에서 사용되는 대부분의 한자 학술 단어는, 동아시아 근대화를 선도한 일본이 제작한 것인데, 근대화 이전의 한문 고전 전적(典籍)과 다른 새로운 의미와 형식을 가졌다. 한자로 된 단어의 요소와 구성이 같다 해도, 근대 이후와 동아시아 고전의 학술적 의미는 질적인 차이를 내포하고 있는 것이다.

‘英語 國語化論’ ‘人種 白色化論’

서구 문물에 맞닥뜨린 봉건 일본은 자국의 무력한 후진성을 새삼 깨달았을 뿐 아니라 동아시아 문화허무주의(文化虛無主義) 내지는 일본민족허무주의(日本民族虛無主義)에 빠졌다. 그 결과 메이지, 쇼와(昭和) 초기의 근대화 폭풍 시기에는, 뒤떨어진 일본이 서양을 따라잡기 위해 동아시아의 표의문자(表意文字)인 한자를 폐지하고 서구의 알파벳에 가까운 표음문자인 가나만을 사용하자든가, 아예 한자와 가나를 모두 폐지하고 서구의 알파벳을 사용하자든가, 문자뿐 아니라 일본어 자체를 폐지하고 서구의 영어나 프랑스어를 국어로 삼자는 주장까지 대두했다. 심지어 일본인은 서구인에 비해 체격이나 지능이 인종적으로 열등하므로, 서구인과의 결혼을 통해 생물학적인 인종 개량(백색 인종화)을 하지 않으면 희망이 없다는 주장이 나올 정도였다.

메이지 시대 일본의 어문 개혁은 두 가지 형태로 전개됐는데, 한 가지는 일본어를 폐지하고 영어를 국어로 사용하자는 것이었고, 다른 한 가지는 일본어는 그대로 사용하되 한자를 폐지하고 표음문자를 사용하자는 것이었다. 표음문자 사용에 대해서는 영어의 알파벳을 채용하자는 주장과, 가나를 전용(專用)하자는 주장이 대립했다. 전자가 ‘로마자파’이고, 후자가 ‘가나파’다. 로마자파는 메이지17년(1884) 로마자회를 결성했는데 회원은 약 2만명에 이르렀고, 가나파 또한 황족을 총재로 하는 단체를 만들어 자기네의 주장을 펴 나갔다.

당시 도쿄제국대학 총장 도야마 마사카즈(外山正一)는 두 협회에 모두 가입하면서 “우리의 적은 한자다. 그 한자가 아직 타도되지 않았는데, 타도된 후의 천하는 우리 것이라고 서로 싸우는 것은 한심한 짓이다. 그러므로 나는 양쪽에 모두 가입해 먼저 한자를 폐지하라고 설득해야겠다”고 했다. 당시 일본 개화 지식인들 사이에서 한자 폐지 열기가 얼마나 높았는지를 보여주는 삽화다.

일본의 경축 환호성 ‘반자이(バンザイ, 만세)’를 제작한 인물이 바로 도야마 마사카즈다. 일본에서 ‘반자이’를 처음 외친 것은 메이지 22년(1889) 대일본제국헌법 발포식에서였는데, 이는 서구의 ‘Long live the King’을 모방한 것이다. 한자 ‘萬歲’의 일본식 발음은 고온으로 ‘ばんぜい(반제이)’, 센온으로는 ‘まんざい(만자이)’였는데, 둘 다 어감이 좋지 않다고 보고 센온과 고온을 배합해 반자이로 만들었다.

영어를 국어로 하자고 주장한 대표적 인물은 모리 아리노리(森有禮)로, 그는 이토 히로부미(伊藤博文) 내각의 문부대신이었다. 모리는 메이지 3년(1870) ‘Education in Japan(日本の敎育)’을 영어로 저술한 후 일본어로 번역했는데, 여기서 “일본은 서구어 중 어느 하나를 국어로 채용하지 않으면 장차 세계 선진국과 보조를 함께해 전진할 수 없을 것”이라 했다.

모리는 일본어 개혁론과 더불어 일본인 개조론도 주장했는데, “일본 청년들이 미국에 가서 미국 여성들과 결혼한 후 일본으로 돌아와 체력과 지력이 우수한 백색 혼혈 자식을 낳아 그를 바탕으로 일본인을 인종적으로 개량해야 한다”는 게 그 요지다.

그는 청년기에 서구에 유학해 그 실정을 잘 안다고 자부했는데, 자부심이 곡해돼, 일본인은 체력과 지능은 물론이고 언어, 문화 등 모든 면에서 서구인에 비해 열등하다는 오판(誤判)을 내리게 된 것이었다. 이것이 오판이었음은 그후 일본인의 인종적 소질이 미국인에 조금도 뒤떨어지지 않음이 증명됨으로써 밝혀졌다. 모리뿐만 아니라 와세다(早稻田) 대학 총장을 거쳐 문부대신을 지낸 다카다 사나에(高田早苗)도 영어를 국어로 하자고 주장했다.

이런 분위기에 이끌려 일본 정부도 메이지 35년(1902) 국어조사위원회(國語調査委員會)를 발족시켜 의견을 수렴했다. 그 결과 영어나 프랑스어를 국어로 하는 문제는 논의에서 제외됐고, 다만 “문자는 표음문자를 채용하기로 하며, 가나와 로마자 중에서 어느 것을 채용하느냐 하는 것은, 두 문자의 장점과 단점을 연구해 결정하기로 한다”는 결론을 내렸다.

이런 과격한 주장이 난무하는 가운데에도 일본 대중은 영어를 비롯한 서구어를 일본인의 일상 생활언어로 변화시키지는 않았다. 또 일본어 단어의 비한자화와 고유어화, 또는 서구어화가 추진된 것도 아니었다. 오히려 서구어를 한자 단어로 번역함으로써, 한자로 된 신조어가 폭우같이 쏟아져 나왔을 뿐이다. 이것은 자연스러운 과정이었다.

요미우리 “한자를 폐지하라!”

압도적 다수의 일본 대중은 일부 지식인의 돌출 주장처럼 조상이 물려준 일본어를 버리고 영어나 프랑스어를 일상 언어로 쓸 생각이 전혀 없었다. 또한 어휘력이 부족한 일본 고유어만으로는 도저히 서구의 전문 용어를 번역할 수 없었기 때문에, 이를 보완하기 위해 엄청난 양의 번역용 신조어를 한자로 창출했다. 이때 조어력이 있는 한자를 이용해야 낯선 서구의 개념과 과학기술에 관한 전문용어를 번역할 수 있었다.

제2차 세계대전에서 일본이 미국에 패하자 일본에서는 메이지 유신 때처럼 서구에 대한 열등의식과 일본 문화의 뿌리인 동아시아 문화에 대한 자모감(自侮感)·자괴심이 분수처럼 솟아올랐고, 그 연장선상에서 또 한 차례 한자 폐지, 가나 전용, 영어의 국어화 논의가 맹렬한 기세로 재생됐다.

이때 일본에서 한자 폐지 운동의 선봉에 선 세력은 혁신계였다. 예를 들어 현재 일본 보수파를 대변하는 ‘요미우리(讀賣)신문’은, 당시 혁신 노선에 입각해 한자 폐지의 필봉을 휘둘렀다. 쇼와 20년(1945) 11월12일자 요미우리신문(당시 명칭은 ‘요미우리 호치(讀賣報知)’)은 ‘한자를 폐지하라’는 제하의 사설에서 “한자를 폐지할 때, 우리들의 뇌수 안에 있는 봉건 의식이 소탕되며, 미국식 능률도 비로소 따라잡을 수 있다. 문화 국가의 건설도 민주정치의 확립도 한자의 폐지와 간단한 표음문자(알파벳)의 채용에 기초한 국민의 지적 수준 앙양에 의해 촉진되지 않으면 안된다”고 주장했다.

또한 당시 일본의 대표적인 문인으로 일본 문단을 이끌던 시가 나오야(志賀直哉)는 월간지 ‘가이조(改造)’ 1946년 4월호에서 “모리 아리노리가 주장했던 것같이 영어를 일본 국어로 삼았다면, 일본의 문화는 지금보다 훨씬 발전해 있을 것이다. 그와 동시에 이번의 전쟁도 일어나지 않았을 것이다. 그래서 나는 이번 패전을 기회로 삼아 세계에서 가장 훌륭한 언어, 가장 아름다운 언어를 가려내 그것을 그대로 일본 국어로 삼으면 어떨까 하고 생각했다. 그 언어는 바로 프랑스어가 아니겠는가. 60년 전 모리 아리노리가 생각했던 바를 지금이야말로 실행할 때가 아니겠는가. 모리 아리노리의 시대에는 미처 실행할 수 없었지만 지금이야말로 실행할 수 있는 일이다”고 했다.

일본이 패전한 후 일본을 통치하던 절대권력인 미군정 당국도 ‘한자 폐지, 알파벳 전용’이나 최소한 ‘한자 폐지, 가나 전용’이라도 점령 통치 권력의 문자정책으로 강행하려고 했다. 미국이 일본의 한자 사용을 폐지하려 한 내밀(內密)한 이유는, 일본의 대외 공격적이고 정신주의적이며 군국주의적인 국가 이데올로기의 원천(源泉)이 한문으로 기록된 일본 고전에 있다고 봤기 때문이다. 일본 무사도의 이데올로기적 원점인 하가쿠레(葉隱)가 한문인 것을 봐도 이 관점이 허황된 것만은 아님을 알 수 있다.

한자 폐지에 맞선 ‘가나 불완전론’

McDonalds를 가타가나로 표기한 간판.

그때 미국과 보조를 맞춰 일본의 한자폐지 운동의 선두에 나선 인물이 가나 모지카이(カナモジカイ, 가나문자회)의 마쓰사카 다다노리(松坂忠則) 이사장인데, 그는 궁극적으로 일본어에서 한자를 완전히 폐지할 것을 주장했다. 한자 폐지 운동의 현장 지휘자였던 그는 42세의 고등소학교 중퇴생으로, 젊을 때 한자를 몰라 수모를 당한 일이 있었다. 고등소학교란 제2차 세계대전 전 일본에서 중학교를 가지 못한 소학교 졸업생을 국가가 보조해 저렴한 학비로 2년간 더 공부할 수 있도록 한 과정을 지칭했다. 천재 루소나 위대한 링컨도 고등소학교는커녕 소학교도 졸업하지 못했으므로, 마쓰사카가 고등소학교 중퇴생이라는 것은 아무런 문제가 될 것이 없다. 그러나 젊을 때 한자를 몰라 수모를 당했다면 한자를 배워 그 무식을 극복했어야 하는데, 오히려 이에 앙심을 품고 한자 폐지 운동으로 줄달음쳤다는 것은 그가 미흡했다 할 수 있다.

그러나 마쓰사카 등의 책동에도 불구하고, 한자를 잃어버림으로써 민족의 전통과 단절되는 것을 두려워한 지식 지도층은, 당시의 절대 권력 미국과 맞서 한자를 지키기 위해 ‘가나 불완전론’을 전술적으로 전개하면서 한자를 지켰다.

가나 불완전론이란 일본 가나는 불완전한 문자이기 때문에, 한자와 함께 써야 의미가 통하는 문장을 구성할 수 있으며, 만일 한자를 폐지하고 가나를 전용한다면 일본어의 표기 자체가 불가능하다는 주장이었다. 일본어와 일본어 문장 및 가나에 정통하지 않은 점령군 당국은 이 가나 불완전론을 그럴 듯한 이론으로 인정했다. 그러나 이 주장은 전술적인 것으로 전혀 사실이 아니었다. 실은, 가나는 일본어 표음과 표기에 있어 알파벳이 영어를 표기하는 것만큼 기능이 우수한 문자다.

안팎의 강력한 한자 폐지 압력에도 불구하고, 일본 지식 지도층의 한자 지키기 노력이 성과를 거둔 결과, 쇼와 21년(1946) 11월6일 한자 폐지를 극복하고 한자 제한을 실행해, 내각 고시(告示) 제32호, 내각 총리대신 요시다 시게루(吉田茂) 명의로 당용한자표(當用漢字表) 1850자가 발표됐다. ‘당용’이란 완전한 한자 폐지를 궁극 목적으로 하고, 그에 이를 때까지 ‘당분간 사용한다’는 뜻으로, 한자 즉각 완전 폐지 세력의 입을 막기 위한 명분이었다.

한자도 이미 일본어

당용한자는 상용하는 한자의 수를 제한했을 뿐만 아니라, 많은 한자의 자획을 줄였다. 이를 당용한자 신자체라고 불렀다. 간소해진 한자는 대부분 종래 일본인들이 편지나 장부 등에 필기체로 사용함으로써, 이미 일상생활에서 관습적으로 쓰이던 것이다. 예를 들어 ‘體’를 ‘?’로 간소화한다든지, ‘醫’를 ‘픫’로 변형시킨 것이다. ? 나 픫는 이미 오래 전부터 일본인들이 사적인 편지나 일기, 상점의 장부 등에서 사용해오던 간소체였다. 이와 같이 당용한자를 공포함과 동시에, 내각고시 제33호로 한자와 혼용하는 가나의 사용 방법을 합리화한 ‘현대가나용법’도 공포했다.

당용한자가 1850자로 제한되어 공포되자 일본 지식인들은 한자의 제한 자체를 맹렬히 반대했다. 그 결과 일본어의 전면적인 표음문자화는 중단됐고, 나아가 당용한자라는 임시성, 과도성을 나타내는 명칭도 상용한자라는 영구성, 제도성을 나타내는 표현으로 바뀌었다. 또 상용한자의 글자수도 1945자로 늘었다. 이 1945라는 숫자가 일본의 패전 연도를 표시함으로써, 미국에 패한 일본의 와신상담(臥薪嘗膽)을 암암리에 결의한 상징이라는 속설도 있으나, 그 진위(眞僞)는 밝혀지지 않았다.

이로써 일본의 한자 개혁은 전면적인 표음문자화의 길에서 벗어나 상용한자를 정비하는 선에서 정리됐다. 현재에도 일본 한자 폐지의 주도세력이던 가나문자회라든지, ‘로마자회(ロマ字會)’와 같은 한자 폐지 운동집단이 남아 있다. 그러나 이미 사회적인 영향력을 잃은 지 오래다.

眞名과 假名

이들의 사회적인 영향력이 결정적으로 몰락한 계기는 이들이 주도한 ‘한자 지명 바꾸기 운동’이었다. 이들은 “더 쉽고, 더 간결하고, 더 합리적인 지명을!”이라는 슬로건 아래 한자 지명 바꾸기 운동을 전국적으로 벌였는데, 이로 인해 일본 내 수천개의 한자 지명이 가나식으로 바뀌었다. 그런데 막상 지명 변경을 공포하고 실행에 들어가자, 당지의 주민으로부터 “유서 깊은 우리 지명을 천박하고 우습게 만들어버렸다”는 원망이 터져나왔다. 마침내 지명변경 운동은 폭거에 가까운 반대여론에 부딪혀 중단됐다. 지명 바꾸기와 그 실패를 계기로 한자 폐지 운동은 일본 대중의 심판을 받게 됐고, 일본에서 실질적 존재감을 상실했다.

한자 폐지 운동을 극복하고 한자 상용을 결정했으나, 민족의 주체성을 지키는데 있어서 누구에게도 뒤떨어지지 않는 일본은, 지금도 한자를 ‘마나(眞名, 진짜 문자, 문자다운 문자)’라고 하며, 가나를 ‘가나(假名, 가짜문자, 혹은 임시로 쓰는 문자)’라고 부른다. 고대·중세에는 일본인들이 한자를 가나보다 존귀한 글자로 우러러보았기 때문에, 한자를 마나라고 했거니와, 지금도 여전히 한자를 마나로 부르는 이유는, 한자가 이미 일본의 국자(國字)가 됐고, 또한 일본의 유구한 전통이 한자로 된 한문 속에 있기 때문이다.

한자 폐지 반대 운동의 선두주자로 그 견해를 관철한 신무라 데(新村手) 교수는 “국어나 국자를 음식물이나 옷 같은 물질적인 것과 같이 생각해서는 안 된다. 어디까지나 전통을 존중해 천고의 옛적부터 만세의 훗날까지 이 전통의 근간을 손상시해서는 안 된다. 다소의 불편, 아니 다소가 아니라 적지 않은 불편이 있더라도 참고 나가면서 이 전통을 지켜야 한다”고 주장했다.

|

이와 같이 한자 폐지를 반대한 신무라 데는, 그러나 한자에 대한 우상숭배론자나 중화사대주의자는 아니었다. 그는 일본인 스스로 만든 문자인 가나가 마나에 대한 가짜란 의미를 내포하니, 가나라는 멸칭(蔑稱)을 국자라는 존칭으로 고쳐, 일본인 스스로 만든 가나가 일본의 진정한 국자임을 분명히 하자고 학계에 제의했다. 그러나 일본의 학계에서는 “한자도 이미 일본 국자에 포함됐는데, 가나만을 특별히 국자라고 하는 것은 우스운 짓이며 옳지 않다”는 주장에 밀려 받아들여지지 않았다. 콤플렉스 없는 과학적 결론이라고 하겠다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[르포] “농사짓다 다치면 예천 찍고, 안동 돌고, 대구 간다”…경북 의료수난史](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0a/a7/69450aa70243a0a0a0a.jpg)

![[특집] 희망으로 채운 여정, 사랑으로 이어진 발자취](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0b/21/69450b211cfca0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)