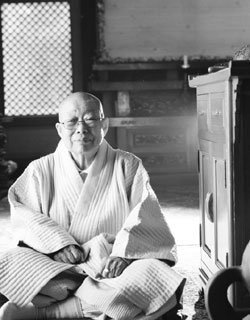

- 대전 보문산 자락에 비구니들이 모여 사는 암자가 있다. 바로 복전암이다. 일간두옥에서 시작해 비구니 30명이 상주하는 대전 최고의 암자로 성장하기까지엔 이곳 주지인 대자 경순스님의 공이 크다. 6세 때 출가한 스님은 비구니계의 큰 스승이기도 하다.

복전암은 원래 작은 암자 형태였다. 그러던 것이 지금은 30여 명의 비구니가 상주하는 대전 최고의 암자로 성장했다. 매달 정기적으로 기도하러 드나드는 신도만도 1000명이 넘는다고 한다. 비구니들만 기거하는 암자로는 규모 면에서 전국에서 손꼽힐 정도다. 25세에 이곳 주지로 온 이후 경순스님은 복전암을 키우는 데 평생을 바쳤다고 한다.

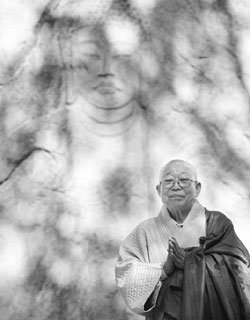

스님은 복전암을 이야기하기 위해서는 먼저 보문산 동편에 있는 마애여래불상(이하 마애불) 이야기를 해야 한다고 했다. 마애불 아래에는 오래전부터 신묘사(神妙寺)라는 절이 있었다고 한다.

전설에 따르면, 어느 날 마애불 정상에 있던 큰 바위가 굴러 떨어져 절이 훼파되었다. 이를 보고 당시 풍수지리에 능한 학조대사(조선 세조 때부터 중종 때에 걸쳐 활약한 승려이자 국사)가 좀더 아래쪽에 터를 잡아 훼파된 절에 있던 관음불상을 옮겨와 새로 암자를 짓게 했다. 이 절이 지금의 복전암이다. 경순스님이 6·25전쟁 때 이 암자의 주지가 되면서 암자 이름을 신묘암에서 복전암으로 바꾸었다고 한다.

학조대사는 또한 신묘사의 관음불상과 함께 마애불을 모시게 했다. 이후 마애불은 복전암의 주불인 관음불상과 함께 섬겨지면서, 많은 사람이 찾아와 기도를 드리는 곳이 되었다. 또한 많은 사람이 영험을 보았다고 전해진다. 마애불은 지난 1990년 대전광역시 유형문화재 제19호로 지정돼 보호되고 있다.

복전암이 현재의 터전을 잡기까지 우여곡절이 많았다. 박정희 대통령 시절에는 이곳이 무허가라는 이유로 스님이 지명수배되기도 했다고 한다. 얼마간 숨어 다니다 자수를 했고, 다행히 무허가가 아님이 판명되어 풀려날 수 있었다는 것. 스님은 이런 어려움을 이겨낼 수 있었던 것은 오로지 기도 덕분이었다고 말한다.

“1989년 천일기도 회향식이 있는 날, 큰 비가 온다는 예보가 있었어요. 걱정이 돼 잠을 이룰 수 없어 새벽 1시에 목욕재계하고 기도를 올리기 시작했습니다. 목탁을 잡고 부처님께 기도하다가, 또 목탁을 내려놓고 부처님께 사정하기를 수없이 반복했죠. 그렇게 날이 새고 아침 7시가 되자 거짓말처럼 비가 뚝 그치고 햇빛까지 비추는 거예요. 그런데 회향식을 무사히 끝낸 후 깜짝 놀랄 소식을 들었어요. 대전 중앙시장이 모두 물바다가 되는 등 온통 물난리가 났는데, 복전암 근처에만 비가 오지 않았다는 거예요. 일반인이 들으면 우연이라고, 거짓말이라고들 하겠지만 우리는 부처님께서 이적을 보여주신 것이라고 믿습니다.”

그 믿음으로 키워낸 복전암은 1989년 대전광역시의 전통사찰로 지정받았다.

보문사 강원 1회 졸업생

“네 살 때 아버지가 돌아가시고 어머니 혼자 어렵게 4남매(위로 오빠와 언니, 아래로 여동생)를 키우셨어요. 불교신자인 어머니는 크고 작은 일들을 스님들과 의논했는데, 어느 날 스님께서 아이를 출가시키라는 조언을 하셨죠. 그렇게 해서 여섯 살 때 두 살 아래 여동생과 함께 고향 보은에 있는 법주사의 말사인 여적암에서 삭발을 했어요.”

여적암에서 2km쯤 내려가면 대여섯 가구가 모여 사는 작은 동네가 있었다고 한다. 동네에서 닭 우는 소리, 개 짖는 소리, 소 울음소리가 들려왔는데, 그 소리를 들을 때면 ‘고향집에도 있었는데…’ 하는 생각에 집 생각이 더욱 간절했다고 한다. 그러면 해우소(解憂所)에 숨어 어머니와 올라왔던 오솔길을 내려다보며 한없이 울었다고 한다.

그리움은 병이 되었다. 그가 앓아눕자 걱정이 된 여적암의 스님이 의원을 모셔왔다. 맥을 짚어보던 의원이 그의 귀에 대고 “원이 무엇이냐”고 묻더란다. 그가 “집에 가고 싶다”고 대답하자, 의원이 스님들에게 그를 집에 보내주라고 했다고 한다. 그러지 않으면 큰일 나겠다고. 여적암 스님은 하는 수 없이 집에 연락해 그를 데려가라고 했다. 한달음에 달려온 그의 어머니는 어린 그를 끌어안고 한참동안 눈물을 흘렸다고 그는 회상한다.

“어머니와 함께 집으로 가 겨울을 지냈어요. 그리고 진달래가 봉오리를 터뜨릴 무렵 저를 데리러 스님이 오셨죠. 그런데 저는 다시 여적암으로 가지 않고, 서울 가는 기차를 타기 위해 스님과 어머니와 함께 보은에서 대전까지 걸어갔어요. 기차를 타려는데, 어머니는 화장실에 간다고 하시고 가버리셨죠. 스님하고 천안까지 가면서 내내 울었어요. 어머니하고 손을 놓고 헤어진 대전이 평생 가슴에서 잊히지 않았죠. 그런데 지금 그 대전에서 살고 있고, 이제는 저의 또 하나의 고향이 되었죠.”

스님을 따라 서울로 올라간 그는 돈암동 신흥사의 적조암으로 갔다. 적조암의 노스님은 한일강제합방이 된 후 자결한 영의정 이종근 대감의 부인이었다고 한다. 노스님은 그를 관철동 화광초등학교에 보내주셨고, 그가 졸업하고 얼마 있지 않아 돌아가셨다고 한다. 이후 그는 성북동 청룡암으로 옮겨졌고, 그곳에서 7년을 살았다. 그리고 열아홉 살 때 신설동 탑골승방인 보문사로 갔다. 보문사로 간 이유는, 그곳에 최초의 강원(비구니 전문학원)이 있었기 때문이다. 그는 강원의 제1회 졸업생이다.

강원 시절, 그는 공부를 하기 위해 오대산 지장암에서 머문 적이 있다. 그때 상원사의 한암스님께 화두를 타러 도반(道伴) 스님들과 함께 상원사까지 수km를 걸어간 적이 있다. 그런데 입승(立繩)스님이 “비구니들이 어디를 펄럭거리며 다니느냐. 근처에는 얼씬대지도 말라”면서 그와 도반 스님들을 내쫓았다고 한다. 남녀 스님이 함께 공부하지 않는 것은 불가의 엄격한 원칙이었다.

“그때 마침 점심 공양 시간이라 배가 몹시 고팠는데, 물 한 모금 못 얻어 마시고 돌아서야 했어요. 돌아서는데 발이 부르터서 걷기가 힘들었죠. 서운한 감정이 일기도 했지만, 뭐 어쩌겠어요. 사실, 우리 불가는 속세보다도 더 남녀차별이 심해요(웃음). 그런데 그날 밤 사건이 일어났어요. 상원사 비구 스님 40명이 몰려와 우리 비구니 스님들을 보려고 울타리에 매달렸다가 담이 무너진 거예요. 그 바람에 장독이 다 깨졌죠. 다음날 아침 어른 스님들은 ‘젊은 스님들 데리고 있다가 큰일 나겠다’며 우리 비구니 스님들 등을 떠밀었어요. 그렇게 내쫓기듯 지장암을 떠나 서울로 올라와야 했죠.”

마애여래불상 앞에서 불공을 드리는 비구니 스님들.

강원 졸업식 날 6·25전쟁이 발발했다. 1·4후퇴 때 어머니가 계신 대구로 피난을 가, 대구 정혜사에서 17명의 도반 스님과 함께 지냈다고 한다. 그러던 중 예산 수덕사 견성암에 있는 동생이 병을 앓고 있다는 소식을 들었다. 약국을 하는 오빠가 약을 한아름 싸줘서 짊어지고 수덕사로 갔지만, 동생은 사흘 전에 이미 입적(入寂)한 상태였다. 그때 동생 나이 23세였다. 그 이야기를 전해 들은 그는 화장터에 가서 밤새 울었다고 한다.

그 즈음, 그는 평생의 스승이라 여기던 고봉스님으로부터 편지 한 통을 받았다. 절을 구했지만 건강이 악화돼 치료를 받아야 하니, 와서 주지를 맡아달라는 내용이었다. 고봉스님이 그를 믿고 맡긴 절이 지금의 복전암이다. 그렇게 해서 그는 25세에 복전암 주지가 되었다.

“당시 민심이 흉흉했어요. 전쟁 상황임을 감안한다 해도 텃세가 무척 심했고, 거지와 건달패를 비롯해 일부 상이용사의 횡포까지 더해져 비구니 스님들이 생활하기가 어려웠죠. 그래도 부처님께 의지해 겨우겨우 탁발을 하고 배급을 받아 살아갔어요. 우리 스님들은 불이나 때고 쌀만 있으면 되잖아요. 다른 욕심이 뭐가 있겠어요. 그러니 어렵지만 그런 대로 살아갈 수 있었죠. 그러던 중 고봉스님이 비구니 스님 16명을 데리고 복전암으로 돌아와 식구가 30여 명으로 늘어났어요.”

이후 수많은 비구니가 복전암을 거쳐 갔다고 한다. 그의 상좌스님만 80명 가까이 되는데, 비구니계에서는 드문 경우다.

1975년부터 25년간 전국 비구니회 부회장직을 역임한 바 있는 스님은 복전암 스님이 아니더라도 비구니 스님들은 모두 한 식구라고 생각한다. 한번은 생면부지의 스님이 탁발을 나갔다가 교통사고로 목숨을 잃었다는 소식을 들었다. 그런데 신분을 알 수 없어서 그냥 화장한다는 이야기를 듣고, 물어물어 시신이 안치되어 있는 병원 영안실을 찾아갔다. 거기서 시체들을 일일이 다 확인해 스님의 시신을 찾아낸 후, 각고의 노력 끝에 신분을 밝혀내 가족을 찾아주었다. 얼마나 고생을 했던지 이후 사흘 동안 심하게 앓았다.

“저는 비구니 스님의 죽음이 헛되지 않게 해주고 싶었을 뿐이에요. 그래서 임자 없는 시신으로 그냥 두지 않고 어떻게 해서든 신분을 알아서 가족을 찾아주려고 노력했던 거지요. 스님은 스님네들이 서로 아끼고 위해줘야 합니다. 스님들이 양로원에 가는 모습을 보면 가슴이 아파요. 제가 60대만 같아도 스님들을 위한 양로원을 하나 지어 운영해보겠는데, 지금 내 나이 여든이 넘었으니 그저 안타까울 뿐입니다.”

그는 “우리 비구니 스님들도 머리 볶고 화장하면 다들 예쁠 텐데, 머리 깎고 들어온 것은 모두 마음을 찾기 위한 것”이라고 말한다.

성북동 청룡암에 기거할 적에, 20명 정도의 대중이 함께 살았다고 한다. 그런데 그가 초등학교만 나왔다는 이유로 대중의 외면을 받았다. 그가 먹지 않은 것도 먹었다 하고, 그가 깨지 않은 그릇도 깼다 하는 등 억울한 일이 종종 벌어졌다는 것.

그러잖아도 내내 살아왔던 적조암을 떠나온 것이 힘들었던 그는 혼자 서러움을 많이 느꼈다. 하루는 그 서러움에 못 이겨 큰스님께 “남의 마음속을 알고 싶다”고 말하자 큰스님이 “하루에 10만 독씩 ‘옴마니반메훔’을 10년 동안 부르면 된다”고 하셨다.

그 뒤 그는 매일같이 ‘옴마니반메홈’을 외우기 시작했다. 그렇게 7년을 보낸 후, 그는 평생의 스승이라 할 만한 고봉스님을 만나 ‘진정 남의 마음속을 알고 싶다면 먼저 자신의 마음을 알아야 한다’는 깨달음을 얻었다고 한다. 그리고 그것을 위해서는 무엇보다 참선을 해야 한다는 것도 알았다. 그는 자신에게 깨달음을 준 고봉스님의 법문을 평생 가슴에 새기고 참선을 하며 살아가고 있다.

“차신불향금생도(此身不向今生度) 갱대하생도차신(更待何生度此身). 마음의 심월은 어디서 오는 것도 아니고 누가 주는 것도 아니다. 원래 있는 것이다. 칠팔월 장마에 운무가 잠시 흩어진 사이 보이는 빛이 여우빛이다. 그것이 심월인데 심월은 없어지는 것도 아니다. 그것이 여래의 빛이다. 개는 하늘의 달을 보라, 해를 보라. 해도 아래의 먹을 것을 찾는다. 삼척동자는 아버지가 달달 하면 손가락 끝의 달을 본다. 꼭꼭 숨어 있는 여래를 찾아라. 그것이 극락이고 도솔천이다. 반복적인 생활이 원칙이라 하더라도 인신난득(人身難得) 불법난봉(佛法難逢)이라 했다. 너의 마음을 찾아라.”

언젠가 스님은 교도소에 법문을 간 적이 있다. 그때 죄수들에게 ‘내 마음을 알면 세상을 알게 된다’는 이 같은 가르침을 주었다.

“저는 큰 형무소에서 왔고, 여러분은 작은 형무소에서 살고 있습니다. 간수들을 채근하는 법사라고 생각하십시오. 지금도 늦지 않았습니다. 조용한 시간에 꼿꼿이 앉아 내 마음이 어디에 있는지 찾으십시오. 우리가 알지 못하는 칠흑통에 갇힌 마음을 발견하고, 바늘구멍을 통해서 광채를 본다면 문이 열립니다.”

인터뷰 말미에 그에게 물었다. “스님은 스님의 마음을 찾으셨습니까?” 그가 대답했다. “‘아가, 나는 니 아빠다’ 하면 아기는 알아들었을까요, 못 알아들었을까요. 모르죠. 아는지 모르는지 아무도 모릅니다.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)