- 1870년 8월5일 연암은 나흘 뒤 열하에서 열리는 건륭의 고희연에 참석하라는 통보를 받는다. 행사에 참가하기 위해 닷새 동안 밤낮없이 500리를 이동하는 강행군을 한다. 힘겹게 강을 건너면 더 큰 강이 떡 버티고 있는 험난한 여정. 북경에서 열하까지 이동하면서 겪은 감상을 기록한 열하일기 다섯째 장 ‘막북행정록’에는 연암의 인간적인 면모가 고스란히 담겨 있다. 필자는 2004년 12월과 2007년 5월, 그리고 2007년 8월 세 차례에 걸쳐 연암이 간 길을 되밟았다.

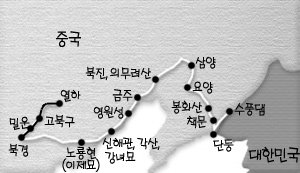

허세욱 교수가 뒤쫓는 연암의 연행도.

새로운 세상, 새로운 삶에 사로잡혀 붕붕 떠다닌 지 닷새째, 그는 또 다른 충격으로 한동안 파멸할 수밖에 없었다. 북경 거리를 구경 나갔다 술 몇 잔 걸치고 꼬꾸라져 잠든 8월4일, 정사(正使)의 마두(馬頭)인 시대로부터 내일 새벽이면 열하로 먼 길을 떠나야 한다는 청나라 예부의 급보를 받은 것이다. 그로부터 다시 밤낮 나흘 동안 북경에서 열하까지 224km를 불가의 ‘404병(病)’ ‘81난(難)’과 같은 고행을 하는 심정으로 뛰었다. 그보다 더 큰 아픔은 경축 사절의 인원 제한으로 수족과 다름없던 장복이를 북경에 떨어뜨린 것이었다.

열하로 가는 북녘땅 500리

‘열하일기’의 다섯째 장(章)인 ‘막북행정록(漠北行程錄)’은 8월5일부터 8월9일 아침까지 북경 이북의 변강을 고행한 기록으로, 정신적·육체적인 고난과 아픔으로 얼룩진 ‘열하장정(熱河長征)’의 마지막 레이스를 담고 있다.

사실 1780년 청나라 고종 고희 경축 사절의 여정은 출발부터 고행이었다. 여름 장마가 시작되는 유월에 도강해 건륭의 생일이라는 사실 외에 경축식이 열리는 시기, 장소 등 정확한 의전 지시가 일절 없었다.

7월2일 통원보에서 장마에 갇힌 지 사흘째, 부사가 문짝과 수레로 뗏목을 만들어 건널 것을 제안할 만큼 상황이 좋지 않았다. 다시 나흘 뒤, 결국 하인 30여 명이 맨몸으로 가마를 메고 세찬 물살을 간신히 건너는 모험을 벌였다. 북경에 입성하던 8월1일, 맨 처음 사절의 표자문을 청나라 예부에 제출한 뒤 나흘을 기다린 것도 정확한 의전 지시를 촉구하기 위함이었다.

8월4일 밤, 정사의 초조는 극에 달했는지 꿈결에 열하 길을 떠났노라고 연암에게 하소연할 정도였다. 그 조울증은 연암에게도 전염된 모양이다. 연암의 꿈결에도 별안간 벽돌 밟는 발자국 소리가 마치 담이 허물어지고 집이 무너지듯 요란스럽게 압박하더라는 것이다.

과연 8월9일 아침까지라는 도착 시기와 사람 74명에 말 55필로 사절의 규모를 제한하라는 요구사항을 통보받았다. 우리 사절은 100시간 내로 산 설고 물 선 500리 남짓 길, 그것도 큰물 큰바람이 개지 않은 북녘 땅을 어여차어여차 가야만 했다.

그해 5월25일 한양을 떠날 때부터 건륭의 고희연을 열하에서 주최하지 않을까 짐짓 예견했지만 그들은 얼른 속내를 보이지 않았다. 한참 지나서야 당시 청나라를 가장 위협했던 양대 변강인 티베트와 몽골, 그중 티베트의 6세(世) 활불이던 얼더니(額爾德尼)의 건륭 경축 사절이 전용할 수 있도록 1년 동안 수미복수(須彌福壽)의 사원을 신축해 건륭의 생일을 맞은 것으로 보아 경축 시기는 짐짓 예정된 것이었다.

연암에게 열하는 아직 낯설었을지 모른다. 강희 42년(1703)에 착공해 건륭 57년(1792)에 완공했으니, 연암이 갔을 때만 해도 피서산장과 궁궐·사원 등 세 곳의 마무리를 서둘렀을 것이다.

열하는 무수한 얼굴을 하고 있었다. 청이 천하를 통일하면서 열하로 이름 지었고, 옹정은 승덕주(承德州)로, 건륭은 승덕부(承德俯)로 승격시켰다. 정치·문화상 지명인 열하와 행정상 지명인 승덕은 오늘에도 함께 쓰인다.

열하의 궁전과 피서 원림(園林)은 통틀어 ‘피서산장’ ‘열하행궁(熱河行宮)’, 또는 ‘승덕리궁(承德離宮)’ 또는 ‘하도(夏都)’ ‘새외경도(塞外京都)’로도 불린다. 열하의 정문에는 1708년 강희가 쓴 ‘避暑山莊’이란 편액이 붙어 있다. ‘더위를 피하는 산장’이라는 소박한 뜻이다. 강희 때부터 매여름 피서와 정무·외교·종교·문화·국방 등의 중요 국사를 집무하던 행궁이요 이궁이었다. 그럼에도 그 표면에는 피서라는 간판을 달고 능청을 떨고 있다. 하긴 궁전의 건축이나 수식에 있어 채색이나 기교를 부리지 않는 것으로 그 품격이 드러났고, 그보다 당시 북경 교외에 삼산오원(三山五園 : 万壽山, 香山, 玉泉山, 暢春園, 圓明園, 靜宜園, 靜明園, 淸·#54582;園) 등 대규모의 황가 원림을 건설했는데, 그 건설 바람이 북경 500리 밖의 막북까지 뻗었던 것으로 보인다.

수원고변(綏遠固邊)의 피서산장

그렇다면 ‘피서산장’을 내건 약 170만 평 뜨락에는 강희와 건륭이 각각 선정한 36경(景)이 산재해 있는데 그것들은 변방 민족의 견제와 변방 군을 막기 위한 것이었다. 피서산장의 숨은 목적은 바로 ‘수원고변(綏遠固邊)’, 곧 먼 곳을 회유하고 변방을 안정시키는 행정이었다. 정치·국방말고도 건륭 때 편찬한 3457종의 ‘사고전서(四庫全書)’가 피서산장의 문진각(文津閣)에서 완성돼 그곳에 수장됐다.

연암은 그걸 간파했다. ‘막북행정록’ 도입 부분에서 그는 ‘열하가 몽골의 목구멍을 막고, 천자가 북녘 오랑캐의 남하를 막는 요새’라고 했다. 어쩌면 연암이 열하에 발을 디디던 1780년 전후가 열하의 정치적 시운의 전성기였을지 모른다. 건륭이 매년 열하에서 4~5개월을 보낼 정도이니 열하는 명실상부 제2의 수도였다.

그러나 열하의 지기(地氣) 또한 100년을 넘지 못했다. 그 역사(1703~2007)의 성쇠가 역력했다. 최초 18세기가 청나라의 중심과 번영을 열하로 연신하면서 강·옹·건(康·雍·乾)제의 피서적 태평성대였다면, 두 번째 19세기는 외국의 침략과 유린말고도 걷잡을 수 없는 내우에 휘말린 혼돈의 세월이었다. 그리고 20세기에는 북벌·항일·국공합작 등의 전쟁으로 쇠락한 열하를 신중국 건설과 개혁 개방의 재건으로 부활시켰다.

필자는 내친김에 열하의 정치적인 지위와 300년 열하 역사의 평가를 섭렵해 봤다. 연암은 그때 오늘날만큼 내다볼 수 없었으리라. 연암에게 열하는 의식의 초점이었다. 70일 여정에 피로가 누적됐고, 만일 열하를 갔다가 거기서 곧장 귀국하면 연경이나 변경 구경을 놓치게 될 판이었다. 거기에다 경축 사절의 제한으로 마두를 모두 없애고 견마잡이만 대동키로 한 결정도 못마땅했다. 그러니 장복이는 떨구고 창대만 데리고 갈 수밖에.

그러나 연암은 열하에 큰 호기심을 느꼈다. 그의 말대로 앞서 방문한 조선 사람들이 열하를 보지 못한 터라 새로운 견문으로 우쭐할 수 있으리라는 약간의 치기도 있었다. 그래서 연암은 열하가 가고 싶기도 가기 싫기도 한 경외(敬畏)의 대상이었다.

장복이와의 이별

연암이 열하에 경외를 느낄수록 장복이와의 생이별은 연암에게 비극으로 다가왔다. 사람과 말이 모두 시들시들 병색이 짙어가면서 가려운 살을 긁으면 굶주린 이들이 더덕더덕 떨어지는 고난에 겹친 이별은 연암을 옥죄었다. 과연 8월5일자 일기에 토로한 이별론은 천하의 명문으로 떠오를 만큼 감동적이었다.

서관을 나선 일행이 첨운패루와 지안문을 지나 다시 북경의 동북쪽 동직문에 다다랐을 때, 장복은 말등자를 잡고 흐느끼다가 다시 창대와 울며불며 이별했다. 그리고 문 열자 산을 보듯 이별론의 정곡을 찔렀다. 요컨대 사람이 살면서 가장 괴로운 것은 이별인데 이별 중에도 생별이 사별보다 슬픈 거라 했다. 하나는 살고 하나가 죽는 것은 순리의 이별이며, 순리를 따르는 것은 괴로움이 아니라는 논리를 상기시켰다.

슬픔에 절절한 것은 살아 있는 사람의 몫이라 했다. 곧 산 사람의 느낌에 따라 슬픔은 더할 수도 덜할 수도 있다는 환경론을 제기했다. 이별 장소로 어슴푸레 안개 속에 다리도 나무도 늙어버린 물가, 멀리서 물새가 부침하고 가까이서 단 두 사람이 보내고 떠나는 하량(河梁), 거기 물살이 돌을 끌어안고 흐느끼듯 우는 곳이 제격이라 했다. 그리고 중국문학사상 감동의 이별시인 소무(蕭武)의 ‘별이릉(別李陵)’을 비롯해 강엄(江淹)의 ‘별부(別賦)’, 장자의 ‘남화경’에 나오는 시남료(市南僚)의 이별사, 유우석(劉禹錫)이 상수(湘水)에서 유종원(柳宗元)을 애도하던 시를 예로 들었다. 그리고 우리나라의 이별가로 대악부의 한 가락인 ‘배따라기곡’을 들면서 그 또한 중국에 들어가는 뱃길, 곧 물가임을 상기시켰다. ‘닻 올려라! 배 떠난다 이제 가면 언제 오리’라고.

그러나 연암은 지금 하필 하량이나 물가여서가 아니었다. 현실적으로 반전할 수밖에 없었다. 장복이와 부자·군신·붕우의 관계가 아님에도 이토록 절절해서 말이다. 그러한 예를 또 하나 들었다. 연암은 비록 ‘내가 이나 벼룩 같은 신민(臣民)’일지라도 100년 전 심양으로 잡혀온 소현세자를 위해 당시 우리나라 신료들이 심양이란 타국타향에서 만나고 헤어지는 행색이나 정경을 이렇게 그렸다.

‘저 요동 벌은 끝이 없고 심양의 버들은 아득히 우거졌는데, 사람은 팥알처럼 아물거리고 말은 겨자씨만큼 작아질 때 시력은 다하고 땅 끝과 물시울이 맞닿았거늘….’

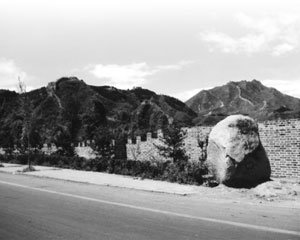

연암이 ‘야출고북구기’를 썼던 고북구. 만리장성이 이 마을을 지난다.

이별론의 결론은 생별이 사별보다 슬프다는 것을 전제했고, 생별은 환경에 따라 그 강도가 달라지나 타향에서 사랑하는 사람끼리의 이별이라면 그 시간과 공간에 관계없이 애끓는다고 했다. 곧 모든 것이 이별의 땅일 수 있다는 주관적 비극론으로 매듭지었다.

연암의 이별론은 이렇게 주관적이고 상투적이지만, 이별의 통절은 누구와의 이별이냐에 달려 있다. 연암은 비록 장복이나 창대와의 관계를 부자·군신·붕우의 그것이 아니라 했지만, 그들은 신분상 주종관계를 뛰어넘은 인간관계임이 확실했다. 오죽해야 장복이와 연암의 생별을 ‘오동제일정사(吾東第一情死)’에 견주었을까.

하룻밤 아홉 번 강을 건너며

‘열하일기’는 그 고난의 대목마다 주머니에 감춰둔 사진처럼 창대나 장복이를 꺼내본다. 그것은 6월24일 연암 일행이 의주를 떠나 도강하기 직전, 문루의 기둥에 연암의 마부 창대와 하인 장복이의 무사 발섭을 빌기 위해 술을 뿌리면서부터다. 7월7일 연산관을 지나 도강할 때는 세 사람의 목숨은 모두 작은 말 등에 꽁꽁 묶여 있었다. 창대는 말 머리를 껴안고 장복은 뒤에서 연암의 궁둥이를 바짝 부축하면서 세찬 물결을 갈랐으니 누구 하나라도 삐끗하면 몽땅 낙화유수될 뻔한 공동운명체였다.

‘막북행정’에서는 엎친 데 덮친 격이었다. 북경에서 장복이와 헤어진 지 하루 만에 창대가 백하를 건너다 말굽에 밟혔는데 그만 말편자가 살을 뚫고 박힌 것이다. 아프고 쓰려 오도가도 못하는 창대에게 연암은 기어서라도 따라오라해놓고 친히 고삐를 잡고 앞을 나섰으니 그 마음이야 어찌 헤아리랴! 창대는 그 뒤로 포기하지 않은 채 돈을 주고 나귀를 세내거나 부사의 가마에 매달리면서 필사적으로 따라왔다.

나흘이나 밤낮없이 고행타가 마침내 창대를 만났지만 창대는 주림과 추위를 이기지 못한 채 마치 학질에 걸린 듯 헛소릴 해댔다. 연암은 창대에게 말을 내주고 흰 담요를 꺼내 창대를 싸고 띠로 묶을 뿐 아니라 수역의 마부더러 창대를 부축케 하고 연암과 수역은 걸어서 깊은 밤을 터덕거렸다. 연암의 피는 그만치 뜨거웠다.

연암의 이별론은 연암이 북경에서 사무치게 피력했던 ‘유정유일’론이나 ‘천하지기’론의 반응이요 연속이었다. 청나라의 정양문과 자금성이 절대적으로 존왕양이(尊王攘夷)의 깃발을 높일수록, 조선의 선비는 절대적인 고독과 소외를 한 아름 안았다. 바로 그때 연암은 뜻밖의 열하행을 결정했고 거기에 따른 생별의 아픔을 감내해야 했다.

그렇다면 그것들은 한 타래의 실이다. 얽혔다가 풀리고, 풀렸다가 사리는 어려움이 있다. 그 어려움이 마침내 열하행은 물론 ‘열하일기’의 정점을 만든다. 그것들은 모두 8월7일에 쏟아졌다. 연암 산문중에도 백미로 꼽히는 ‘밤중에 고북구를 빠지며(夜出古北口記)’와 ‘하룻밤에 아홉 번 강을 건너(一夜九渡河記)’가 그것이다. 필자는 여기에 ‘우리나라 말 모는 사람의 여덟 가지 위기’란 뜻의 ‘아동어마지팔위설(我東御馬之八危說)’을 보태고 싶다.

8월7일 연암은 아침에 목가곡(穆家谷:현재 지명은 목가욕(穆家·#54014;). 谷과 ·#54014;은 같은 뜻으로 쓰이나 연암의 오기인지 현재의 변용인지 분명치 않음. 다만 중국에선 ·#54014;자를 지명에 쓰는 예가 많음)을 떠난 뒤 광형하(廣?河)·석갑성(石匣城)을 지나 밤중에 고북구를 빠져나왔고, 다시 고북구를 지나 심야에 물을 만났다. 그것은 장성의 새북에서 물길을 얻어 유하(楡河)와 조하(潮河), 그리고 황화진천(黃花鎭川) 등 여러 갈래의 물줄기가 밀운(密雲)성에서 백하(白河)로 굵어진 흐름이었다.

여러 갈래가 아우른 데다 큰물이 진 뒤 돌에는 이끼가 끼고, 물살같아 화살로 그것들을 거슬러 오르면 빙빙 현기증이 났다. 이를 두고 ‘하룻밤에 아홉 번 강을 건너며(一夜九渡)’라고 하는데, 그것은 바로 ‘한 강을 아홉 번 건너며(一河九渡)’와 같았다. 강이 아홉 갈래가 아니라 강을 아홉 번 건넌 고난을 말한다. 여기서 ‘아홉구(九)’는 숫자의 의미보다 ‘많다’나 ‘지극하다’의 상징어다.

고북구 장성에 새기다

벽하에서 정사는 돈 500닢으로 현지인을 고용해 물길을 안내받았다. 하지만 말을 몰거나 견마잡이의 말을 타고 험한 물을 건너는 일은 여전히 위태로웠다. 그 위기를 겪으며 말 몰기의 어려움을 일기에 토로했다.

그 첫 편인 ‘밤중에 고북구를 빠지며’는 연암이 8월7일 목가곡을 출발, 광형하와 석갑성을 경유해 일로북진, 삼경에서 마침내 고북구에 도착해 시전과 장성을 답사한 감격을 기록한 산문이다. 연암은 장성을 만나면 온몸에 전류를 느끼는 모양이다. 관문(關門)을 들고 나가는 길목에서 사람은 길흉을, 민족은 피아를, 역사는 개폐(開閉)를 기록했다.

밀운시를 관통하는 백하 하류.

‘건륭45년(1780) 경자 8월7일 밤 삼경, 조선의 박지원 이곳을 지나다(乾隆四十五年庚子八月七日三更朝鮮朴趾源過此)’

모두 21자를 갈겼다. 그리고 혼잣말로 중얼거렸다. ‘나는 한낱 서생으로 머리가 세어서 장성 밖을 나서노라’고. 그때 초승달이 지고 시냇물이 요란했다. 우리네 산 사나이들이 북한산 백운대에 제 이름 세 글자 남기느라 징으로 낑낑거리며 화강암에 구멍을 판 것과 다름없었다.

그러나 연암은 못내 아쉬웠다. 별빛에 돌덩이 어찌 탁자 위의 백지 같으랴만 붓은 가늘고 먹은 메말라 서까래처럼 획을 굵게 쓸 수 없던 것을. 그리고 고북구 장성에다 이름 석 자 갈겨놓고 별빛 아래 기함을 토한 것을 스스로 대견스레 생각했다. 연암이 고난 속에 찾는 곳은 장안이나 낙양과 다름없는 천자의 도읍지 열하라는 것, 또 우리나라 선비로 장성 밖 막북까지 가본 사람은 아직 없었다는 것보다 더한 자랑이 있었다. 어릴 적 간이 작았던 겁쟁이 연암이 한밤중에 혼자 장성 밑에 우뚝, 아무런 두려움 없이 도깨비 같은 절벽과 짐승 같은 바위가 수두룩한 음산한 골짜기 속에 태연하게 서 있다는 사실이다.

말 몰기에 빗댄 인간사

둘째 편 ‘하룻밤에 아홉 번 강을 건너’는 백하를 건널 때 들리는 물소리의 묘사와 마부가 말발굽에 밟혀 뒷수레에 실려 오자 연암이 손수 고삐를 잡고 물에 들어간 체험을 기록한 산문이다. 그러나 여기서 객관적인 기록도 기록이거니와 주관적인 의식의 작용을 천착한 것이 글의 심도와 밀도를 더했다.

‘나는 고삐를 늦추고 백하에 맡겼다. 무릎을 구부려 발을 안장 위에 모았다. 까딱하면 강물이라, 물로 땅 삼고 물로 옷 삼고 물로 몸과 마음 삼았다. 마음은 벌써 물속에 빠진지라 귓속에는 물소리가 없었다. 무릇 아홉 번이나 물을 건너도 마음은 탈 없이 마치 의자나 돗자리에 앉고 누운 듯 아무렇지 않았다.’

이에 앞서 연암은 물소리는 듣기에 따라 퉁소 소리, 산이 찢어지고 절벽이 무너지는 소리, 벼락이나 천둥소리, 찬물이 끓는 소리로 바뀐다며, 마음의 눈을 감은 자는 귀와 눈이 그 영향을 받지 않는다고 했다. 요컨대 문을 닫고 문밖의 소리를 들으며 사물에 비교하는 것은 곧 가슴속에 어떤 생각을 갖고 있을 때 그 생각이 소리로 들린다는 것이다.

이는 당시 우리나라 유학계 큰 스승 소강절(邵康節)의 ‘사람을 본위로 삼고, 마음을 본체로 삼는(以人爲本位, 以心爲本體)’ 심학의 영향으로 보인다. 그리고 연암은 심재(心齋)에 다스리지 않고 다만 귀와 눈에 신경을 쓰는 자를 작은 총명이나 부리는 처세술이라고 경고했다.

그러나 연암은 심재만을 절대 신봉하지 않았다. 넘실대는 물속, 그것도 코앞을 분간할 수 없는 삼경의 어둠을 말 타고 건너는 것은 소경의 도강이라 했다. 소경의 눈에 위기가 보이지 않으면 위기를 모른다는 현실 의식이다. 그날 일기 한 대목은 현실적인 연암의 절대 의지였다.

‘내가 이 밤, 이 강을 건넘은 천하의 모험이다. 그러나 나는 말을 믿고, 말은 제 말굽을 믿고, 말굽은 땅을 믿는다.’(余今夜渡北河, 天下之至危也. 然而我則信馬, 馬則信蹄, 蹄則信地.)

셋째 편 ‘우리나라 말 모는 사람들의 여덟 가지 위기’는 독립된 산문이 아니다. 그날 밤, 백하를 건널 때 모처럼 자기가 말을 몬지라 말 몰기의 어려움과 우리나라 말 몰기의 구조적인 모순을 털어놓은 것이다. 무엇보다 자기가 입은 옷의 소맷부리가 너무 넓은 데다 안에 입은 적삼이 길게 늘어져 고삐를 잡고 채찍질을 하기에 거추장스러워 뿔다귀가 난 것이다. 그래서 단숨에 여덟 가지를 쪼아낸 것이다.

첫째, 마부의 복장이 거추장스러워 말 몰기에 불편하다. 둘째, 부득이 사람을 고용해 고삐를 잡혔지만 마부가 말의 한쪽 눈을 가림으로써 시야를 좁힌다. 셋째, 마부와 말이 서로 안전한 곳을 디디려는 갈등으로 말이 끝내 마부에게 노기를 품는다. 넷째, 말이 한쪽 눈은 마부에게 가리고, 다른 한쪽 눈은 주인의 눈치를 살피기 바빠 길을 살피는 데 전심할 수 없다.

다섯째, 안장과 마구들이 무겁고 끈과 띠가 많이 얽힌 데다 잔등과 아가리에 각각 사람을 태웠기에 두 마리 몫의 무게를 견디기 어렵다. 여섯째, 말 또한 사람처럼 오른쪽이 힘쓰기에 나음에도 오른쪽 아귀를 자갈로 잡아 눌러 목을 꺾고 옆걸음하지만 이는 말의 본성이 아니다. 일곱째, 말이 채찍에 맞는 부위가 오른쪽 허벅지에 집중되기에 지나친 통증으로 쓰러질 가능성이 높다. 여덟째, 문무를 불문코 벼슬이 높으면 다시 좌견(左牽)을 잡히는데 우견도 안전치 않거늘. 하물며 무관이 긴 고삐를 늘여 위의를 갖출 줄이야! 이는 제 손으로 올가미를 차는 격이다.

이렇게 여덟 가지 병폐를 들었는데 역시 넓은 소맷부리와 긴 적삼의 복장을 적극 경고했다. 그러한 차림, 그러한 어마법으로는 비록 말을 잘 부리는 백락(伯樂)이나 말을 잘 타는 조보(造父)의 도움으로 천하의 명마 팔준마(八駿馬)를 몰지라도 필경 승자도 마부도 말도 모두 죽고 말 것이라고 했다.

연암의 이 담론은 필자가 보기에 다만 어마의 법을 깨우치기 위한 것만은 아니었다. 말의 승자-주인과 말을 모는 사람- 마부 그리고 말, 그 셋 사이, 곧 주(主)·복(僕)·말, 나아가서 군(君)·신(臣)·민(民) 간의 구족적·신분적 관계를 넌지시 갈파하는 실학적·인도적·민주적 시각의 정치 산문으로 보고 싶다. 특히 마부와 말, 곧 신과 민 사이의 갈등과 모순을 매우 절묘하게 묘사했다. 마부와 말이 길에 나섰을 때, 마부는 늘 편한 땅을 딛고 말은 늘 울퉁불퉁한 길로 몰아세우고, 말이 피하는 곳에 사람은 말을 밀어 넣고, 말이 딛고픈 땅은 사람도 좋아했다. 그래서 둘은 미워하면서 나란히 달리는 사이였다.

‘일야구도하기’의 현장, 백하

필자는 2004년 12월과 2007년 5월, 그리고 2007년 8월에 걸쳐 ‘막북행정’을 답사했다. 연암이 북경에서 순의(順義)·회유(懷柔)·밀운(密雲)을 거쳐 고북구에 이르는 1780년 8월5일부터 7일까지 사흘 동안 기록한 현장이었다. 그중 필자의 관심을 끈 곳은 ‘야출고북구기’와 ‘일야구도하기’ 등 명편의 현장이었다.

‘일야구도하기’의 ‘하’는 백하로 보인다. 당시의 백하·조하·황화진천 외에도 탕하(湯河)·흑하(黑河) 등이 모두 모여 밀운댐, 아니 파란 물 넘실거리는 호수로 변해 있었다. 그 댐에서 방출된 물은 다시 백하란 이름으로 밀운시를 뚫고 지나갔다. 그런데 ‘열하일기’의 기록을 따라 ‘일야구도하기’의 현장을 찾는다면 확실치 않다. 8월7일 일기대로라면 밤에 고북구를 빠져나온 뒤라고 했는데 그렇다면 조하일 가능성이 크다. 그러나 ‘일야구도하기’의 산문대로라면 그 현장은 백하임에 틀림없다. 또 한 가지 필자의 조사에 따르면 밀운댐 남쪽에 위치한 회유댐 그 서쪽에 ‘구도하진(九渡河鎭)’이라는 지명이 발견됐다.

|

고북구는 북경 시계(市界) 안에서 장성이 누워 있는 곳. 연암은 이곳의 시전 거리가 번화하다고 했다. 밤과 대추의 산지라는 것 외에 고북구 사람들, 특히 나이 지긋한 여인의 목엔 대부분 혹이 달렸더라는 스냅을 남겼다. 골짜기의 물이 급류라서 그 물을 오래 마시면 혹이 생긴다는 설법이 있다고 했다.

필자는 고북구에서 하루를 잤다. 어디쯤인지 몰라도 연암이 패도로 바위의 이끼를 벗기고 붓을 갈기던 곳을 찾고 싶고, 혹 있는 여인네가 지금도 많은지를 확인하고 싶었다. 혹은 볼 수 없었다. 여관집 주인에게 스치듯 물었더니 고개를 흔들었다. 혹은 없지만 고북구 사람들에겐 사마귀가 많다고. 이번에는 내가 고개를 끄덕였다. 장성에 올라보았다. 모두 정연하게 보수돼 있었다. 별빛이 빛나는 삼경이라야 그런 벽돌이 보일지 몰랐다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)