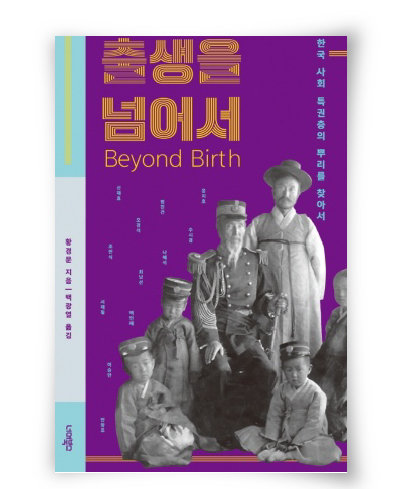

황경문 지음, 백광열 옮김, 너머북스, 584쪽, 3만2000원

제2 신분집단은 외국어·법률·의술 분야의 전문가(중인), 지방의 행정구역에서 일하던 말단관리(향리), 첩의 자식과 후손(서얼), 서북 지방의 엘리트, 무반 등으로 구성된다. 이들은 수세기 동안 관료체제에 진입하지 못하거나 진입하더라도 상층부로 올라설 수 없는 정치·사회적 차별에 시달렸다.

근대 들어 이 신분집단 구성원은 한 차례 비약적인 신분 상승의 계기를 맞는다. 19세기 말~20세기 초 일본 제국주의로 기존 신분 질서가 무너지는 과정에서 경제적 여유, 높은 교육수준 등을 발판 삼아 크게 출세하게 된 것. 이 같은 변화는 정치, 사회, 교육, 문화·예술 등 다양한 분야에 걸쳐 나타난다. 안창호, 이승만, 현진건, 최남선, 나혜석, 주시경 같은 인물이 대표적 예다.

새 책 ‘출생을 넘어서’는 조선시대 제2 신분집단의 부상(浮上)과 그 후손의 지위 상승이 한국 사회에 미친 영향을 고찰한 책이다. 과거에는 사회적 지위가 ‘출생’에 전적으로 달려 있을지 몰라도 근대 이후로는 개인의 성취, 즉 ‘경제력’ ‘학력’ 같은 지위에 의해 결정되는 경향이 짙어졌다는 것이다. 황 교수는 이런 전환으로 인해 “(출생에 따라) 외관상 이미 결정된 경로가 있다 해도, 지위를 습득하면 더 높이 올라갈 수 있다는 강력한 믿음이 생겼다”고 진단한다.

다만 황 교수는 이러한 ‘지위 의식’이 한국 사회에 오히려 독이 될 수 있다고도 경고한다. 제2 신분집단은 출생에 근거한 신분 질서를 해체하고 제거하기보다 ‘양반이 되고자 하는 욕망’을 실현하는 쪽으로 움직였다. 이 신분집단 구성원은 근대 이후 자신들의 지위가 향상되자 엘리트주의를 더욱 강화하며 특권을 유지하려 하기도 했다. 황 교수는 “지금도 졸업장에 적혀 있는 대학 이름이 최상위 직업에 대한 자격 요건을 결정한다”면서 “어떤 지위를 소유했는지에 따라 서열을 매기는 것은 근본적으로 조선시대 신분제와 작동 원리가 같다”고 일갈한다.

계속 가봅시다 남는 게 체력인데

정김경숙 지음, 웅진지식하우스, 284쪽, 1만6500원

우리나라 직장인 열 명 중 아홉 명은 극도의 신체적·정신적 피로로 무기력증에 빠지는 ‘번아웃’ 상태에 있거나, 단조롭게 반복되는 업무에 지쳐 의욕을 상실한 ‘보어아웃’에 시달린다고 한다. 남다른 열정으로 은퇴를 생각할 50세가 되던 해에 구글 최고경영자는 되지 못하더라도 ‘최고령 구글러’가 되겠다며 미국 실리콘밸리로 날아간 저자는 ‘번아웃’과 ‘보어아웃’에 시달리는 젊은(?) 직장인들에게 “인생이라는 긴 레이스에서 결국 승리하는 힘은 길게, 오래 버티는 저력에 있다”고 조언한다.

그 사람을 가졌는가

조정육 지음, 아트북스, 320쪽, 2만 원

19세기의 문인 변종운은 ‘금인명의 뒤에 쓰다’라는 글에서 이렇게 적었다. “금인의 입을 세 번 봉한 것은 말을 신중하게 하라는 뜻일 뿐이었지만, 입을 봉하지 않아야 할 때 입을 봉한 자들이 후세에 어찌 이리 많아졌는가? (중략) 하물며 조정에 앉아서도 나라의 안위를 논하지 않고, 대궐 앞에서 서서도 임금의 잘잘못을 말하지 않으니 이는 공경대부가 그 입을 봉한 것이다.” 역린을 건드릴까 두려워 침묵하는 관료가 어디 19세기뿐이랴. 조선시대 선비들이 흠모한 옛 성현의 삶 속에 깃든 지혜를 만나보자.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)