- 남아공월드컵에 북한대표로 나선 한국 국적의 정대세는 북한 국가를 들으며 눈물을 흘렸다. 그가 흘린 눈물은 재일 코리안의 존재와 아픔을 전세계에 알리는 계기가 됐다. 1910년, 한일강제합병 당시 수백명에 불과했던 재일 조선인은 1945년 광복 당시 240만명으로 늘었고, 이들 중 상당수는 여전히 일본에 남아 차별과 편견 속에서 모진 삶을 살아냈다.

- 한일강제합병 100년인 올해는 재일 코리안 100년이 되는 해이기도 하다. 그러나 민단과 총련으로 나뉘어 두 조국을 섬겨온 60만 재일 코리안은 이제 귀화 등으로 서서히 일본에 동화돼가고 있고, 그들의 후손인 재일 3~4세의 민족적 동일성은 점점 엷어져가고 있다.

대회 기간 중 북한팀의 주공격수로 뛴 정대세의 플레이와 북한 국가를 들으며 펑펑 우는 까까머리 정대세의 모습은 남북한은 물론 일본 언론에도 대대적으로 보도됐다. 일본 신문 중 최대 발행부수(1000만부)를 자랑하는 보수 우익 성향의 요미우리(讀賣)신문은 대회 전부터 시작한 정대세의 ‘一騎當千(일기당천)’이란 축구칼럼(주 1회)을 지금까지 계속 게재하고 있을 정도다.

일본에선 북한을 정식 국명인 ‘조선민주주의인민공화국’이 아닌 ‘기타초센(북조선, 北朝鮮)’으로 부른다. 현재의 일본인들에게 이 ‘기타초센’이란 나라는 일본인 납치와 핵문제 등으로 가장 혐오하는 나라이자 공포의 대상이다. 그런 이유 등으로 일본 언론의 대북 비판과 악의적인 비난은 거의 일상화, 또 당연시돼 있다. 이 같은 상황에서 정대세에 대한 일본 사회의 관심과 평가는 운동선수라는 특수성을 감안하더라도 매우 이례적인 것이라 할 수 있다. 참고로 일본 언론은 ‘정대세’가 아닌 ‘정태세’로 표기, 발음한다.

정대세가 많은 사람으로부터 관심을 받는 이유는 물론 북한이 44년 만에 월드컵에 출전하는 데 크게 기여했기 때문이다. 하지만 그것만큼이나 관심을 끄는 것은 바로 그의 특이한 가족사다. 정대세의 가족사에는 복잡다단했던 재일 코리안 100년의 역사가 그대로 투영돼 있다.

13세 때 來日한 91세 외할머니

정대세 가족의 재일(在日)의 뿌리는 그의 외할머니인 김홍선(金弘善·91)씨로부터 시작된다. 김홍선은 13세이던 1932년, 고향인 경북 안동에서 동생 둘을 데리고 일본으로 건너갔고 아이치(愛知)현의 방적공장에서 새벽부터 밤늦게까지 일해 생계를 이었다. 그 후 동포와 결혼해 아이 둘을 낳았다. 일본이 중일전쟁(1937)을 일으키는 등 전쟁이 확대되면서 일본 거주 조선인들의 생활은 더욱 열악해졌고, 김홍선의 식구들 또한 입에 풀칠하기도 힘든 시간을 견뎌야 했다.

태평양전쟁 말기, 미 공군의 일본 본토 공습이 심해지던 어느 날, 김홍선의 남편은 미군이 투하한 폭탄의 영향으로 고열에 시달렸는데, 얼마 후 일본헌병대 지프가 와서 그를 데려갔다. 그리고 며칠 후 김홍선에게는 남편의 유골이 담긴 흰 상자가 전해졌다. 그녀는 남편의 죽음에 대해 아무런 설명도 듣지 못했다. 얼마 후 김홍선은 조선인과 재혼해 히로시마(廣島)현의 오다케(大竹)에 있는 조선인 밀집부락으로 이주해 생계를 꾸려나갔다.

1945년 8월15일 일본이 패전한 후 오다케의 조선인들은 자녀들에게 일본어 대신 조선어를 가르치기 위해 국어 교습소를 열었다. 이 무렵 김홍선의 두 번째 남편도 병으로 사망했다. 이 남편과의 사이에 3명의 자녀가 태어나 그녀는 5남매를 두게 됐다.

1946년 4월 오다케조선초등학원이 개설됐지만 1948년 연합국 군사령부의 조선학교 폐쇄령에 의해 학교는 문을 닫게 됐다.

김홍선은 동포의 손으로 중등학교를 만들자는 운동의 발기인이 돼 젖먹이를 업은 채 모래를 나르고 삽질을 하며 학교 건설 작업에 열성적으로 참여했다. 전후의 극심한 혼란 속에 당시 재일 조선인들은 일본 정부로부터 아무런 지원이나 보호도 받지 못한 채 일본 사회의 멸시와 차별 속에 생계를 해결해야 하는 가혹한 상황에 처해 있었다.

북한 축구국가대표 정대세 선수의 어머니 리정금씨.

참고로 1974년 통계에 따르면, 총 63만8806명의 재일교포 중 경북 출신이 36.8%, 경남이 24.8%, 제주가 15.9%, 전남이 9.6%로 전체의 88.9%를 차지했으며 남한의 다른 지역까지 합치면 그 수는 97.8%에 달했다. 반면 북한 출신은 1.2%에 불과했다.

고3 때 평양으로 수학여행

김홍선은 일본인 가정을 찾아다니며 ‘짠반(殘飯)’을 얻어 돼지를 키우고 막걸리 밀주를 만들어 내다 팔았다. 그렇게 해서 혼자 몸으로 다섯 자녀를 키웠다. 가난한 살림에도 아이들을 교육시켜야 한다는 일념으로 새끼돼지를 담보로 돈을 빌리는 등 학비를 마련해 5남매 모두 조선학교를 졸업시켰다. 아들은 고등학교까지 진학시켰다.

김홍선의 차녀 리정금(59)은 성인이 된 뒤 조선학교 교원이 됐다. 정금은 경북 의성 출신인 정길부(鄭吉夫·69)와 결혼해 나고야(名古屋)에서 연년생으로 이세(二世·1983년생)와 대세(1984년생)를 낳았다. 정대세는, 자녀는 아버지의 국적을 따르게 돼 있는 일본의 국적법(1984년, 아버지뿐 아니라 어머니 성을 따라도 되도록 개정)에 따라 한국 국적을 갖게 됐다. 조선학교 교사로 재직 중인 리정금의 국적은 ‘북한’이다.

정대세는 나고야에서 초·중·고를 마쳤다. 모두 총련계 조선학교였다. 축구에 재능이 있어 조선학교 초등부 때부터 선수로 뛰었다. 토건회사를 운영하는 아버지 정길부는 어릴 때부터 정대세에게 “일본인보다 2~3배 노력하라”고 교육시켰다. 정대세는 고교 3학년 때 처음 평양에 갔다. 축구부의 수학여행이었다. 마지막 날 양각도경기장 주차장에서 열린 불고기파티에서 정대세는 “가슴에 국기를 달고, 이 경기장에 반드시 돌아오고 싶다”고 인사말을 했다. 그는 후일 북한대표가 돼 이 경기장에서 경기를 한다.

대학에 입학할 당시 정대세는 축구 명문인 일본의 모대학으로부터 입학 권유를 받았지만 도쿄(東京)에 있는 총련계 대학인 조선대학교를 택했다. 어릴 때부터 정대세와 같이 축구를 해온 형 이세도 이 학교 축구팀의 골키퍼였다.

정대세는 대학 졸업 후 2006년 J리그 가와사키 프론타레팀에 입단했다. 그리고 얼마 후 국가대표급의 스트라이커로 성장했다. 그러나 정대세가 국가대표가 되는 데는 국적이란 벽이 가로막고 있었다.

한국 국적인 정대세에겐 당시 세 가지 길이 있었다. 한국대표로 뽑히는 길, 북한대표가 되는 길, 일본인으로 귀화해 일본대표가 되는 길이었다. 한국 국적으로 J리그에서 뛰고 있던 이충성(李忠成)은 2008년 베이징올림픽 직전 귀화해 일본 축구 국가대표로 올림픽에 나갔다. 유도 선수 추성훈(秋成勳)도 한국팀에서 활동하며 올림픽 한국 국가대표로 출전하려 했으나 여의치 않자 일본으로 귀화, 아시안게임 결승에서 한국 선수를 누르고 금메달리스트가 됐다.

재일교포 출신 이외에도 일본 축구대표팀에는 브라질 출신 선수가 일본으로 귀화해 월드컵 출전의 꿈을 이룬 경우가 있다. 이번 남아공대회에도 일본계 브라질인인 툴리오가 주전으로 뛰었고, 2002년과 2006년엔 산토스, 1998년엔 로페스 선수가 각각 일본대표로 월드컵에 출전했다. 이들은 유명선수가 많은 브라질의 국가대표 선수로 월드컵에 나가는 것이 어렵다고 판단, 일본대표의 길을 택해 목적을 이룬 경우다. 북한대표로 나가고 싶으나 국적 문제로 길이 막힌 정대세와는 경우가 조금 다르다.

북한, 한국 국적 정대세에 여권 발급

정대세는 “공화국은 부모와 같이, 항상 나를 지켜주는 조국이라고 생각한다. 일본으로의 귀화는 한번도 생각해본 일이 없다”고 말해왔다. 외할머니의 조선학교 건설 참여, 어머니가 수십년간 조선학교 교사로 재직 중인 점, 초등학교부터 대학까지 조선학교를 나온 것을 생각할 때, 정대세가 한국이 아닌 북한의 국가대표가 되기로 결심한 것은 어쩌면 자연스럽고도 당연한 일이다.

일본 니가타 항에서 재일교포들을 태우고 있는 제2차 북송선.(1959년 12월21일)

리정금은 북한팀의 경기를 중계로 보면서 “저기에 우리 대세를 나가게 하고 싶다”며 큰 소리로 울었다. 이 같은 사연이 전해지자 주위에서 도움의 손길이 이어졌다. 재일본조선인축구협회로부터 협조요청을 받은 북한 당국이 정대세에게 여권을 발급해준 것이다. 국제축구연맹도 ‘재일’의 역사적인 특수성을 고려해 정대세의 국적 문제를 특례로 인정했다. 이 같은 우여곡절을 거친 끝에 정대세는 북한의 국가대표가 될 수 있었다. 이후 정대세는 북한팀의 주공격수(3년간 대표선수로 22게임 출장, 15득점)로 활약하며 세계랭킹 105위인 북한을 44년 만에 월드컵에 출전시키는 데 결정적인 역할을 했다.

그러나 정대세는 대표팀이 된 뒤 북한선수들과 크고 작은 문화적인 마찰을 겪었다. 정대세가 가지고 있는 iPod를 빌려가서 돌려주지 않거나, 칼 같은 것을 가지고 있으면 모두가 달라고 하는 등 일본에서 나서 자란 정대세로선 쉽게 이해할 수 없는 상황이 벌어져 화를 낸 적도 있다. 그러나 이런 문화적 차이에도 불구하고 정대세는 북한에 대한 애정을 잃지 않고 있다. 정대세는 북한이 핵문제 등으로 세계에서 고립되고 있는 것과 관련해서도 “(북한이) 이런저런 문제가 있고, 세계적으로 이미지가 나쁜 것도 알고 있다. 하지만 조국은 어머니와 같은 것이다. 싫건 좋건 어머니를 바꿀 수는 없는 것 아니냐”고 언론 인터뷰에서 말했다.

그는 자신의 조국을 묻는 한국 언론의 질문에도 “내 조국 말입니까? 조선민주주의 인민공화국입니다”라고 스스럼없이 말한다. 유럽 진출을 꿈꾸며 영어회화 공부도 하고 있어 이번 월드컵 기간 중에도 북한팀 선수 중 유일하게 서방언론과 서툴지만 영어로 인터뷰를 하기도 했다. 정대세는 원더걸스를 좋아하고 노래방에 가면 ‘독도는 우리 땅’을 즐겨 부른다고 한다. 정대세의 어머니는 이번 월드컵 때 남아공까지 가서 아들을 응원했다.

그러나 세 게임 출전한 정대세는 득점을 하지 못했지만 다음을 다짐하고 있다. 정대세는 일본에 돌아온 뒤 쓴 축구칼럼에서 “월드컵에서 ‘천국’과 ‘지옥’을 한 번씩 맛본 기분입니다.…나에게도, 대표팀에게도 정말 좋은 경험이 됐다고 생각합니다.…동경하는 드로그바 선수와 같이 핏치에 서고 싶습니다. 정대세의 꿈은 더욱 더욱 계속될 것입니다”(요미우리신문, 6월30일자)라고 적었다. 정대세의 소속구단은 7월2일 “정대세를 독일 2부리그 보쿰팀으로 이적키로 합의했다”고 발표했다.

그렇다면 조선인들은 언제부터 바다를 건너가 일본 땅에서 살기 시작했을까.

쇄국정책으로 일관하던 일본은 에도(江戶)시대(1603~1867) 말기인 1853년 페리함대 내일(來日) 이후 어쩔 수 없이 서방에 문호를 개방하지만 그 이전, 유일하게 교류하고 있던 나라는 조선이었다. 그러나 조선 역시 쇄국정책을 펴고 있어 에도시대 말기까지 일본으로 건너가 거주한 조선인은 거의 없었다.

한일합방 이후 재일 조선인 급증

강화도사건을 일으킨 일본의 강요에 의해 1876년 조일수호조규(강화도조약)가 체결된 이후인 1881년 최초의 일본유학생 2명이 게이오(慶應)의숙(義塾)에 입학하는 등 일부 조선인이 일본에 살기 시작했다. 그러나 일반 상인이나 노동자는 거의 없었고, 정치적인 망명자나 유학생이 대부분이었다. 그 숫자는 수십명에 불과했다.

망명자는 김옥균(金玉均)이나 박영효(朴泳孝), 명성황후 시해사건 때 일본 측에 가담했던 우범선(禹範善) 등 민씨 일파에 반대하는 개화파나 친일인사들이 대부분이었다. 이들 친일망명자들에겐 일본 외무성이 매월 생활비를 보조해준 기록이 남아 있다.

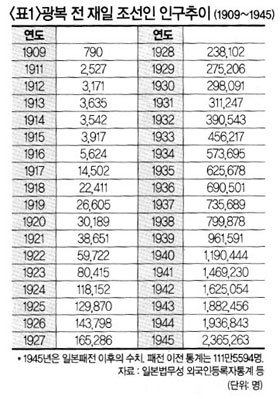

한국이 일본의 식민지로 전락(1910년 8월29일)한 이후 재일조선인은 숫자가 급증한다. 1911년 2527명, 1915년 3917명이던 것이 1917년엔 1만4502명으로 사상 처음 1만명을 넘어섰고 1920년 3만189명, 1930년 29만8091명, 1940년 119만444명으로 그 수가 폭증했다. 1945년 8월 일본 패전 직전엔 무려 236만5263명에 달했다. 당시 재일 조선인 약 240만명은 광복 당시 국내 인구(약 2500만명)의 약 10%에 해당하는 수치다. 1945년 광복 당시 한국 거주 일본인 수가 약 76만명이었던 점을 감안할 때 그 숫자가 상당한 것임을 알 수 있다. 그런 점에서 재일 코리안의 역사는 한일강제합병으로부터 시작한다고 할 수 있고, 올해로 100년을 맞은 셈이다.

광복 당시 재일 조선인 240만명

그렇다면 왜 이렇게 많은 조선인이 일본으로 건너갔을까? 그것은 조선총독부의 식민지 지배정책과 일본 정부의 대륙침략노선과 밀접한 관련이 있다. 우선 조선총독부가 강제합병 이후 시작한 토지조사사업(1910)과 산미증산계획(1920년대)에 의해 토지를 잃어버렸거나 경작 농산물을 수탈당한 농민들이 호구지책을 찾아 일본으로 가기 시작했다. 제1차 세계대전 이후 일본 국내의 도로, 철도공사, 광산개발 등을 서두르던 일본 정부는 조선인들을 싼 노동력(일본인 노동자 반 값 이하의 임금)으로 이용하기 위해 조선인의 입국 요건을 완화(1922)했다. 그 결과 1920년 3만명 선이던 재일조선인은 1924년엔 약 12만명으로 4배 이상 늘어났다.

일본이 만주사변(1931), 중일전쟁(1937) 등 대륙침략 전쟁을 확대함에 따라 일본 청장년층은 대부분 군대에 동원됐다. 그리고 그로 인해 발생한 노동력 부족을 메우기 위해 1930년대 후반부터 조선인에 대한 노골적인 강제연행, 징용이 행해졌다. 그 숫자는 수백만명에 달한다. 이들은 주로 탄광, 토목건축 현장, 공장 등에 보내져 인간 이하의 취급을 받으며 가혹한 노동을 강요받았다.

일본 국내뿐 아니라 당시 일본 영토이던 사할린 등지에 보내진 사람들은 일본 패전 후 구소련 땅이 된 사할린에서 수십년간 한국으로도, 일본으로도 돌아오지 못한 채 ‘기민(棄民)’ 상태의 기구한 운명이 됐다. 한·러수교(1990) 이후 겨우 사할린 거주 동포들의 귀국길이 열렸다. 한편 일본은 확전에 따른 병력부족을 해소하기 위해 조선인 징병정책도 실시, 36만여 명의 조선인이 군인, 군속으로 전장에 끌려가 그 가운데 2만여 명이 사망했다.

1923년 9월1일 일어난 간토(關東)대지진은 멸시와 차별 속에 살아가던 재일조선인 사회에 가장 큰 피해를 안긴 수난이었다. 도쿄, 요코하마(橫濱) 등 간토지방 남부를 덮친 이 대지진으로 인해 10만4619명이 사망하거나 행방불명됐으며, 44만7000동의 건물이 전소하는 등 일본 역사상 미증유의 대재앙이 발생했다.

이때 일본 민간 방범조직인 자경단은 ‘조선인이 우물 속에 독약을 뿌렸다, 방화했다’는 등의 유어비어를 퍼뜨리며 조선인을 무차별 학살했다. 계엄령 발동으로 출동한 군인들 중 일부도 학살에 가담했다. ‘특고(特高)’로 불리는 조선인 담당 특별고등경찰은 조선인들을 닥치는 대로 납치, 연행해 갔다. 이때 사망한 조선인은 5000~6000명 정도로 알려지고 있으나, 오늘날까지 진상은 밝혀지지 않고 있다. 당시 재일 조선인이 약 8만명이었던 만큼 6000명이 사망했다면 재일 조선인 15명 중 1명꼴로 희생된 셈이다.

재일 조선인들은 또 1945년 8월, 미군이 히로시마와 나가사키(長崎)에 원폭을 투하할 당시에도 큰 수난을 당했다. 특히 군수공장 등에서 일하던 조선인이 많이 살고 있던 히로시마의 원폭피해자(약40만명) 중 약 7만명이 재일 조선인이었고 그 가운데 상당수가 사망한 것으로 알려져 있다. 특히 히로시마에 대거 이주해 있던 경남 합천 출신의 피해가 컸다.

광복 후 민단과 총련으로 분열

광복 후 많은 재일 조선인이 귀국길에 올랐지만, 1946년 3월 현재 일본에는 조선인 64만여 명이 남아 있었다. 그 가운데 약 80%인 51만여 명이 귀국을 희망했으나 당시 조국은 좌우익의 대립이 격화되는 등 극심한 혼란이 계속됐다. 재일 조선인 사이에선 상황을 좀 더 지켜보고 귀국 여부를 결정하자는 분위기가 팽배해졌다.

이들 가운데 수만명이 귀국했지만, 귀국한다 해도 생활기반이 마땅치 않은 사람 등은 일단 일본에서 생활하는 길을 택할 수밖에 없었다. 시간이 갈수록 귀국 열기도 점점 식어갔다. 차일피일 귀국을 미루던 사람들 중 상당수가 일본 잔류를 결정하기 시작했고 귀국한 사람들 중 일부는 혼란한 국내 정치상황을 피해 일본으로 밀항해 되돌아오는 현상까지 생겨났다.

1947년 당시 외국인등록령에 따라 등록한 재일 코리안은 59만8507명이었다. 이들은 재일교포 사회를 형성하는 원점이 됐다. 재일교포 사회는 1945년 10월 ‘재일본조선인연맹’(1955년 5월 재일조선인총연합회로 조직을 개편, 약칭 ‘조선총련’)를 결성했으나 이 단체가 좌경화로 치닫자 이에 반발한 보수계가 1946년 10월 ‘재일본조선거류민단’(1948년 10월 재일본대한민국거류민단으로 개칭, 약칭 ‘민단’)을 결성하며 분열됐다. 이후 두 단체는 남북한으로 분단된 각각의 조국을 지지하는 입장으로 반목과 대립을 계속해왔다. 외국인 등록시 총련계는 국적란에 조선으로 기입하고, 민단계는 한국으로 기입한다. 국적이 조선인 교포 가운데는 북한도, 한국도 지지하지 않는다는 입장에서 소멸된 나라인 조선이 자신의 조국이며, 자신은 현재 무국적자라고 생각하는 사람도 있다.

민단과 총련의 분열에 따라 일본 전국의 각급 조선학교는 총련이 장악했고, 민단이 운영하는 한국학교는 도쿄, 오사카 등에 있는 4개 정도에 불과했다. 현재 총련이 운영하는 각급 조선학교(총련 홈페이지엔 120개) 교실엔 김일성과 김정일 부자의 사진이 걸려 있고 조선어, 조선사 등의 교육 이외에 주체사상도 가르치고 있다. 일본어는 외국어로 가르치고 다른 과목은 일본의 각급학교 커리큘럼과 비슷하다.

조선학교엔 북한 국적자만 다니는 것은 아니다. 한국 국적이거나 또는 일본 국적이라도 부모 중 어느 한쪽이 한국, 북한 국적이면 입학이 가능하다. 현재 조선학교 재학생의 국적별 분포는 북한 46%, 한국 51%, 일본과 중국 국적의 조선족 3%로 돼 있다.

한국 국적자가 많은 것은 정대세와 같이 북한 지지자이지만 아버지 국적을 따라 어쩔 수 없이 한국 국적이 된 경우와, 한국 국적자 가운데 북한을 지지하지는 않지만 자녀의 조선어교육을 위해 조선학교에 보내는 경우가 많기 때문이다. 필자의 어느 교포지인(한국 국적)은 한국어를 가르치기 위해 아들을 집 인근의 조선학교 초등부에 입학시켰다. 그러나 아들이 “학교에 가면 매일 김정일 장군님에 대해 떠드니 더 이상 못 다니겠다”고 해 몇 달 후 다시 일본학교로 전학시켰다고 한다.

2002년 8월 조총련 동포 69명이 대한적십자사의 주선으로 우리나라를 방문했다.

민단과 총련은 남북화해와 교류협력을 내건 김대중·노무현 정권 시절 일시적으로 협조하는 분위기가 형성됐지만 이명박 정권이 들어선 뒤 남북관계가 삐꺽거리자 다시 냉기류가 형성되고 있다.

두각을 나타내는 재일 코리안

최근에는 조금 달라졌지만, 재일 코리안들은 일본 사회의 차별과 편견 때문에 일류대학을 나와도 번듯한 기업은 물론 중소기업조차 취업하기가 힘들었다. 그래서 파친코, 야키니쿠가게 등의 가업을 이어받는 수밖에 없었다. 그러나 일본 사회에서 유무형의 차별과 장벽에 시달리면서도 각계에서 두각을 나타낸 재일 코리안도 상당수 있다.

문학계에선 작가 김석범(金石範), 양석일(梁石日)과 시인 김시종(金時鐘) 등 재일교포 1세들 외에도 일본에서 가장 유명한 문학상인 아쿠타카와(芥川)상과 나오키(直木)상을 수상한 작가만 8명을 배출했다. 이회성(李恢成), 이양지(李良枝), 유미리(柳美里), 가네시로 가즈키(金城一紀) 등이다.

강상중(姜尙中)은 재일교포로는 사상 처음으로 국립대학인 도쿄대 교수로 임용(1996)돼 화제가 됐고, 활발한 저술활동으로도 유명하다. 국공립대학과 사립대학엔 현재 수백명의 한국계 교수가 재직하고 있다.

음악계엔 남북과 일본을 오가며 활동하는 오페라가수 전월선(田月仙), 지휘자 김성향(金聖響) 등이 있고, 영화감독으론 최양일(崔洋一), 김수진(金守珍), 이상일(李相日) 등이 활약하고 있다.

전후 한국계로 국회의원이 된 사람도 두 명 있다. 박경재(朴景在)는 16세 때 귀화해 아라이 쇼스케(新井將敬)로 이름을 바꿔 대장성 관료 등을 지낸 뒤, 1986년 도쿄2구에서 자민당 소속으로 중의원에 당선됐다. 그는 4선 의원 시절이던 1997년 증권스캔들에 연루돼 검찰의 체포영장이 발부되자 이는 민족차별에 기인하는 것이라며 호텔에서 자살했다. 한국계 현역의원의 자살은 일본 사회에 큰 충격을 주었다.

조선일보 일본지사장을 지내며 텔레비전 인기프로에 출연해 얼굴을 알린 백진훈(白眞勳)은 2003년 귀화, 다음해 참의원 선거에 민주당 비례구로 출마해 당선됐다. 이름도 본명의 일본식 발음인 ‘하쿠 신쿤’을 그대로 사용했고, 선거공약도 ‘일·한이 더욱 사이좋게’를 내걸었다. 그의 당선은 한류붐과 함께 달라진 한국과 재일한국인에 대한 일본 사회의 인식을 보여주는 좋은 사례로 꼽을 수 있다. 그는 이번 참의원 선거에서도 당선돼 재선 의원이 됐다. 경제계에서는 롯데그룹 창업자인 신격호(辛格浩), 소프트뱅크 사장 손정의(孫正義)가 가장 유명하다.

김경득(金敬得)은 사법시험에 합격했으나 국적을 이유로 사법연수생에 채용되지 않자 최고재판소에 부당함을 지적하는 청원서를 제출(1977), 투쟁을 벌였다. 결국 ‘일본 국적이 아닌 것을 이유로 사법연수생을 불채용해서는 안 된다’는 결정이 내려져 변호사가 됐다. 이후 수십명의 재일코리안이 변호사가 돼 활동하고 있다.

연예계에는 재일 코리안이 적지 않다. 매년 연말에 인기가수가 총출동해 경합을 벌이는 인기프로인 NHK가요홍백전을 두고 “재일 코리안이 없으면 열 수 없을 정도”라는 말이 나올 정도다. 자신이 한국계이지만 일본 국적을 취득했다고 공개적으로 밝히는 유명 가수, 배우 등도 최근 들어 늘어나고 있다.

1960년대 인기가수인 미야코(都) 하루미가 공개한 이래 최근엔 배우 이하라 쓰요시(伊原剛志) 등이 한국계임을 스스로 밝혔다. 2002년에 데뷔한 아이돌가수인 소닌(ソニン)은 자신의 한국 이름 성승임(成勝任)을 그대로 사용하고 있다. 그러나 여전히 한국계임을 밝히지 않는 것이 유리하다는 판단 아래 공개하지 않는 연예인도 많다.

일본 프로야구에서 최다 안타를 기록한 장훈 선수는 처음부터 한국계임을 드러내고 활동한 경우이고, 현재 한신타이거즈의 강타자로 활약 중인 가네모토 도모아키(金本知憲)처럼 인기선수가 된 뒤 밝힌 경우도 있다.

재일교포 매년 1만명씩 귀화

그러나 한국계 프로야구 전·현직 선수 중 상당수는 아직도 한국계임을 드러내지 않고 있다. 프로축구 선수도 마찬가지다. 한국계임을 숨기고 있는 연예인 등을 주간지 등이 찾아내 악의적으로 매도하는 보도도 적지 않다.

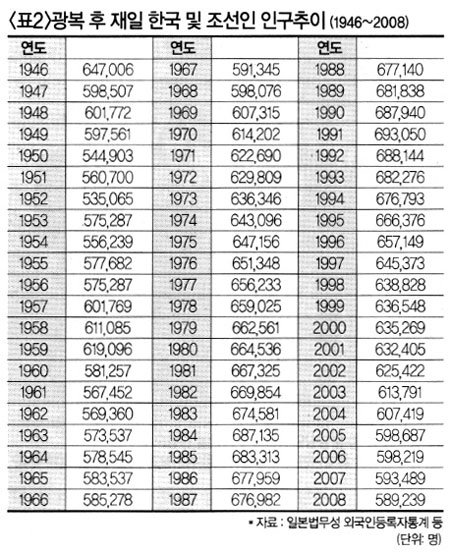

일제강점기는 물론이고 광복 후 일본에 살고 있는 외국인 중 ‘한국,조선’사람이 가장 많은 수를 차지했다(일본법무성의 출신국가별 분류에는 민단계는 한국, 총련계는 조선으로 표기). 광복 이후 일본에 거주하는 재일교포는 현재까지 53만~69만명 정도다. 그래서 통칭 ‘60만 재일교포’라 했다. 재일교포는 일본 내 외국인 총수에서 차지하는 비율에서도 1950년 91.0%, 1990년 64.0% 등으로 항상 부동의 1위를 차지해왔다.

그러나 2005년 말 기준으로 한국·조선 출신은 1960년대 말 이래 유지돼오던 60만명선이 처음 깨진 뒤 계속 감소해 2007년엔 59만3489명으로 일본 내 외국인 수에서도 처음 2위로 내려앉았다. 대신 중국 출신이 사상 처음 60만명을 넘어서면서 1위(60만6889명)가 됐다.

중국 출신은 10년 전인 1997년에는 25만2164명에 불과했으나 중국의 경제발전에 따른 비즈니스맨 이주, 해외유학생 증가 등으로 그 수가 매년 폭발적으로 증가, 불과 10년 사이에 약 2.4배가 불어났다.

2008년 말 현재 일본에 살고 있는 외국인은 221만7426명(법무성조사 외국인등록자 수)으로 일본 전체 인구(1억2769만2000명)의 1.74%를 차지하고 있다.

그 가운데 중국인이 65만5537명 (전년도 대비 약 5만명 증가)으로 전체의 29.4%를 차지한다. 한국·조선인은 전년도에 비해 4250명이 감소한 58만9239명(전체의 26.6%)으로 2위를 기록하고 있다. 이 가운데 특별영주자로 분류되는 재일교포는 41만6309명이고, 나머지는 ‘뉴 커머’로 불리는 한국에서 온 이주자 등이다.

재일교포가 감소하는 가장 큰 원인은 일본으로 귀화하는 숫자가 꾸준히 늘어나고 있기 때문이다. 일본인과 재일교포의 결혼은 1989년 처음 연간 1만명을 넘어선 이래(후생노동성 인구동태통계) 90년대 이후엔 매년 7000~1만명 선을 기록하고 있다. 이들 중 90% 이상이 일본 국적을 취득하고 있고, 2008년 말 현재까지의 귀화 한국·조선인은 29만6168명(표3 참조)에 달한다.

재일교포 40만명 중 8000명가량이 매년 귀화한다고 계산하면, 매년 100명 중 2명꼴로 일본사람이 돼간다는 의미가 된다. 일본 사회 동화현상이 빠르게 진행되고 있음을 말해주는 수치다. 이와는 반대로 1980년대 이후 한국에서 일본으로 유학온 뒤 졸업 후 취직해 일본에 계속 살거나, 비즈니스 관계 등으로 일본에 정착한 이른바 ‘뉴 커머’도 많이 증가하고 있다. 그러나 재일교포의 결혼 등에 의한 귀화와 노령층 인구의 사망 등으로 인해 한국·조선 출신은 매년 감소하고 있는 추세다.

한국의 민주화와 경제발전, 한류붐 등의 영향도 있어 일본 사회의 한국 및 재일 한국인에 대한 차별과 편견은 예전에 비해 상당히 줄어들었다. 그러나 결혼과 사업 등에서는 한국계란 사실은 여전히 부담이 되고 있고 그것이 귀화자 숫자에도 투영되고 있다고 볼 수 있다.

‘코리아계 일본인’의 등장

재일교포 가운데는 롯데그룹의 신격호 회장처럼 일본 국적을 취득하면서 시게미쓰 다케오(重光武雄)와 같이 일본 이름으로 바꾸는 것이 일반적이었고 현재도 그렇다. 편견과 차별이 심했던 만큼 일본 이름으로 귀화해 한국·조선 출신임을 감추는 것이 일본 사회에서 살아가고 사업을 하는데 유리하다고 판단했던 것이다. 그런 의미에서 귀화하지 않은 재일교포들도 대체적으로 본명 이외에 통성(通姓)이라 하는 일본식 이름을 가지고 있다.

그러나 근래엔 한국식 이름을 그대로 사용하면서 귀화하는 경우도 늘고 있다. ‘코리아계 일본인’의 등장이다. 미국 등에서 말하는 이탈리아계 미국인이나 한국계 미국인과 같은 개념으로 볼 수 있다. 소프트 뱅크의 손정의 사장, 파친코업계 최대 그룹인 마루한을 운영하는 한창우 회장, 축구선수 이충성 등이 대표적인 사례다.

손정의 사장은 한자 이름을 그대로 사용하지만 발음은 일본어식의 ‘손 마사요시’다. 베이징올림픽에 일본 축구국가대표로 출전한 이충성도 ‘리 다타노리’라는 일본식 발음이다. 그러나 2000년 귀화한 한창우 회장은 “귀화해 성공한 한국계로 살아가자”는 것이 그의 지론으로 이름도 일본식 발음이 아니라 ‘한창우’란 한국식 발음을 그대로 사용하고 있다.

격투기의 추성훈(秋成勳) 선수는 본래 성을 일본식인 아키야마(秋山)로 하고 이름은 한자를 일본식으로 발음한 요시히로(成勳)다. 장훈 선수도 같은 형식의 하리모토 이사오(張本勳)다.

재일교포뿐만 아니라 비교적 젊은층인 한국에서 온 뉴 커머 중에도 일본인과 결혼 후 국적을 바꾸는 경우가 늘어나고 있다. 젊은층일수록 국적과 민족적인 동일성을 별개로 생각하는 경향이 강해 일본인이 된다는 데 대한 거부감이 별로 없다. 일본에 귀화하는 것을 미국시민권을 얻는 것과 마찬가지로 생각하는 것이다.

재일 중국인 가운데는 조선족도 상당수 포함돼 있다. 조선족의 경우 국적이 중국인만큼 일본에 온 중국인 가운데 어느 정도인지는 발표되지 않아 정확히 파악하기 힘들지만 재일조선족단체에 따르면 2009년말 현재 5만명으로 추산되고 있다. 일본에서 생활하고 있는 조선족은 대체로 일본어에다 중국어와 조선어 등 3개 국어를 할 수 있는 것이 큰 강점이다.

공생 아닌 동화를 강요하는 일본 사회

재일코리안은 폐쇄적이고 배타적인 일본사회에서 차별과 편견 속에 힘겨운 마이너리티의 삶을 살아가고 있다. 이들에게 일본의 법과 제도, 그리고 일본 사회는 공생이 아닌 동화의 길을 강요하고 있고, 일본으로의 귀화는 곧 동화를 선택한다는 의미를 갖는다. 이제 재일 1세는 전체 교포의 불과 2~3% 선으로 추정되고, 재일 5세가 학교를 다니고 있다. 재일 3~4세로 내려갈수록 민족적 동일성은 점차 희박해지고 있다.

정대세는 “내가 태어나고, 자라고, 친구들도 많이 있는 일본이 앞으로 살아가고 활약할 터전”이라고 말한다. 그의 말처럼 재일 3~4세들은 한국이나 북한이 자신의 생활거점이 되지는 않는다고 생각한다. 그들은 대부분 태어나고 자란 일본에서 생활해 나갈 길을 찾고 있다. 재일 1~2세 등이 겪었던 모진 신산(辛酸)은 세월의 흐름과 함께 서서히 풍화돼가고, 그 후손들은 민족적 동일성보다는 개인의 삶을 더 중요시하는, 각자의 길을 걸어갈 것이다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)