- 1920년대 재즈의 세례를 흠뻑 받으며 탄생한 상하이의 대중음악은 정치적 격랑을 온몸으로 떠안으며 홍콩과 타이완을 거쳐 끊임없이 새 옷을 갈아입었다. ‘몽중인(夢中人)’과 ‘야래향(夜來香)’의 감미로운 멜로디는 덩리쥔과 천치우샤를 거쳐 장궈룽과 알란 탐의 ‘칸토팝’으로 이어지고, 다른 한편에선 중국 대륙의 격변과 함께 추이젠(崔健)으로 대표되는 록 음악이 젊은 피를 달군다. 공산당 선전매체이던 CCTV가 자본주의의 첨병 MTV와 함께 대중음악시상식을 성대하게 개최하는 2000년대의 중국, 그 속에서 꿈틀대는 ‘汎중화권 대중음악’의 뿌리를 추적했다.

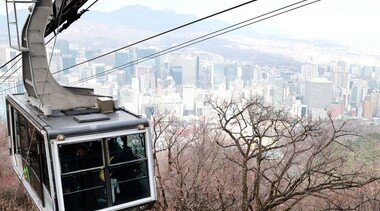

한국인이 사랑한 가수 천치우샤는 상하이에서 건너온 중국 대중음악이 홍콩에서 전성기를 맞이한 1970년대의 아이콘이었다. 그의 노래 ‘One Summer Night’은 이 시절 홍콩에서 꽃핀 영어 팝의 대표곡이다.

다행히 대중음악, 나아가 대중문화 전반의 경우에는 ‘잃어버린 30년’을 일단 무시할 수 있다. 대중문화를 산업에 의해 생산되고 소비되는 대량문화(mass culture)로 정의한다면, 그 30년의 시간은 이런 정의와 거리가 있기 때문이다. 물론 이 또한 안이한 생각일 수 있지만, 일단 이 글에서 다룰 대중음악은 ‘자본주의적 산업’에 의해 생산되고 소비된 대중음악으로 국한하기로 하겠다.

두 번째 어려움은 중국, 중국인과 더불어 ‘중국어’라는 범주 역시 그리 만만치 않다는 것이다. 우리에게 익숙한 중국어란 중국에서 ‘보통화’라고 하고, 영어로는 ‘mandarin’이라고 하는 일종의 표준어를 말한다. 부연하면, 타이완에서는 이 언어를 국어(國語)라고 하고, 싱가포르에서는 화어(華語)라고 한다. 중국과 중국인의 사회 생활 전반을 지배하는 이 언어가 대중문화, 대중음악에서도 당연히 통용되고 있다고 생각하면 충분할까. 2000년대에 들어선 현재 화어 대중음악, 즉 만다린 팝(mandarin pop)이 중국권 음악시장의 주류를 이루고 있기는 하지만, 중국 대중음악의 전개과정은 화어 대중음악이 일방적으로 승승장구해온 것과는 거리가 있다.

이제 그 역사 속으로 들어가보자. 그 여정은 중국 대중음악의 중심지가 시간의 흐름에 따라 지리적으로 이동해온 궤적을 따른다. 상하이에서 시작되어 홍콩으로, 홍콩에서 타이완을 거쳐 베이징으로, 그리고 다시 어떤 곳으로 이동하고 있다. 이 긴 여정의 시작으로 가장 적절한 사례는 누가 뭐래도 1920~30년대의 상하이다.

상하이의 시대곡(時代曲)

1920~30년대라는 시기는 이제 아득한 옛날이 됐다. 당시를 경험한 사람들 대부분은 이제 고인(故人)이 됐거나 아주 흐릿한 기억으로만 당시를 추억할 수 있을 것이다. 그러나 그 기억이 완전히 사라졌다고 할 수는 없다. 왕자웨이(王家衛) 감독의 2000년작 ‘화양연화(花樣年華·In the Mood for Love)’만 해도 이렇듯 아스라하지만 완전히 사라지지 않은 기억을 다뤘다. 영화 속 한 장면에서 라디오 수신기로부터 흘러나오는 소프라노 음색의 여가수가 부른 노래가 바로 ‘화양적연화(花樣的年華)’다. 이 곡은 본래 1946년에 제작된 영화 ‘長相思’에 수록된 곡으로 노래의 주인공은 가수이자 배우인 저우쉬안(周璇)이다. 본래의 가사는 1945년 이후 일본 제국주의의 침략으로부터 자유로워진 중국인의 애국의 심정을 담은 것이지만, 영화 속 의미는 달랐음을 모든 관객이 느꼈을 것이다.

‘황금의 목소리(金桑子)’, 혹은 그녀가 출연한 영화의 제목이기도 한 ‘천애가녀(天涯歌女)’라는 별명으로 불렸던 저우쉬안은 20세기 초반 중국에서 탄생한 대중음악은 물론 대중문화 전반을 상징하는 인물이다. 굳이 비유하자면 중국인에게 그녀의 목소리는 한국인에게 이난영의 목소리가 갖는 정감과 유사한 감흥을 제공한다고 할까. 레코딩 테크놀로지가 초보적이던 시절이지만, 그의 노래들은 ‘테크놀로지란 그저 소리의 질감을 날라주는 것이지 소리 그 자체를 대체할 수는 없다’는 사실을 다시 한 번 확인해준다.

당대를 상징하는 인물이 그녀 하나였던 것은 아니다. 저우쉬안과 더불어 ‘7대 가후(歌后)’라고 하는 바이광(白光), 우잉인(吳鶯音), 궁치우샤(·#53859;秋霞), 야오리(姚莉), 바이훙(白虹), 리샹란(李香蘭) 등이 함께 시대를 풍미했다. 이들 외에도 많은 여가수가 곱고 우아한 자태를 뽐내며 당시 조계지였던 상하이의 즐비한 바와 클럽에서 노래를 불렀다.

물론 남자가수들도 있었지만 이들은 작곡이나 연주에 더큰 비중을 둔 것 같다. 그 대표주자로는 천거신(陳歌辛)과 리진광(黎錦光)을 꼽을 수 있다. 천거신은 위에서 언급한 ‘花樣的年華’의 작곡자일 뿐 아니라 한국에서 ‘꿈 속의 사랑(손석우 작사 현인 노래)’으로 번안된 ‘몽중인(夢中人)’ 같은 클래식풍의 가요들을 남겼다. 리진광도 수많은 명곡을 남겼는데, 그 가운데 대표적인 것이 ‘중국의 오래된 노래의 상징’처럼 되어버린 ‘야래향(夜來香)’이다. 뒤에 등장하겠지만, 타이완 출신의 디바 고(故) 덩리쥔(鄧麗君·Teresa Teng)이 리메이크해 아시아 전역에 퍼졌고, 심지어 최근에는 문근영도 영화 ‘댄서의 순정’에서 불렀던 바로 그 노래다.

1980년대 아시아 대중음악계를 휩쓴 ‘4대 천왕’의 류더화(왼쪽)와 리밍. 음반 발표와 TV쇼 출연, 영화 촬영까지 하나로 묶는 ‘타이 인(Tie-in)’ 시스템이 만들어낸 대표적인 아이돌이던 이들은 십수년간 중화권 대중음악의 전성기를 구가했다.

또 한 가지 흥미로운 것은, 당시 상하이에 재즈가 크게 유행했다는 사실이다. 전성기에는 미국, 러시아, 필리핀 등 해외 각지에서 온 음악인들이 재즈를 연주했다. 그 가운데 미국에서 온 재즈 트럼펫 연주자 벅 클레이튼의 활동은 당시 상하이의 재즈계에 중요한 영향을 끼쳤다. 위에서 언급한 작곡가들과 가수들은 재즈의 영향을 깊게 받았고, 중국어로 창작된 노래들뿐 아니라 영어 등 서양의 언어로 된 노래들을 부르기도 했다.

그래서 상하이에 뿌리를 둔 오래된 노래들, 이른바 ‘라오거(老歌)’를 당시에는 ‘쉬다이취(時代曲)’라고 불렀다. 문자 그대로 하면 ‘시대의 노래’라는 뜻일 텐데, 약간의 상상을 보태자면 현대적인 노래, 즉 현대를 맞이해 새롭게 생산되고 소비된 노래라는 뜻으로 해석할 수 있다. 그 점에서 시대곡은 일본과 한국에서 비슷한 시기에 발생한 ‘유행가’와 무언가를 공유하고 있다. 개인적으로는 유행가라는 말이 비하의 뉘앙스를 떨치지 못한 반면, 시대곡은 지금도 고전적 아우라를 간직하고 있다고 생각한다.

1960년대, 그 ‘좋았던 시절’

저주룬파(周潤發)가 주연한 영화 ‘화평반점(和平飯店)’은 중국음식점이 아니라 호텔이다. 멋진 야경을 자랑하는 상하이의 대표적 관광지인 와이탄(外灘)에 연한 유서 깊은 호텔로, 이곳의 1층에는 지금도 당시의 상하이 재즈를 연주하는 바가 있다. 럭셔리한 관광지인 신톈디(新天地)에도 고급스러운 재즈바들이 줄지어 있다. 그렇지만 여기서 연주하는 재즈는 아스라한 노스탤지어라기보다는, 글로벌 비즈니스의 중심으로 자리매김했지만 문화적으로는 황무지가 되어버린 이 도시 관광정책의 산물에 가깝다.

여기 모여 있던 그 옛날의 멋쟁이 예술가들은 모두 어디로 간 것일까. 1949년의 혁명 이후 대륙에 그대로 남은 음악인도 많았지만, 상당수의 음악인은 남쪽으로 발길을 돌렸다. 특히 홍콩에 정착한 사람이 가장 많았다. 대륙에 남은 사람들이 ‘박해받았다’고만 말한다면 이는 냉전시대의 사고일 것이다. 실제로 시대곡은 1949년 혁명 이전에도 ‘황색음악(黃色音樂)’이라든지 ‘미미지음(靡靡之音)’이라는 명목으로 좋지 못하다는 평을 들어야 했다. 해석을 통해 부연한다면, 대중음악은 ‘선정적이고 퇴폐적인 음악’이라는 이유로 공산당뿐만 아니라 국민당으로부터도 비판받았다. ‘항일(抗日)’이 중국인의 최우선 과제로 설정된 시대에 대중음악은 이런저런 정치적 외풍에 시달려야 했던 것이다.

이 시절의 풍경을 엿볼 수 있는 노래 한 곡의 사연을 소개한다. 본래 저우쉬안이 부른 ‘何日君再來(님은 언제 돌아올까)’는 1937년에 제작된 영화 ‘三星伴月(삼성반월)’의 삽입곡이었다. 이후 이 노래는 당시 중국 대륙에서 활동하던 리샹란 등 여러 가수가 다시 불렀다. 그러나 리샹란은 실제로는 야마구치 도시코라는 본명을 가진 일본인이었고, 그녀는 일본의 패전 뒤 처형 위기에 처했다가 구사일생으로 살아나는 등 파란만장한 삶을 살았다. 그 때문에 이 곡은 ‘한간(漢奸)’의 메시지를 담은 노래라는 오명을 뒤집어썼고, 덩리쥔이 다시 불러 히트시킨 1980년대 이후에도 중국 대륙에서는 금지곡으로 지정돼 있었다. ‘한간’이라는 말이 한국에서 ‘친일’이라는 용어와 유사한 의미를 갖는다는 점을 감안하면, 이 곡이 지닌 복잡한 곡절을 가늠할 수 있을 것이다.

다시 본론으로 돌아가보자. ‘상하이 시대곡’이 발견한 새로운 중심지는 1950년대의 홍콩이었다. 홍콩에는 그전까지 월극(·#54259;劇)이라 하는 중국식 오페라와 관련된 음악이 유행하고 있었지만, 상하이에서 ‘피난’온 대중예술인들에 의해 만다린으로 말하고 노래하는 대중문화가 급격하게 새로운 유행을 만들어내기 시작했다. 1950~60년대 아시아 영화를 주름잡은 홍콩 영화사 ‘쇼브라더스(Shaw Brothers)’도 상하이에서 홍콩으로 거점을 옮긴 유수의 연예기획사 가운데 하나였다.

홍콩은 1840년대 이후 영국의 식민지배를 받았으므로 그 뒤로 영어는 이곳에서 공용어가 되었다. 이곳의 중국인들도 중국어를 사용하기는 했지만 이는 우리가 광동어(廣東語)라고 부르는 방언이다. 우리가 ‘홍콩 영화’라고 알고 있는 대부분의 영화 대사는 이 광동어로 이뤄져 있고, 앞서 언급한 ‘화양연화’도 기본적으로는 광동어로 말하고 있다. 광동어의 위력은 비단 홍콩 및 광둥성에 국한되지 않는다. 동남아 각지 화교들 가운데 광둥성 출신이 많기 때문이다. 따라서 대륙에서 홍콩으로 남하한 사람들도 순식간에 광동어에 적응하게 된다.

1950~60년대 홍콩의 음악문화는 언어적으로 만다린과 영어로 구분돼 있었다. 만다린은 상하이에 연원을 둔 시대곡이고, 다른 하나는 영미로부터 직수입된 팝 음악이었다. 이는 일종의 세대적 구분이기도 했다. 시대곡이 나이 든 세대가 즐겨 들은 음악이라면 영미 팝은 서양식 교육을 받고 자라난 젊은 세대의 음악이었다. 1964년 비틀스가 직접 날아와 공연을 할 정도로 개방적인 사회 분위기에서 홍콩의 젊은 세대들은 밴드를 결성하고 팝 음악을 연주했다.

우리가 홍콩의 팝 스타로 기억하는 많은 인물이 1960년대 밴드를 결성하고 팝 음악을 연주한 경력을 자랑한다. 그 가운데 한 명이 칸토팝의 선구자로 일컬어지는 쉬관제(許冠傑·Samuel Hui)다. 그가 1960년대 로터스(Lotus)라는 밴드를 이끌고 사이키델릭 팝을 연주한 음원이 지금도 남아 있다. 그 밖에 테디 로빈 앤 더 플레이보이스(Teddy Robin and the Playboys), 조 주니어 앤 더 사이드 이펙츠(Joe Jr. · The Side Effects). 패불러스 에코스(The Fabulous Echoes), 미스틱스(The Mystics) 등 영어 이름을 가진 많은 밴드가 당대를 풍미했다. 앤더스 넬슨 앤 더 인스피레이션(Anders Nelson · The Inspiration)의 리더 앤더스 넬슨처럼 서양에서 홍콩으로 건너와 음악 경력을 이어간 이들이 있을 정도였다.

서구 대중음악계에서 1960년대가 ‘좋았던 시절’이라면 홍콩에서도 그랬다. 그렇지만 아시아가 서양과 다른 점은 이렇듯 영어로 부르는 팝송이 토착화하지 못했다는 것이다. 쉽게 말해 영어로 부르는 노래는 ‘중국음악’으로 취급받지 못했다. 물론 예외는 있다. 우리에게 진추하로 잘 알려진 천치우샤(陳秋霞)가 영어로 부른 ‘One Summer Night’과 ‘Graduation Tears’는 우리 영화 ‘말죽거리 잔혹사’에 다시 삽입되기 전에도 ‘한국인이 좋아하는 팝송’ 리스트에서 사라지지 않았다. 이 곡이 삽입된 영화 ‘사랑의 스잔나’가 개봉된 것은 ‘좋았던 시절’의 끝자락에 해당하는 1976년이었다.

‘중국인의 자부심’

홍콩의 대중음악은 영어권에서는 칸토팝(cantopop) 혹은 칸톤 팝(cantonese pop)이라고 한다. 여기서 ‘칸톤’이란 ‘광동(廣東)’을 광동어로 발음한 것이다. 어쨌든 칸토팝이란 ‘광동어 가사를 가진 팝 음악’이다. 당시 영미의 팝 음악 외에는 ‘팝’이라는 용어를 사용하지 않았던 점을 고려한다면(당시 일본 대중음악은 ‘일본 가요곡’이었지 ‘J-pop’으로 불리지 않았다) 칸토팝이라는 용어가 정착한 것은 홍콩의 대중음악이 일찌감치 젊은 팬층을 대상으로 산업화했음을 반영한다.

칸토팝은 요즘 용어로 ‘타이 인(tie-in)’이라고 하는 연예산업의 전략을 처음부터 실천한 장르였다. 칸토팝의 음악산업은 1970년대 초 대중화한 TV산업이나 광동어 영화산업과 긴밀한 시스템을 형성했다. 한 명의 아티스트가 음반을 발표하고, TV 음악쇼에 출연하고, 영화와 드라마의 배우로 활동했다. 쉬관제가 칸토 팝의 선구자라면 이런 이유에서다. 그는 직접 작사·작곡한 곡을 음반으로 만들어 히트시키는 한편, 친형이자 영화감독인 마이클 휘와 더불어 휘브라더스라는 영화사를 설립해 배우로도 활동했다.

여기서 알 수 있듯 홍콩의 문화산업(혹은 연예산업)은 ‘스타’를 계속 만들어냈고, 이 스타들은 꽉 짜인 스케줄 속에서 부지런히 일하는 시스템을 형성했다. 이러한 시스템은 지금까지 기본적인 변화 없이 지속되고 있다. 많은 밴드 출신 멤버가 솔로로 독립하면서 스타가 됐고, 이를 뒷받침하기 위해 작사가와 작곡가는 철저한 분업을 통해 스타들에게 걸맞은 곡을 적시에 만들어내야 했다. 많은 서양의 팝 음악이, 후에는 일본의 팝 음악이나 한국의 가요도 직업적 작사가들의 손을 거쳐 칸토팝으로 재탄생했다. 칸토팝의 가사는 원곡을 번역하기보다는 새로운 의미를 담는 경우가 많았는데, 조용필의 ‘친구여’는 알란 탐이 ‘깊은 가을의 사랑(愛在深秋)’이라는 제목으로 번안해 불러 크게 히트했다.

쉬관제나 천치우샤만 해도 칸토팝에 대한 일반적 이미지와는 거리가 있을 것이다. 그러나 알란 탐의 경력을 추적하면 익히 낯익은 1980년대형 슈퍼스타의 탄생을 이야기할 수 있게 된다. 앞서 언급한 천치우샤의 ‘One Summer Night’은 실제로는 천치우샤와 케니 비라는 남자가수의 듀엣곡이다. 케니 비가 속해 있던 밴드 위너스의 멤버 가운데 한 명이 바로 알란 탐이다. 이후 알란 탐은 부연이 필요 없는 스타 장궈룽(張國榮)과 함께 1970년대 말 이후 칸토팝의 양대 슈퍼스타로 등극한다. 이들 남자가수뿐 아니라 아니타 무이라는 여가수들이 ‘홍콩의 마돈나’ 같은 칭호를 누리며 1980년대를 풍미했다.

이 시기 칸토팝의 스타들은 쉬관제나 천치우샤처럼 싱어송라이터라는 음악적 자질보다는 잘생긴 외모와 다방면에 걸친 재능이 더욱 중요시됐다. 그 절정이 1980년대 말부터 1990년대 초 장쉐유(張學友), 류더화(劉德華), 궈푸청(郭富珹), 리밍(黎明)이 형성한 이른바 ‘4대 천왕’이었다. 이들은 홍콩뿐 아니라 중국어를 사용하는 모든 나라와 지역에서 엄청난 인기를 누렸고, 이들의 얼굴을 담은 사진과 포스터는 북한을 제외한 동아시아 전역의 음반가게와 서점, 문방구에 진출했다. 때마침 중국 본토에서도 대중매체가 널리 보급되고 대중문화가 본격적으로 유행하기 시작하면서 칸토팝은 범(汎)중국적으로 사랑을 받았다. 광둥성을 제외한 다른 지방에서 광동어 가사를 알아듣는 중국인이 거의 없었는데도 불구하고, 칸토팝은 중화권 전체의 라디오 스피커를 울렸다.

1990년대 중반 이후에도 홍콩에서는 아이들(idol)이 계속 만들어지고 있다. 앤디 휘(Andy Hui·許志安), 미리암(Miriam Yeung·楊千嬅), 사미 쳉(Sammi Cheng·鄭秀文), 카렌 모(Karen Mo·莫文蔚), 이슨 챈(Eason Chan·陳奕迅)등이 그들이다. 그러나 이들과 4대 천왕 사이에는 분명 무언가 ‘급’의 차이가 있다. 게다가 4대 천왕 멤버들은 1990년대 후반 이후에는 광동어가 아닌 만다린으로 노래하는 일이 부쩍 늘었고, 특히 류더화의 ‘중국인(中國人)’은 노골적으로 ‘중국인의 자부심’을 노래하고 있다. 이는 대륙인과 자신을 차별화하려고 애써온 홍콩인들의 정체성과는 매우 다른 것이었다. 그 배경에는 당연히 1997년 홍콩의 중국 반환이 있었고, 류더화의 노래는 홍콩 반환을 축하하는 대형 행사에서 연주됐다. 이 무렵 류더화라는 이름의 의미가 ‘덕망 있는 중국인(德華)’이라는 사실이 새삼 뉴스가 되기도 했다.

만다린 팝에서 타이완 팝으로

이로 인해 1990년대 말 이후 화어 대중음악 생산의 중심은 홍콩이 아니라 타이베이가 되었다. 홍콩 4대 천왕의 봉인 이후 타이완의 문화산업은 ‘4소 천왕’을 만들어냈는데, 린즈잉(林志穎), 진청우(金城武), 쑤유펑(蘇有朋), 우치룽(吳奇隆)이 그들이다. 이후 각종 ‘천왕’들이 만들어지고 또 하야했다. 최근에는 저우제룬(周杰倫)이라는 걸출한 싱어송라이터가 등장해 2003년 3월 ‘타임’지 아시이판의 표지를 장식하기도 했다. ‘타임’은 1년 전쯤인 2002년 4월에는 타이완의 팝 디바인 장후이메이(張惠妹)를 ‘Asian Heroes’의 한 명으로 다루기도 했다. 우웨톈(五月天)이나 티지 백(Tizzy Bac) 같은 인디(獨立) 성향의 밴드들도 중화권 전역에서 젊은 층의 환호를 받고 있다.

그러나 전체적으로 타이완 대중음악이 오래전부터 승승장구해왔다고 말하기는 힘들다. 전통적으로 홍콩인들이 ‘뿌리 없는 정체성’으로 방황했다면 타이완인들은 ‘불가능한 기대’로 고통 받아왔다. 주지하다시피 1949년 인민해방군에 패퇴해 타이완 섬으로 쫓겨온 사람들을 주축으로 건국된 중화민국(中華民國)은 1987년까지 ‘전시상태’의 계엄령하에 있었다. 국민당 일당독재가 40년 가까이 지속됐고, 정권 교체는 21세기에 들어서야 겨우 이뤄졌다.

타이완의 현대사는 1949년 이후 본토에서 퇴각한 국민당과 연관된 외성인(外省人)과 일제시대부터 그곳에 살고 있던 내성인(內省人) 사이의 민족 문제, 현지 용어로는 ‘성적(省籍) 문제’가 전부였다고 해도 지나치지 않다. 나아가 이들 ‘중국인’ 이전에 타이완에 거주하던 선주민(先住民) 등 기타 소수민족 문제도 만만치 않다.

이는 타이완의 음악문화에서도 고스란히 드러난다. 1949년 이전 타이완에는 일본의 영향을 받은 멜로디를 중국어의 한 방언인 민난어(복건어)로 부르는 스타일이 주류였고, 지금도 나이 든 세대와 기층 민중에게는 이런 음악의 영향이 남아 있다. 외성인이 내성인을 잔인하게 탄압한 1947년 2·28 사건의 비극을 그린 허우샤오셴의 영화 ‘비정성시(非情城市)’를 보면 이들 사이의 문화적 차이가 작지 않았음을 알 수 있다. 그러나 1949년 대륙에서 쫓겨온 국민당 정권은 만다린어를 공용어로 정하고 만다린어로 된 대중음악을 일방적으로 장려하면서 민난어 대중음악을 억압했고, 그 뒤 타이완의 대중음악은 사실상 ‘만다린 팝’과 동의어가 됐다.

1970년대 이후 만다린 팝을 대표한 인물이 바로 덩리쥔이다. 어려서부터 무대에서 노래를 부른 그녀는, 중국인이라면 도저히 싫어할 수 없는 감미로운 목소리로 중국인들이 거주하는 모든 곳에서 청중을 확보했다. “덩샤오핑은 낮을 지배하고 덩리쥔은 밤을 지배했다”는 말이 나올 정도로 1980년대 중국 대륙에 가장 호소력 있게 침투한 음악도 그녀의 노래였고, ‘작은 덩’이라는 뜻의 ‘샤오덩(小鄧)’이라는 별명이 붙은 것도 마찬가지 이유에서였다.

그 밖에도 ‘계계가후(娃娃歌后)’ ‘대안가후(大眼歌后)’ ‘미퇴가후(美腿歌后)’ 등 많은 별명을 가졌지만, 그녀를 가장 적절하게 표현한 호칭은 ‘영원한 연인’이라는 뜻의 ‘永遠的情人’일 것이다. 덩리쥔 이외에 타이완의 많은 가수가 ‘군성회(群星會)’ 같은 TV 프로그램을 통해 타이완 만다린 팝의 주류를 이뤘다.

‘우리의 노래를 부르자’

한편 서양 대중음악에 직접 영향을 받아 보다 진지한 대중음악으로 발전한 음악으로는 일종의 캠퍼스 포크송인 ‘교원민가(校園民歌)’가 있다. 미국의 포크송을 따라 부르는 것으로 시작한 교원민가 운동은 1970년대 중반 요절한 저항 가수 리솽쩌(李雙澤) 등에 의해 ‘우리의 노래를 부르자’는 슬로건으로 활성화하면서 많은 창작곡을 남겼다. 몇몇 예외를 제외하면 대다수의 교원민가는 정치사회적 메시지를 담기보다는 젊은 날의 사랑과 낭만을 주제로 삼았다. 그렇지만 포크송 운동은 스스로 노래를 만들고 부른다는 자작(自作), 자창(自唱)의 태도를 정착시키면서 이후 타이완 대중음악에 심오한 변화를 가져오게 된다.

뤄다유(羅大佑)는 교원민가 운동에 직접 참여한 것은 아니지만 자작, 자창의 태도를 계승해 1980년 데뷔한 이래 타이완의 지식인들과 젊은 층의 정서를 날카롭게 대변하는 노래를 불러 타이완을 대표하는 스타로 부상했다. 대표곡 가운데 하나인 ‘亞細亞的孤兒(아시아의 고아)’는 1946년 타이완의 작가 우줘류(吳濁流)의 소설과 동일한 제목을 가지고 있는데, 이 노래는 복잡다단한 역사로 인해 ‘나라’라는 정체성을 상실해가는 타이완 사람들의 혼란스러운 감정을 절절히 표현했다.

뤄다유 이외에도 남매 사이인 치친(齊秦)과 치위(齊豫), 쑤뤼(蘇芮) 등은 록 스타일에 가까운 대중음악으로 1980년대 타이완의 혼돈기 동안 대중의 사랑을 받았다. 교원민가에 영향을 받은 타이완의 몇몇 가수는 산업적으로 대량생산된 홍콩의 슈퍼스타들만큼 대중적 인기를 누리지는 못했지만 음악을 진심으로 좋아하는 사람들은 이들을 소중하게 여기고 사랑했다.

이런 대중음악의 발전을 선도한 음반회사는 한국에도 지사를 두고 있을 만큼 아시아권에서 유력한 음반회사로 등장했던 록레코드(滾石昌片)였다. 앞서 말한 ‘4소 천왕’이 등장한 것도 록레코드를 필두로 하는 타이완 음악산업의 전략에 바탕을 둔 것이었다. 그 뒤 타이완의 대중음악은 단지 타이완뿐 아니라 범중화권 대중음악을 선도하는 존재로 부상했다. 이에 대해서는 글을 마무리하면서 다시 언급하기로 하고, 이제 중국 대륙으로 돌아가보기로 하자.

‘건달들이 즐길 만한 음악’

개혁개방 이전 시기, 중국 대륙의 대중은 혁명가곡을 불렀다. 문화혁명 시기 청춘군상의 방황을 풍자적으로 다룬 장원(姜文) 감독의 1995년작 ‘陽光燦爛的日子(햇빛 찬란한 날들)’을 보면, ‘건달’ 정도로 번역되면 적당할 이른바 류망(流氓)들조차 자신들에게 적합한 음악 없이 혁명가곡을 변용해 사용하는 것을 볼 수 있다. 자장커 감독의 2000년영화 ‘站台(정거장)’에서는 혁명극을 연주하던 극단이 개혁개방 이후 시장경제에 적응하며 싸구려 같은 디스코를 연주하는 모습을 볼 수 있다. 이 무렵 홍콩과 타이완에서 유입된 스타일을 참조해 만든 새로운 대중음악은 ‘퉁쑤인웨(通俗音樂)’라고 불렸다. 한편 장위안(張元) 감독의 1993년작 ‘北京雜種(베이징의 후레자식들)’을 보면 이 ‘건달’들이 제대로 즐길 만한 음악이 유입되기 시작했음을 확인할 수 있다. 바로 록 음악이다.

개혁개방 이후 중국 대륙에 처음으로 유입된 음악은 홍콩이나 타이완에서 유입된 달콤한 멜로디였다. 이후 베이징의 외교관들이 밀집한 지역에서부터 서양의 록 음악이 은밀하게 퍼져 나가기 시작했고, 각 시대를 풍미했던 록 음악의 스타일이 ‘한꺼번에’ 유입됐다. 그 가운데 조선족 출신으로 우리에게도 잘 알려진 추이젠(崔健)은 나중에 중국 록 음악의 대부로 불릴 만한 음악들을 만들고 연주했다. 특히 카키색의 인민해방군 복장을 하고 나와 불렀던 ‘一無所有’는 이후 오랫동안 ‘아무것도 가진 게 없다’고 느끼는 사람들의 정신세계를 사로잡았다. 1989년 천안문 사태에서 군중이 이 곡을 불렀다는 풍문은 사실 여부를 떠나 이 곡의 상징적 가치를 말해준다.

추이젠은 당국의 집요한 방해에도 불구하고 정식 데뷔앨범인 ‘新長征路上的搖滾(새로운 대장정에 나선 로큰롤·1989)’과 이후 ‘解決(해결·1991)’ ‘紅旗下的但(붉은 깃발 아래의 알·1994)’ ‘無能的力量(힘없는 자의 힘·1998) 등을 연이어 발표하면서 중국과 아시아를 넘어서는 국제적 스타로 발돋움했다.

추이젠의 밴드 외에도 이후 코브라, 헤이바오(黑豹), 메이데이, 당차오(唐朝) 등이 결성되며 베이징 록을 이어 나갔다. 그렇지만 이들의 상업적 잠재력은 미지수였다. 1990년대 이후 헤이바오 출신의 더우웨이(竇唯), 서정적 싱어송라이터 장추(張楚), 펑크로커 허융(何勇)이 당차오와 함께 홍콩에서 합동공연을 열었고, 이들은 타이완의 록레코드를 통해 음반을 발표하는 등 시장경제 속에서 생존을 모색했다. 그러나 현재 시점에서 1980년대 말~1990년대 초의 베이징의 록 음악은 어느새 ‘역사’의 범주에 속하는 것으로 보인다.

1980년대에 뿌리를 둔 록 음악이 침체해 있는 것은 베이징만이 아니다. 홍콩의 비욘드, 타이완의 우바이(五伯) 등 적잖은 록 밴드가 오랜 기간 스타의 지위를 누리고 있지만, 홍콩과 타이완의 록 음악이 서구나 일본처럼 광범위하고 탄탄하게 존재한다고 보기는 어렵다. 물론 1990년대 말 이후 새롭게 등장한 인디 밴드들은 과거의 록 음악과는 또 다른 어젠다를 가지고 있지만, 이들에 대한 설명은 다른 기회를 찾는 것이 옳을 듯하다.

1992년 덩샤오핑의 남순강화 이후 가시화된 자본주의 발전, 1993년 타이완의 민진당 집권, 1997년 홍콩의 중국 반환이라는 정치적 변화를 겪으면서 중화권 사회는 급격한 변화를 겪어왔다. 그러는 가운데 중화권 국가들 사이에 정치적으로 민감한 문제들이 발생하기도 했지만, 분명한 것은 정치적 갈등에도 불구하고 대중문화의 교류는 매우 활발하다는 것이다.

‘범중화권 대중음악’의 탄생

이렇듯 범중화권 대중음악이 형성되는 원인으로는 우선 1990년대 이후 음반제작 및 배급 시스템이 변화하고 있다는 사실을 들 수 있다. 홍콩과 타이완의 음반회사들은 ‘거대한 중국시장’에 주목하기 시작했고, 이는 홍콩과 타이베이에 지사를 둔 서양의 다국적기업들도 마찬가지였다. 한편 대륙에서는 중국창편회사(CRC)가 독점해오던 음악 출판과 음반 배급이 정부가 관리하고 지원하는 음악출판회사들에 의해 분권화하는 변화가 시작됐다. 1970년대 말부터 1980년대 초에 걸쳐, 광동태평양음반회사를 필두로 상해성상(上海聲像), 광동창편(廣東唱片) 등이 대형회사로 부상하며 시장 경쟁 체제에 돌입했다. 중국 정부가 음악의 출판을 제외한 제작과 배급 기능에 대해서는 신흥 사기업의 활동을 인정한 2000년대 이후에는 많은 ‘기획사’가 시장의 새로운 강자로 등장하고 있다.

대도시에 근거지를 둔 신흥 음악출판사들은 이후 지역 라디오 방송국과 함께 홍콩과 타이완의 팝 음반 배급에 크게 공헌했다. 이와는 반대로 대륙에서 음반발매 기회를 잡지 못했던 아티스트들은 홍콩의 시네폴리(Cinepoly·EMI)나 타이완의 록레코드를 통해 음반을 발표하는 현상도 발생했다. 그 결과 몇몇 아티스트는 자신의 출생지와는 무관한 지역에서 활동하고 있다. 1990년대 칸토팝에서 독특한 지위를 누린 왕페이(王菲)는, 베이징 출신이지만 홍콩으로 이주해 ‘칸토팝 스타’로 등극한 뒤 중화권 각지로 인기를 확대했다. 2000년대 초 저우제룬과 더불어 중화권에서 가장 높은 인기를 누리고 있는 쑨옌쯔(孫燕姿)의 경우 태생은 싱가포르지만 타이완에서 주로 활동하며 중국 대륙에서 가장 많은 음반을 판매하고 있다.

이렇듯 이데올로기적인 차이나 문화적, 언어적 차이에도 불구하고 타이완과 홍콩에서 제작된 대중음악은 중국 대륙에서도 접근하기 어렵지 않은 게 오늘날의 현실이다. 만다린으로 노래를 부르고 탈정치적인 현대성을 표방하는 한 아무 문제가 없는 것이다. 이는 국영 미디어인 CCTV가 글로벌 기업인 채널V나 MTV와 합작해 매년 화어 대중음악시상식을 성대하게 개최하고 있다는 사실에서 상징적으로 드러난다. CCTV가 한때 사회주의적 선전의 매체였고 채널V나 MTV는 자본주의적 광고의 첨병이었다는 것을 감안하면 격세지감을 갖지 않을 수 없다.

적어도 현재까지 중화권 대중음악 시장에서 민족주의와 글로벌리즘은 모순되지 않게 적절히 봉합되고 있다. 정치적으로 적대적인 타이완에서 만들어진 대중음악이 대륙에서 만들어진 ‘정치적으로 불온한’ 록 음악보다 선호될 지경이다. 물론 이런 유연성에도 한계는 있다. 장후이메이(張惠妹)의 경우 2000년 타이완 민진당 천수이볜 총통의 취임식에서 타이완 국가를 불렀다는 이유로 대륙에서의 공연이 금지되어 경력에 치명적인 손상을 입었다. 하지만 이 경우도 몇 년 뒤 금지가 풀리는 등 여파가 오래가지는 않았다.

비즈니스를 넘어, 동아시아를 향해

중화권 대중음악, 정확히 말하면 화어 대중음악의 전개는 중국에서 자본주의의 발전이 어떻게 이뤄졌는지를 문화적인 차원에서 보여주는 좋은 사례다. 여기에 일본 대중음악이나 한국 대중음악의 중국 유입까지 고려한다면 이는 ‘동아시아에서의 자본주의 발전’을 문화적 상징 차원에서 해석할 수 있는 실마리를 제공할 것이다. ‘중국’이나 ‘아시아’에 대한 관심이 새삼스럽게 고조되고 있는 현실, 아시아의 통합(integration)이 잠재적 어젠다로 부상하고 있는 최근의 분위기를 감안하면, 이러한 문화적·상징적 차원에 대한 고려는 매우 중요한 요소로 보인다. 이는 단순히 ‘한국 대중문화가 중화권에서 승승장구하고 있다’는 기분 좋은 말보다 훨씬 의미심장한 문제다.

반면 4대 천왕 현상 이후 중화권 대중음악은 한국에서는 별다른 관심을 끌지 못하고 있다. 현재 한국에서 중국에 대한 관심은 ‘경제적 관심’일 뿐 특별히 ‘문화적 관심’이라고 보기는 어렵다. 몇몇 지식인만이 중국에 대해 문화적 관심을 보일 뿐이다. 또한 그 관심도 대중문화라기보다는 고급문화에 국한하는 경우가 많다. 한국인들은 한국에서 중화권으로의 대중문화 유출, 이른바 ‘한류’에는 관심이 있지만 그 역의 흐름에 대해서는 별다른 관심도, 주목도 없다.

|

과도한 추측일 수도 있지만, 여기에는 일종의 불안감이 작용하고 있는 것은 아닐까 한다. 중국의 경제가 부상하듯, 중국의 대중문화나 대중음악이 부상해 현재 한국이나 일본이 누리는 대중문화의 맹주 자리를 위협할 것이라는 두려움이 숨어 있는 것은 아닐까. 분명한 것은 현재로서는 불안감을 갖는 것이 옳은지 여부를 판단할 만한 분석도, 관찰도 없다는 것이다.

중국에 더 많은 한국 대중문화상품을 팔기 위한 연구라면 실용적인 비즈니스 분석으로 족할 것이다. 그러나 ‘동아시아’라는 상호 이해 속에서 새로운 문화적 교류와 협력의 틀을 만들기 위한 연구라면 새로운 차원에서 중국 대중문화에 접근하는 시도가 필요하다고 확신한다. 거대한 대륙에서 100년 동안 일어난 대중음악의 역사에 대해 쓴 이 ‘무협지 같은’ 글이 그 출발점이 되기를 바란다.

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)