방송사가 공개한 대왕암 속살

“양수기는 넉 대를 동원했지요. 모래주머니 500개를 가져가 아침부터 열심히 막았어요. 대왕암 내부로 들어오는 물길은 희한하게도 동서남북 쪽에 있더군요. 점심 무렵 작업은 거의 마무리됐지만 큰 파도가 치니 가장 큰 동쪽 수구가 한 방에 뚫렸어요. 점심도 굶어가며 제가 다시 막았어요. 거의 3시간 만에 물을 퍼내고 겨우 촬영하고, 탐사도 했지요. 계속 들어오는 물 때문에 바닥까지 물을 다 빼지는 못했지만 뚜껑돌이라고 하는 바위 바닥까지 봤어요. 바위는 바닥에 박힌 상태였어요. 이것이 무덤의 개석(蓋石·뚜껑돌)처럼 보인 것은 물속에 있을 때 일어나는 착시 현상 때문이었어요.”

그에 따르면 20t 정도로 추정되는 이 바위가 바닥에 박힌 사실을 제외하더라도 육상 어딘가에서 이곳으로 옮기는 것은 불가능에 가깝고, 또한 파도가 일면 물을 막을 방법이 없기 때문에 대왕암 내부에 무슨 인위적인 시설을 하는 일도 불가능하다.

그렇지만 역사스페셜은 조사에 참여한 한 지질학자를 불러내 그 성과를 홍보했다. 다른 말들은 기억에 남지 않으나, 대왕암 내부에서 인위적으로 바위 면을 갈무리한 흔적이 발견됐으며, 이를 통해 이곳이 문무왕 유해를 화장하고서 그 유골을 안치한 곳임을 알 수 있다는 요지로 그 지질학자가 인터뷰한 장면은 지금도 또렷하다.

하지만 이은석 과장과 마찬가지로 나 역시 이를 의심한다. 과연 대왕암 내부 바위에 손을 댄 흔적이 있는가. 아무리 훑어봐도 그런 흔적을 찾을 길이 없다. 어쩌면 역사스페셜이 시청자 구미에 맞게 대왕암이 ‘유골 산포처’임이 발굴조사 결과 드러났다는 성과를 극대화하려고 끼워 맞춘 억측이 아닌가 하는 느낌을 받았다.

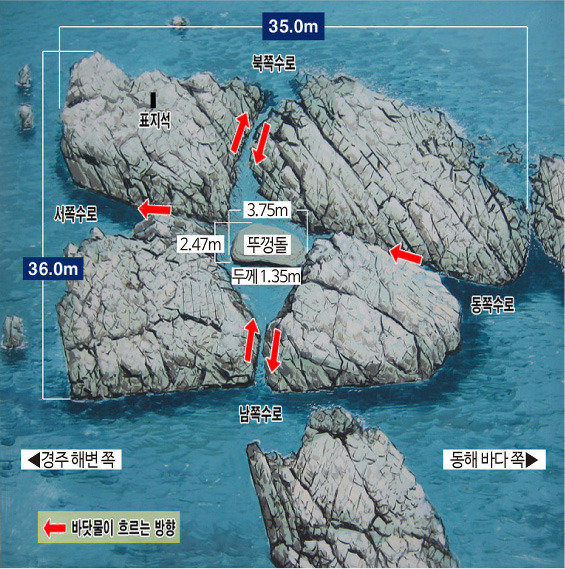

문무왕의 유훈이 깃든 감은사 터에서 아주 가까운 경주 감포 앞바다에 똬리를 튼 대왕암(大王巖)은 4개 덩어리가 뭉치를 이룬 화강암 바위섬이다. 현재 해변으로부터 약 200m 떨어진 수중섬인 대왕암은 크기가 동서 35m, 남북 36m로 공중에서 내려다보면 방형에 가깝다. 해수면에서 높이는 대략 5.3m. 바위는 네 개 돌덩이로 갈라져 있고 복판에 웅덩이가 있다. 수심은 대략 1.5m. 그 웅덩이 안에는 동서 최장 2.47m, 남북 최장 3.75m, 두께 최대 약 1.35m 크기에 무게 대략 20t인 큰 돌덩이 하나가 있다.

방송사가 주도한 이 발굴을 통해 대왕암은 마침내 신비의 영역을 벗어났다. 돌이켜 보면 그전에도 대왕암 속살을 보고자 하는 시도가 없지 않았다. 1982년, 문화재청 전신인 문화재관리국이 내부를 조사하기로 하고는 수중 다이버를 입수시키기 직전에 중단한 일이 있다. 이를 추진한 조유전 전 국립문화재연구소장은 중단 이유로 “신비의 영역에 남겨두는 것이 좋겠다고 판단했다”고 말한다.

신라삼산오악학술조사단

1964년 10월 24일, 한국일보는 광복 이후 국내 언론사 역사상 아마 처음이지 않을까 싶은 문화재 사업 시작을 알린다. 신라오악학술조사 사업이 그것이다. 말 그대로 ‘삼국사기’ 제사지(祭祀志)에 보이는 신라 오악 일대에 산재하는 유적들을 조사한다는 것이었다. 오악(五嶽)이란 동악인 토함산, 남악인 지리산, 서악인 계룡산, 북악인 태백산 그리고 중악인 팔공산을 말한다. 이들 다섯 군데 산은 신라가 신으로 섬겨 때마다 제사를 지낸 영산(靈山)이었다. 그런 까닭에 오악 주변에는 신라시대 유산이 더욱 많이 포진한다.3년 뒤 이 사업은 성과가 쌓이면서 조사 대상 범위도 삼산(三山)으로 확대된다. 삼산은 신라가 국가 차원에서 지내는 제사 중에서도 가장 규모가 큰 대사(大祀)를 지낸 곳이다. 중사에 속하는 오악이 신라 전 국토에 고루 퍼진 데 비해 삼산은 수도 경주 주변에 위치한다. 구체적으로는 경주 일대의 나력산(奈歷山)과 영천 일대의 골화산(骨火山) 그리고 청도 일대의 혈례산(穴禮山)을 말한다. 조사 구역이 넓어지자 조사단 이름도 ‘신라삼산오악학술조사단’이라 부르는 일이 많아졌다.

1962년 한국일보에 입사해 1980년까지 이 언론사에서 줄곧 경주 주재 기자를 지낸 언론인 우병익(84) 씨는 사업 기간 내내 일선 현장에서 취재를 담당했다. 사업 시작 당시만 해도 신생 신문사로서 기존 동아·조선일보와 경쟁해야 했던 한국일보는 그의 회고에 따르면 돌파구를 문화재에서 찾았다. “언론에서 문화재를 의도적으로 키운 것은 한국일보이고, 한국일보 역시 문화재 때문에 엄청 컸다”는 것이 그의 판단이다. 더불어 한국일보 창업주이자 사주인 장기영 사장 역시 문화재 사업에 과감한 투자를 했다고 한다. 우 기자는 “신라삼산오악조사 사업은 정부에 돈 한 푼 지원받지 않은 순수 한국일보 지원 사업”이었다고 한다. 그 성과는 눈이 부실 정도였다. 광복 이후 새로 찾아냈다는 신라사 관련 보물들은 거의 이 사업이 이룩한 성과였으니 말이다.

조사단 출범 당시 면면을 보면 한국일보에서는 문화부장 예용해 씨가 주무였다. 그는 한국문화재 역사에서 ‘인간문화재’라는 말을 만들어낸 인물이며, 영향력 역시 막강했다. 출범 당시 단장은 체육인이자 사회학자이면서 역사학자인 상백(想白) 이상백(李相佰·1904~1966) 박사였고, 위원으로 당시 미술사학계와 역사학계 그리고 고고학계 중추인 황수영·진홍섭·김원룡·이기백·최순우·김영하 교수가 위촉됐다. 조사단 창설 이래 해체될 때까지 간사는 미술사학자인 정영호 전 단국대 교수 몫이었다. 초창기 자신의 역할에 대해 정 교수는 “모든 기획과 진행, 한국일보와의 연락 등”이었다고 기억한다. 이상백 박사가 2년 뒤 타계하자 단장에 당시 서울대 교수이자 역사학자인 동빈(東濱) 김상기(金庠基·1901~1977)가 취임했다. 더불어 홍사준 국립부여박물관장과 박경원 부산시립박물관장을 위원으로 보강했다. 사업 기간 역시 1972년까지로 연장됐다. 대왕암 ‘발견’은 바로 이 오악학술조사의 성과였다.

고유섭과 ‘대왕암의 노래’

이 사업에 대왕암이 포함된 것은 정영호 교수의 회고에 따르면 식민지 시대 한국미술사를 개척한 우현(又玄) 고유섭(高裕燮·1905~1944)에 뿌리를 둔다고 한다. 인천 출신인 우현은 서울 보성고를 졸업하고 경성제국대학 법문학부 철학과에서 미학과 미술사를 전공하면서 한국미술사 연구에 뛰어든다. 1933년 이후 타계할 때까지 조선총독부박물관 산하 개성부립박물관장으로 있었다. 이 기간에 그의 문하에서 사숙(私淑)한 제자들이 황수영·진홍섭·최순우다. 이 중에서 우현과 황수영·진홍섭을 한국미술사 개성 삼인방이라 부르기도 하고, 제자 세 명을 그렇게 부르기도 한다. 한국미술사는 공교롭게도 모두 개성 출신인 이들이 체계를 잡았다고 해도 과언이 아니다. 정영호 교수는 이 우현 제자들에게 배웠다. 따라서 그는 우현의 재전제자(再傳弟子)다. 이렇게 보면 신라삼산오악조사단은 우현 제자들이 핵심을 이룬 셈이다.한데 우현은 ‘나의 잊히지 못하는 바다’라는 제목으로 대왕암을 노래한 시를 발표했다. 현재 대왕암을 내려다보는 정자인 이견대(利見臺)에 현판으로 걸려 있다. 노래 1절만 본다.

“대왕의 憂國聖靈(우국성령)은 / 燒身後(소신후) 龍王(용왕)이 되자/ 저 바위 저 길목에 / 숨어들어 계셨다가 / 海天(해천)을 덮고 나는 / 賊鬼(적귀)를 調伏(조복)하시고”

이 시는 ‘고려시보(高麗時報)’라는 개성 지방신문 1939년 8월 1일자에 실렸다. 우현은 또 같은 매체 1940년 7월 16일자에는 ‘경주기행의 일절(一節)’이라는 자못 흥분한 색채가 짙은 산문을 기고하거니와, 이에서는 “무엇보다 경주에 가거든 동해의 대왕암을 찾으라”고 주문하기도 했다. 신라오악조사단은 우현이 남긴 이런 대왕암 관련 글들에 깊은 인상을 받은 듯하다.

“대왕암 발견”

나아가 이번 발견이 갖는 의미라든지 구조적 특징 등은 3면에 따로 박스기사를 실어 부연했다. 이 기사에는 “‘화룡방일(化龍防日·용이 되어 일본을 막겠다)’의 유언 따라” “해조음(海潮音) 속 숙연한 환경” “왜구 막으려던 투철한 왕도(王道)의 결정(結晶)” “석굴암 대불(大佛)도 대왕암을 정시(正視)” “감은사 등은 호국 사찰로 지어”와 같은 제목 혹은 부제로 뽑은 문구가 가득하다.

이런 문구들에서 이들이 대왕암을 통해 무엇을 읽어내려 했는지도 엿볼 수 있다. 그것은 바로 당시의 시대정신을 표상하는 호국(護國)과 극일(克日)과 통일(統一)이었다. 문무왕과 그가 묻혔다는 대왕암을 통해 민족통일의 열망과 이를 위한 방편으로 호국과 극일 정신을 고취하고자 했던 것이다. 이렇게 중요한 곳이니 당장 사적으로 지정해 보호해야 했다. 이 박스 기사에 인용된 김상기 박사의 말에는 “보호대책이 시급하다”는 대목이 보인다. 실제 대왕암은 그해 7월에 사적이 됐다.

대왕암 발굴은 이를 주도한 조사단이 한국일보 주관인 까닭에 당연히 이 신문의 특종이었다. 다른 신문에서는 그 이튿날이 돼서야 관련 기사가 보이기 시작한다. 이렇게 해서 우리가 아는 대왕암은 화려하게 역사의 전면에 등장한다.

발견인가 재발견인가

한국일보를 필두로 하는 당시 언론 보도를 보면 이상한 점이 있다. 모든 보도가 이때 대왕암을 발견했다고 하지만, 이 점이 의아하기 짝이 없다. 왜냐하면 이때 오악조사단이 발견했다는 대왕암은 현재 남아 있는 증거들을 볼 때도 고려시대 이래 줄곧 문무왕의 유골을 뿌린 대왕암으로 알려졌기 때문이다.예컨대 고려 말 도은(陶隱) 이숭인(李崇仁·1347~1392)이 쓴 ‘초옥자전(草屋子傳)’이라는 글을 보면 임인년(1362·공민왕 11) 가을에 도은 자신이 초옥자라는 사람과 함께 “감응사(感應寺·감은사의 오류)에서 노닐며 용혈(龍穴)을 들여다보았으며, 이견대에 올라가고, 배를 타고는 대왕암까지 갔으니, 이 또한 동해의 기관(奇觀·기이한 볼거리)이었다”고 한다. 도은이 말하는 대왕암이 지금의 대왕암임은 말할 나위가 없다.

지금의 대왕암을 문무왕 수중릉으로 간주한 조선시대 글도 부지기수에 달한다. 조선 초 지리지인 ‘신증동국여지승람’ 경상도 경주부(慶州府)를 보면 이견대를 소개하면서 “(이견)대 아래 10보(步) 바다 가운데 네 뿔이 우뚝 솟은 돌이 네 문과 같은 곳이 있는데, 이것이 그(문무왕)를 장사한 곳이다. 지금까지 대왕암(大王巖)이라고 일컫는다”고 했다. 여기서 말하는 대왕암 모양은 지금의 대왕암과 똑같다. 그럼에도 신라오악조사단에서는 대왕암을 새로 발견한 듯이 홍보했다.

도대체 어찌된 일일까? 이때의 ‘발견’이란 위치나 실체를 알지 못한 대왕암을 새로 찾았다기보다 엄밀히는 그 구조를 이때 와서야 비로소 밝혀낸 일을 말하는 것이라고 이해하는 편이 좋을 듯하다. 말하자면 재발견이었다. 실제 대왕암 내부 조사는 이때 비로소 이뤄졌다. 정영호 교수의 회고.

“1967년 5월 15일 오전 10시에…필자는 김원룡·김기웅 선생님과 함께 해중 능역(陵域)에 들어가 3t 무게의 복개석(覆蓋石) 밑에 용혈(龍穴)이라 칭할 수 있는 큼직한 암혈(巖穴)이 있음을 확인하여 길이 6m가 넘는 대나무 장대가 다 들어가도 모자람을 알게 되었다. 5월 중순 동해수(東海水)는 역시 냉기로 몸이 떨렸으나, 흥분된 1시간의 작업을 끝내고 나니 오히려 훈기가 들었다.”

정영호 교수를 포함한 3명이 팬티 바람으로 대왕암 내부 웅덩이에 들어가 장대를 쑤셔 그 복판 바윗돌 밑에 구멍이 뚫렸다는 사실을 확인했다는 것이다. 이런 조사 성과를 토대로 조사단이 그린 대왕암 내부 모식도가 5월 18일자 한국일보 5면에 실렸다. 이를 보면 대왕암 내부 복판 바닥에는 관 같은 시설을 안치하기 위한 홈을 파고, 그 위를 복개석이라 칭한 거대한 바위 덩어리를 덮은 모양이다. 이것만 보면 대왕암은 흡사 무덤이다.

하지만 2001년 역사스페셜과 국립경주문화재연구소가 직접 내부를 발굴조사한 결과는 이와는 전연 딴판이다. 소위 복개석 아래에는 유골을 안치했을 만한 용혈 또는 암혈은 어디에도 없었다.

그렇다고 우리가 50년 전 대왕암 ‘재발견’을 굳이 폄훼할 이유는 없을 것이다. 그렇다는 결정적인 증거가 있다고 확신은 하기 힘드나, 지금의 대왕암은 우리에게 주어진 자료에 의하는 한 고려시대 이래 줄곧 문무왕 수중릉으로 통했다. 이 역사 역시 무시할 수 없다. 반세기 전 조사 방법이 지금의 눈으로 볼 때 아쉽기는 하지만 그 시대의 한계였다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)