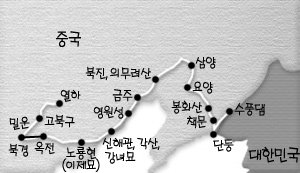

허세욱 교수가 뒤쫓는 연암의 연행도.

연암의 눈이 마침내 휘둥그레졌다. 청나라 문명의 충격은 물론 처음이 아니다. 청국으로 들어오는 책문에서 그 번창하고 화려한 거리 풍경에 놀랐고, 성경에 산적한 상품과 오랜 역사의 골동에 감탄했으며, 다시 백기보로 이동할 때 수렁 길 200리에 먹줄을 친 듯 반듯하게 놓인 다리, 그리고 무령(撫寧) 거리에서 눈부신 금옥의 편액들을 보았을 때도 입을 다물지 못했다. 문명적인 것들이었다.

8월1일 북경의 정양문 앞에 발을 디딘 연암은 높이 솟은 패루와 누런 기와가 파도치는 구중궁궐과 맞닥뜨렸다. 단순 건축물이 아니었다. 이 땅에 붉은 모자와 말굽 모양 소매를 걸친 청인들이 정권을 창출한 지 어언 4대, 건륭(乾隆)이란 배를 띄운 지 45년, 그들은 18세기를 뒤흔들어 세계의 중심으로 발돋움했다. 아니 청나라는 중국을 통일한 실재 정권이요, 세계에 그 영향을 촉발하는 실세다. 비록 만주족이라는 소수민족이 세운 정권이지만 중국의 21대 왕조 3000년의 역사에 당당히 몸을 꽂고, 그 유구한 역사공간을 계승하고 있다. 여기에는 필시 어떤 법술과 심법(心法)이 있을 것이라고 연암은 믿었다. 연암은 북경의 먼지 속을 다만 스치고 지나가는 한낱 과객이 아니었다.

惟精惟一의 선례

북경의 한 유리창 골목.

일관과 통일, 불변의 원칙 운용에 있어 한쪽으로 치우치지 않는 중용을 그 전제로 삼은 것도 주의할 만하다. 연암은 ‘유정유일’의 심법을 성인의 역사에서 찾았다. 곧 요·순으로부터 홍수를 다스린 하우, 정전(井田)제도를 세운 주공, 학문을 편찬 정리한 공자, 이재(理財)를 밝힌 관중의 업적이 유정유일의 선례라 했다. 연암의 눈은 여기에 그치지 않았다. 역사 이전의 전설, 즉 무명의 성인이나 역사에서 왜곡되거나 역사의 비판을 받은 그 모든 실재의 역사와 심지어 모방된 역사까지 일관된 역사, 통일된 역사로 간주했다. 매우 섬뜩한 실학자의 사안(史眼)이다.

연암은 문자가 창조되기 전에 중국 역사의 기초를 다지고 수정한 무명의 성인들의 심력과 총기를 기억하길 바랐다. 그뿐만 아니다. 심술(心術)이 다르고 하는 일이 달라서 우인(愚人)으로 지목된 이가 있다. 연암은 그들이 음탕한 마음과 영리한 기교로 재앙의 두목이 되고 우부(愚夫)의 탈을 썼지만 천지를 뒤흔들 만한 업적으로 천하를 통일했음을 환기시켰다. 바로 옥과 구슬로 궁궐을 지은 걸, 주를 비롯 만리장성을 쌓은 몽염, 천하에 곧은 길을 닦은 진시황, 천하의 법과 제도를 통일시킨 상앙 등을 그 예로 들었다.

또 한 가지 있다. 역사의 모사력(模寫力)이다. 춘추 때 육국(六國)은 걸과 주를 욕하면서도 그들의 경궁요대(瓊宮瑤臺)를 모방하다 장화대(章華臺)와 황금대를 지었고, 진시황의 아방궁은 장화대와 황금대의 윤곽을 모사했다. 그리고 한(漢)나라의 미앙궁(未央宮)은 아방궁의 재판이다. 그것들이 어느 날 잿더미가 되건만 계속 되풀이했고, 공사할 때는 짐짓 모르는 척하다가 뒷날에야 고래고래 꾸짖는 버릇마저 되풀이했다.

‘나를 알아줄 사람 하나 있다면…’

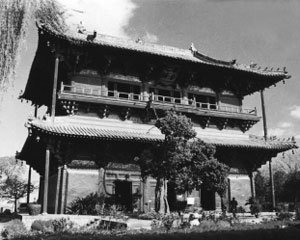

계현 독락사 정전 뒤에 있는 관음각 전모. 연암의 ‘열하일기’ 기록과 일치한다. 특히 연암이 보았던 이태백의 편액이 지금도 걸려 있다.

거기다가 성인은 일찍이 도(度), 양(量), 형(衡)을 규제해 역사를 통일했다. 둥근 것은 그림쇠에, 모난 것은 곡척에, 곧은 것은 먹줄에 맞도록 각각 규제했다. 꼼짝 못하게. 이런 법칙이면 천하를 한 수레바퀴처럼 몰고 갈 수 있었다. 이를 두고 연암은 힘주어 말했다. “(그 법칙을) 천하에 적용하면 천하가 이를 지키고, 심지어 걸·주에 적용해도 걸·주가 지킬 수밖에.”

이는 청나라가 비록 오랑캐일지라도 중국의 ‘유정유일’을 준수해서 오늘의 실체를 이뤘다는 긍정이며 동시에 청나라가 중국의 국통(國統)을 이었다는 연암의 선언인 셈이다.

북경에서 연암의 일정은 극과 극, 격정의 연속이었다. 8월1일 정양문에서 ‘유정유일’을, 8월4일 27만 칸의 유리창(琉璃廠)에선 천하의 고독을 만난 것이다. 정양문 그 존엄의 실체 앞에서 중국 역사의 통일성을 보았고, 유리창 그 번영의 현장에서 갑자기 ‘천하지기(天下知己)’를 반문한 것이다. 그는 유리창 어느 다락에 올라 이렇게 중얼거렸다.

“천하에 나를 알아줄 사람 하나 있다면 한이 없을진저!”

연암은 산해관으로 들어서면서부터 열사흘째 줄곧 청나라 문명의 스트레스에 시달리다가 마침내 카타르시스에 달해 이같이 고독을 울부짖었다. 지난달 청석령을 넘고 삼류하를 건넜을 때, 저 멀리 몸을 드러낸 요양의 백탑을 보고 ‘아! 여기 한바탕 울 만하구나!’라고 감탄한 것과 다를 바 없었다.

연암은 유리창에 홀로 서서 사무친 이방감에 몸서리쳤다. 자신의 행장, 생김새, 내력을 알 사람이 있을 턱이 없었다. 조선 땅에서 떵떵거리던 반남 박씨 자신을 알 턱이 없었다. 동시에 무한한 자유를 만끽했다. 여기 아무도 아는 이 없는 풍요의 거리에서 미치광이가 되고 싶고, 또 성인이나 부처를 비롯한 철인이나 현인으로 둔갑해 이 고독을 누리고 싶었던 것이다. 그리고 스스로 위안했다. 공자의 말을 빌려 ‘사람이 나를 몰라준다 하여도 화내지 않을 것(人不知而不·#53784;)’이라고 했고, 노자의 말을 빌려 ‘나를 알아주는 사람이 드물다. 나란 존재가 귀하기 때문(知我者希, 我其貴矣)’이라고도 했다.

연암은 고독의 절정에서 익살을 부렸다. 그러면서도 여유만만했다. 선사에 있었던 전설과 역사에 씌어진 사실로 미루어 인간은 이 망망한 천지 속에 절대적으로 버려진 미물의 존재가 아니라고. 연암은 애써 은 임금이 제위를 버리고 거리에 숨었다가 격양가를 부르는 농부를 만났다는 이야기로부터 공자가 송나라서 쫓겨 다닐 때 저 뒤쪽에서 안자가 ‘선생님이 계신데 제가 어찌 감히 먼저 죽겠습니까?’하며 나타났던 사적을 예로 들었다.

번영의 저자소리와 부의 패덕

북경이라는 청나라 황성의 근교에 들면서 연암의 스트레스는 이렇게 돋우어졌다. 옥전에서 100리 길을 달려 계주성에 다다른 연암은 구경거리를 만나 부산했다. 독락사(獨樂寺)를 중점적으로 보았다. 당(唐)나라 때 건축했으나 요(遼)대에 중건해서 현재 요나라 3대 사원의 하나로 꼽는 절이다. 연암은 독락사 아홉 길의 금불과 와불을 참관했다. 이불을 덮고 누운 와불은 부처가 아니라 이태백이 술에 취해 누운 모양을 새긴 조각이라 했다.

어양교가 계주성의 중심이었던 모양이다. 왼쪽에는 양귀비의 사당이 있고, 그 건너편에는 안녹산의 사당이 마주보고 있었다. 여기는 안녹산이 반군을 일으켜 천하의 강국 당나라를 공격하고 황제를 꿈꾸던 반란의 거점이다. 전설에 따르면 독락사의 이름도 안녹산이 ‘저 혼자 즐길 뿐 백성과 어울려 즐기지 않는다(思獨樂而不與民同樂)’를 빗대서 지은 것이라 한다.

그들의 사당을 두고 속이 뒤틀린 연암이 독락사의 이태백 취와상을 보고 속이 후련했을지 모른다. 아무튼 거침없이 한마디했다. ‘천하에 돈 있는 놈들 못할 짓이 무엇인가. 하필이면 음탕하고 더러운 사람들 기리려 사당 짓고 무슨 명복을 빌자는 것이람?’

연암은 계주성을 지나 연교에 가까울수록 거마 소리가 우렛소리처럼 요란했다고 기록했다. 그런데 그러한 번영의 저잣거리와 어울리지 않는 풍경이 있었다. 돈 있는 사람들의 저택들은 그렇다 치고, 길가의 무덤들이 눈에 거슬렸던 것. 마치 사람이 살고 있는 인가처럼 담장을 두르고 담장 밖에는 못이며, 홍예의 돌다리를 세웠을 뿐 아니라 패루에 통나무배까지 매어둔, 말하자면 양택인지 음택인지 분간 못할 호화 분묘가 줄을 섰더라는 것이다. 이쯤 되면 부(富)의 패덕이다. 예의 염치를 주장하는 당시 조선의 성리학풍과 크게 어긋날 뿐 아니라 남(男)은 남, 여(女)는 여, 생(生)은 생, 사(死)는 사 그것이 분별되어야 하는 유가의 원칙에도 거슬렸다.

선박 건조와 해운 관리

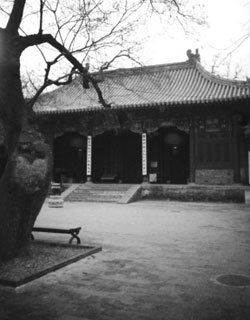

북경에 있는 동악묘 대문. 조선 사절이 여기서 옷을 갈아입었다.

연암이 놀란 것은 만리장성에 견줄 만한 선박의 운집이 아니라 그처럼 많은 선박의 건조와 해운의 관리였다. 우선 배의 구조가 밑창, 갑판, 선실, 지붕의 4층인 데다 밑창은 창고로, 갑판과 선실은 조각과 그림으로, 지붕 누각 또한 현판, 주련, 휘장, 서화 등으로 꾸민 호화 선박이었다. 그때 한 떼의 선단이 도착했다. 호북(湖北)서 조세로 수납한 좁쌀 300만 을 실은 배들이었다.

포구에 운집한 선박마다 깃발이 펄럭였다. 그때 벌써 ‘절강(浙江)’ 이니 ‘산동(山東)’이니 하는 선적(船籍)을 깃발에 표시했던 모양이다. 이래서 연암은 노하의 배 구경을 못한다면 황성의 장관을 알 수 없노라고 총평했다.

그런데 연암은 여기서 희한한 걸 구경했다. 글쎄 배에 관을 싣고 상주가 머리를 조아리며 조객을 맞고 있었다. 7월9일에 사망한 부친의 유체를 모시고 먼 호북땅 고향으로 운구 중이었다. 그날이 8월1일이었으니 벌써 22일장인 셈이다. 상복을 입은 상주가 머리도 깎지 않은 채 코앞에 의례(儀禮) 몇 권 놓고 거상 중임은 조선과 별반 다름없었지만 거상기간이 턱없이 긴 데다 상가(喪家)에 풍악도 잡히고 투전판도 벌어지는 등 이색적인 상례였다. 연암은 거기 선상의 상가, 갈매기 구름 누각 모래사장 그리고 돛들이 오락가락 옹기종기 영롱하게 비치는 파란 창가에서 문득 물위에 뜬 집임을 잊은 채 ‘월파정상인(月波亭喪人)’, 곧 달빛 물결의 정자집 상주라고 시적으로 묘사했다.

연교와 노하를 떠나 통주와 영통교를 지날 때도 경이로움은 계속됐다. 영통교에서 조양문 밖까지는 운하 양쪽으로 짐승 모양을 한 수백, 수천 개의 난간 기둥과 무지개다리 수십 길에 펄펄 안개가 날렸으며, 통주에서 황성까지 긴긴 석판로에 쇠수레바퀴들이 마주치며 요란한 소리를 냈다. 거기도 담장으로 에워싸인 분묘는 계주성이나 다름없었다.

이윽고 북경성 동악묘. 삼사(三使)는 관복을 고쳐 입고 높고 낮은 반열을 정비했다. 눈앞에 우뚝 선 정양문, 그러나 먼지가 부옇게 하늘을 덮은지라 눈을 뜰 수가 없었다. 수레들이 물통을 싣고 여기저기서 물을 뿌리고 있었다. 숙소로 가서 여장을 풀 차례다. 더 이상 경이로운 풍경이 있다 한들 정양문, 선무문, 유리창에 견주랴! 이제 압록강에서 북경성까지 서른세 군데의 역참을 지나온, 장장 1015km의 연행에 일단 쉼표를 찍어야 한다.

한·중 선비의 우의

‘관내정사’ 후반부 122km는 경이와 격정 일색이었지만 훈훈한 이야기 한 쪽이 없는 건 아니다. 연암이 7월30일, 호타하(??河)를 건너 삼하(三河)에 들렀을 때 갈 길이 바빴음에도 민가 한 곳을 찾았다. 삼하읍 동쪽 관우묘 옆 작은 초가집 모퉁이에서 중국 선비 손유의(孫有義)란 사람을 찾고 있었다. 손씨는 연암의 친구이자 조선의 실학자 담현 홍대용(洪大容)의 친구였다. 담헌이 연암보다 15년 앞서 그의 숙부 홍억이 서장관으로 북경에 출사할 때 군관으로 수행했던지라 그때 친교를 맺은 사이였다. 담헌이 연암 편에 편지와 선물을 부탁했기로 연암이 이를 전교하려 친히 방문한 것이다. 우편이 불편했던 시대, 한·중 선비의 우의를 상징하는 미담이다.

손씨는 산서(山西) 지방에 훈장으로 출타 중이라 만나질 못했고, 집에는 딸 하나를 데리고 부인만 사는지라 주렴을 사이에 두고 선물을 주고받을 수밖에 없던 풍속 또한 애틋하다. 그때 무너진 담장에 처녀 하나 하얀 얼굴을 달고 있더라고.

북경에서 연암 일행은 곧장 서관(西館)으로 머리를 돌렸다. 청나라가 안배한 사절의 객사(客舍)였다. 연암은 조선 사관의 내력을 밝혔다. 맨 처음 배정된 곳은 옥하관(玉河館)으로 청나라 개국 초에 자금성 동남쪽으로 흐르는 개울인 옥하에 지었던 것이다. 여러 가지로 체통을 세웠지만 머지않아 까닭 없이 러시아 사람들에게 넘어갔고, 두 번째 배정받은 회동관(會同館)은 건어호동(乾魚胡同)에 있는 옛날 만비(滿丕)라는 도통의 집이었다. 회동관은 흉가라는 소문으로 음산했다. 만비가 피살되고 그 가족들이 자살하면서부터다. 하지만 회동관을 계속 객사로 썼다. 다만 별사들과 동지사들이 한꺼번에 붐빌 때면 부근의 서관(西館)을 얻어 분관으로 썼다. 그러다 연암이 연행을 시작하기 한 해 전에 회동관이 소실되자 서관을 본관으로 임시 사용 중이었다.

필자는 지난 2월과 5월, 두 차례에 걸쳐 ‘관내정사’ 후반부를 답사했다. 그러니까 연암이 다녀간 지 227년 만이다. ‘열하일기’ 어느 길인들 옛날 같을까만 이 구간, 계주성에서 북경에 이르는 길 만큼 벽해상전이 현실화한 곳은 없을 성싶다.

안녹산사와 양귀비사

중국인민최고법원 옆에 있는 어느 변호사 사무소. 러시아식 건물이다. 옛 옥하관 자리.

옥전에서 버스를 타고 서북방향으로 1시간가량 계주성을 향해 달렸다. 중간에 채정교(彩亭橋) 고수진(孤樹鎭) 별산진(別山鎭)을 거쳐 계현(·#53626;縣)에 도착했다. 지금의 경유지명은 ‘열하일기’에 나온 彩亭橋 枯樹店 鱉山店과 달랐다.

연암이 ‘열하일기’에 기술한 청나라 지명이 차라리 시적이고 사실적이다. 고수진이라는 지명만 해도, 수백년 된 고목이 있었는데 가지나 밑동이 썩지 않은 데서 유래했다. 지금의 중국 지명은 옛날의 자음을 쉽게 고쳐 쓴 별자(別字)가 많다. 예를 들어 ‘일신수필’에 나오는 십삼산(十三山)은 지금 석산(石山)으로 개명됐는데 중국어로 발음할 때 十三과 石山이 비슷해서다.

필자가 계주성을 부리나케 달린 것은 몇 가지 이유 때문이다. 첫째 이유는, 그곳이 성당(盛唐)의 현종(玄宗)에게 충성을 바치다 끝내 현종을 촉나라로 추방하고 황제의 감투를 썼으며, 현종이 총애한 양귀비와 눈이 맞아 놀아난 안녹산(安祿山)이 범양절도사(范陽節度使)로 있다 쿠데타를 일으킨 곳이어서다. 둘째 이유는, 그렇게 야심에 찬 오랑캐 무장 안녹산과 그토록 부도덕한 절세미인 양귀비, 두 사람을 기린 사당이 그곳에 있다고, 연암이 일기에 적어놓았기 때문이다. 셋째 이유는, 독락사에 있는 이태백의 취와상(醉臥像)이 아직 있다면 이태백의 표일하면서도 천의무봉한 그 천년의 용태를 감상하고파서다.

계현은 현재 천진(天津)시에 속해 있다. 서북쪽 2km 지점에 ‘경동제일산(京東第一山)이요, 중국 15대 명승의 하나로 꼽는’, 그래서 명나라 명문장가 원중랑(袁中郞)이 ‘반산기’로 그를 찬미했던 반산(盤山)이 있고, 시 동쪽 4km 지점에 취병호(翠屛湖)가 있어 산수가 우아한 소도시다. 짐을 풀고, 어양교를 찾았다. ‘안녹산사(安祿山祠)’와 ‘양귀비사’가 어딘지 물었다. 모두가 어리둥절한 표정을 짓는다. 필자는 사실, 중국 도처를 역사 탐방하면서 이런 표정을 숱하게 접한 터라 익숙하다.

그럼 그렇지! 연암이 ‘천하에 돈 있는 놈들 못할 짓이 무어 있니’라고 질타했던 곳이 아닌가. 그것들이 언제 사라졌는지 몰라도 인민공화국이 그대로 두고 볼 턱이 없다. 한 황제의 며느리에서 황후에 못지않은 후비로 등극해서는 친정 식구들을 불러들여 권세를 나누어주었는가 하면 못된 놈과 사통하다가 마침내 쫓겨나 도망 길에 나섰다가 그 길로 교수형을 당한 양귀비. 위구르족과 돌궐족의 혼혈로 태어나 왕위에까지 오른 최초의 무관이었고, 오랑캐 출신임에도 절도사에 올라 정·경·군을 한손에 휘어잡은 북방 변경 최고의 지휘관이 된 안녹산, 그는 충직과 성실을 위장, 현종의 신임을 한 몸에 받다가 반란과 함께 파죽지세로 낙양·장안·동관을 점령하고, 연(燕)나라 황제를 자칭한 반란의 괴수가 아닌가. 그럼에도 그것들을 깡그리 볼 수 없으니 쓸쓸했다.

발길을 독락사로 옮겼다. 대체로 연암의 기록대로였다. 정전이 있고 그 뒤로 이첨(二?) 누각인 관음각의 처마에 반가운 글씨가 보였다. 거기에 걸린 편액의 네 글자 ‘觀音之閣’ 옆으로 이태백의 자 ‘태백(太白)’ 두 글자가 분명했다. 다만 ‘관음지각’과 함께 독락사 2대 명편으로 꼽는 명나라 명필 엄숭(嚴嵩)의 ‘獨樂寺’는 연암의 눈에 띄지 않았던 모양이다.

‘만수운집’은커녕 강이 안 보여

계현을 떠나 연교로 옮기는 도중 호타하와 삼하(三河)를 관통하면서 저 언덕 어디쯤 손유의가 살았을 것이요, 그를 찾아간 연암이 그의 부인과 내외하면서 주렴 밑으로 담헌의 선물을 밀어 넣었을 서먹서먹한 그림을 떠올렸다.

이윽고 연교에 도착했다. 연교는 행정구역상 삼하시에 속하지만 사실상 북경 생활권이었다. 북경의 국무(國貿)빌딩, 곧 세계무역중심 건물 앞에서 팔리교(八里橋)·통주(通州)·노하·상마두(上碼頭·부두의 기점)를 거쳐 연교까지 시내버스가 연락부절이었다. 그러니까 노하·상마두·연교는 북경의 외곽도시요 베드타운인 셈이다.

어디서 어디까지가 노하고, 통주며, 연교인지 목측하기가 어려웠다. 옛 지도를 보면 여기에 네댓 줄기 강이 종횡했다. 가장 큰 조백하가 서북쪽에서 동류해 천진의 황해로 흘렀고, 작은 강 통혜하(通慧河)와 온유하(溫楡河)가 통주를 경유했다. 상마두는 그 지명부터 부두의 북쪽 기점인데 바로 북운하, 곧 북경에서 항주까지 닿는 경항운하의 기점이었다.

필자는 그 중심인 노하를 한 시간이나 서성였지만 어디에도 강이 보이지 않았다. 연암이 노하의 배 구경을 못한다면 도성의 장관을 알 수 없노라 했던 ‘만수운집’을 상상하기도 어려웠다. 현지 주민의 말로는 1950년대 말 ‘대약진운동’과 1960년대 말 인민공사의 집단생활·집단생산 틀 속에서 벌인 농토 늘리기 운동의 일환으로 시내와 강들이 메워졌다고 한다. 사방으로 고속화 도로가 뚫리고, 고가도로가 종횡하는 데다 벌집마냥 아파트가 촘촘했다.

여기저기 기웃거리다가 옛날 부두쯤에서 넓고 큰 학교를 발견했다. 노하고급중학교다. 학생들이 왁자글 교정을 휘젓고 몰려나왔다. 삼대마냥 키가 훤칠한 학생들이 북적이는 걸 보니 문득 연암의 눈에 비친 노하 포구의 돛대들이 저렇게 보이지 않았을까 싶은 생각이 들었다. 뒤에 들은 얘기로는 이 학교가 북경지역의 명문 학교라 한다.

쇠잔한 유리창 판도

북경에 있는 천주당.

삼하 못미처 어느 길가에 차려진 놀이터가 자못 인상적이었다. 삿자리를 엮어서 차양을 하곤 그 안에서 소설 놀이를 했다. 창과 연주로 ‘삼국지’ ‘수호전’ ‘서상기’의 대목 대목을 놀이하면서 어린이의 장난감을 팔았다. 그 속에는 소설의 등장인물이나 주요 사건을 인형으로 꾸며놓기도 했다.

우리의 경우도 마찬가지지만 중국은 지금도 전통 소설의 발생 현장을 관광지화하는 것은 물론 그 고사를 재생하는 기념관을 짓거나, 고사를 연극·창극으로 공연하고, 회화나 음악 형태로 대중화한다. 양자강 유역에 ‘삼국지’를 소재로 관광기업화한 곳이 산재한 것도 같은 맥락이다.

북경에 들러보니, 동악묘·천주당·조양문·선무문 등이 원래 그 자리에서 딸싹하지 않았다. 유리창도 옛 자리 그대로였다. 다만 27만 칸은 어림없었다. 연암은 정양문에서 선무문까지 가로 뻗어 다섯 골목이 모두 유리창이라 했지만 지금은 현대화에 밀려 유리창의 판도가 쇠잔하여 겨우 두어 골목만 성업 중이었다. 원(元)·명(明) 때 유리를 굽는 가마였던 이 자리가 청나라에 들면서 골동가로 발전, 오늘에 이르렀다. 300여 년 전부터 조선의 선비라면 북경을 나들이할 때 가장 먼저 들르는 곳으로 유명했다. 연암은 자신보다 앞서 이덕무 일행이 다녀간 바 있는 오류거(五柳居)를 비롯 양매서가(楊梅書街), 육일루(六一樓), 선월루(先月樓) 등을 거명했는데, 청나라 강희 11년(1672)에 창립해 오늘까지 유리창의 간판 노릇을 하는 영보재(榮寶齋·설립 당시는 松竹齋)는 빠져 있다. 틀림없이 연암도 그곳을 들락거렸을 것이다.

필자는 영보재에서 또 한 권의 화전지(畵箋紙)를 샀다. 그리고 그 앞을 하염없이 서성였다. 나와 연암의 그림자가 겹치는 순간이 있길 바라면서.

조선 사절의 진용과 의전

연암 일행이 머물렀던 사관을 찾기는 쉽지 않았다. 연암이 기록한 바에 따르면 옥하관은 옥하 언덕에, 회동관은 건어호동에 있다 했으나, 서관은 매우 애매했다. 별수 없이 한·중 학자들의 공동 연구결과를 참고했다. 옥하는 자금성으로부터 동류하는 인공 하류로서 지금 장안동가(長安東街)와 남성장(南城墻)이 마주치는 옥하중교(中橋)의 서쪽을 가리킨다. 지금은 쩡이루(正義路)와 둥자오민샹(東交民巷)이 만나는 최고인민법원 일대가 바로 옥하관 옛터다. 회동관은 옥하관의 별관으로, 현재 북경에서 가장 번화한 왕푸징(王府井) 간위후퉁(甘雨胡同·乾魚胡同과 동음이라서 통용함)에 위치했다. 그러나 1779년에 실화되자 임시 사관인 서관에 유숙했다. 지금의 시단루(西單路) 서북쪽 민족문화궁이 있는 그 북쪽의 징지다오후퉁(京畿道胡同)이 바로 그곳이다.

|

그러니까 우리들의 사관(使館)도 수난의 역사를 겪었다. 명 만력2년(1574), 하곡 허봉(荷谷許?)이 명나라에 출사했을 때 머물렀던 옥하관이 강희 연간에 러시아 사람에게 강점당하고 그 뒤 별관으로, 서관으로 전전했던 것이다. 통계에 의하면 인조 14년(1636)부터 광서 20년(1894)까지 청나라에 파견한 조선 사절만도 661차였다는데.

그럼에도 조선 사절의 진용과 의전은 대단했다. 사절마다 200, 300명이 50, 60일 동안 3000리를 주파했다. 그중 사절에게 관급하는 식단이나 물목이 ‘열하일기’ 8월2일자 일기에 밝혀 있다. 그것들의 후박이 직급별로 뚜렷했다. 풍부하고 다양한 식단이 구체적으로 명시되었다. 이렇게 실학적인 관아의 규정이 북학의 나라 청국 북경에서 실시되고 있었다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)