6월 1일, FAO 제정 ‘세계 우유의 날’

1960년대부터 국내서 우유 대중화

원유 자급률, 2022년 44.8% 불과

수입 멸균유의 유통기한이 긴 이유

국산 우유, 착유 후 냉각·살균·균질화

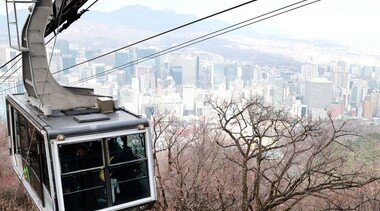

![[우유자조금관리위원회]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/66/4e/d4/60/664ed460047ad2738276.jpg)

[우유자조금관리위원회]

우유 생산량, 233만→192만t

우유는 오래전부터 의사나 영양학자 등의 연구에 의해 완전식품으로 입증됐다. 인류 역사상 가장 널리 음용되는 식품이기도 하다. 한반도의 조상들에게도 우유는 귀한 음식이었다. 고려 말기에는 국가 상설기관으로 유우소(乳牛所)를 둬 왕과 귀족 등 신분이 높은 사람들만 먹었다.우유가 대중화하기 시작한 건 1960년대의 일이다. 우유 생산량이 늘고 유제품이 본격적으로 개발되면서부터다. 1970년대 이후 국민의 체력과 체위가 꾸준히 상승한 이유는 국민의 영양상태가 개선된 덕분이다. 거기에는 국산 우유와 유제품의 역할이 컸다는 점을 부인하기 어렵다. 우유가 한국 산업화의 역사와 함께했다는 의미다.

국내 1인당 원유 소비량은 2015년 75.7㎏에서 2023년 83.9㎏으로 계속 늘고 있다. 다만 마시는 우유 소비의 주 고객층인 영유아 수가 감소하면서 1인당 우유 소비량은 내림세다. 식습관 변화에 따라 유제품 소비량이 꾸준히 느는 건 긍정적 요소지만, 이를 상대적으로 값싼 수입 유제품이 빠르게 점유하고 있다는 점이 문제로 지적된다.

국민의 식단에 우유와 유제품이 차지하는 비중은 매년 오름세다. 정작 원유(原乳) 자급률은 해마다 줄고 있다. 2000년 80.4%이던 원유 자급률은 2022년 44.8%로 감소했다. 국내 우유 생산량은 2001년 233만8875t에서 2023년 192만9913t으로 약 41만t 줄어든 반면, 같은 기간 수입량은 65만2584t에서 248만612t으로 4배 가까이 증가했다.

최근 저렴한 가격과 보관의 용이성 등을 이유로 수입 멸균우유를 찾는 소비자가 늘었다. 그렇다고 해서 소비자들이 수입 멸균우유를 흔쾌히 구매하는 건 아니다. 우유는 신선식품으로 불린다. 문자 그대로 ‘신선한 상태로 유통되는 식품’을 일컫는다. 수입 멸균우유는 유통기한이 1년인 데다 원유 품질에 대한 정보도 알 수 없는 점이 특징이다. 먼 거리에서 장기간 운송되는 만큼 유통기한이 길 수밖에 없다. 국내에 들어오기까지는 최소 한 달 이상이 소요된다.

실제 국내 온라인 사이트(네이버 및 각종 소셜커머스)에서 판매 중인 수입 멸균유(1ℓ) 5종(믈레코비타·갓밀크·밀키스마·올덴버거·오스트렐리아스)의 잔여 유통기한을 조사한 결과, 대부분 제조 후 3~4개월 경과된 제품으로 나타났다. 올덴버거의 경우 제조 후 평균 5개월 된 제품을 판매하고 있었다. 믈레코비타는 최소 2개월(약 9주) 된 제품, 오스트렐리아스는 3개월 3주 제품이 시장에서 유통됐다.

국산 우유는 착유 후 적정 온도로 바로 냉각시킨 뒤 외부에 노출되지 않기 때문에 원유의 살균과 균질화 처리를 거쳐 2~3일 내 유통된다. 이로 인해 대개 유통기한이 11~14일로 짧다. 냉장 보관은 필수다. 무엇보다도 국산 우유는 구매 시점에서 원유의 등급과 품질을 확인할 수 있다.

국산 우유의 우수한 품질 기준

![국산 우유의 품질 등급 기준은 낙농 선진국인 덴마크와 같은 수준이다. [우유자조금관리위원회]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/66/4e/d4/91/664ed491148bd2738276.jpg)

국산 우유의 품질 등급 기준은 낙농 선진국인 덴마크와 같은 수준이다. [우유자조금관리위원회]

1970년대 이후 50여 년의 낙농 역사를 거치면서 국내 낙농 기술 수준은 비약적 발전을 거듭해 왔다. 특히 원유의 위생 수준은 세계 최고로 평가받는다. 해를 거듭할수록 후계자 부족, 시설 투자에 따른 부채 증가, 생산비 증가 등의 문제로 낙농 경영 여건이 악화되는 실정이다. 이런 상황에서도 신선하고 질 좋은 우유를 만들기 위해 연구를 지속하는 낙농가의 노력이 낳은 결과물이라는 평가가 나온다.

좀 더 거시적 안목으로 생각해 볼 필요도 있다. 제품 선택은 소비자 몫이지만 식량안보라는 렌즈로 보면 국산 원유 자급률 확보는 매우 중요한 사안이다. 국내서 소비하는 우유를 해외에 의존하면 새로운 변수에 직면하게 된다. 국제 식량 위기와 기후변화 등 예기치 못한 사태가 벌어졌을 때 필요한 물량을 적정 가격으로 구하기 어려워질 개연성이 커지기 때문이다. 국산 원유 자급률에 대해 사회적 공론화 작업이 필요하다는 목소리가 나오는 이유다.

![[우유자조금관리위원회]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/66/4e/d4/b0/664ed4b00d0cd2738276.jpg)

[우유자조금관리위원회]

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 ‘반중 지도자군(群)’의 행진](https://dimg.donga.com/a/300/200/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9e/7c/5e/699e7c5e023ba0a0a0a.png)

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)