폐비닐, 플라스틱으로 재활용 처리업체 포화상태

“비닐도 썩는다” 거짓말 하는 수거업체도 있어

원래 가격이 없던 비닐 무리하게 떠맡은 수거업체

재활용 원료 단가 급락마다 반복되는 현상

비닐 수거할수록 재활용 업체 도산으로 한걸음

8월26일 서울 마포구의 한 오피스텔 관리사무소 직원이 기자에게 한 말이다. 8월 15일 이 오피스텔에는 ‘비닐은 종량제 봉투에 넣어 버려야 한다’는 안내문이 붙었다. 9월 3일 관리사무소에 전화를 해 “안내문이 붙어있다”는 사실을 확인하고 오피스텔을 찾았으나 안내문은 사라졌다. 관리사무소 직원은 “문제가 될 것 같아 방금 제거했다”며 “수거업체 사람이 요즘은 비닐도 썩는 소재라서 종량제 봉투에 버려도 된다고 알려줬다”고 안내문을 붙였던 이유를 밝혔다.

비닐은 매립해도 썩지 않기 때문에 반드시 재활용해야 하는 폐기물이다. 폐기물관리법에 따르면 재활용 쓰레기를 매립할 경우 3년 이하의 징역이나 3000만 원 이하의 벌금형을 받는다. 오피스텔 관리사무소 직원의 말이 사실이라면 수거업체가 거짓말을 한 것.

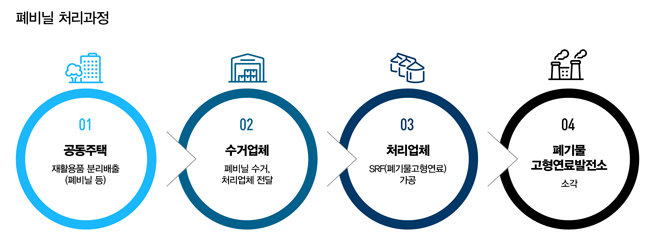

재활용품 가격이 지속적으로 떨어지면서 재활용품 수거·처리업체가 곤경에 처했다. 재활용품은 일반적으로 각 가정의 ‘분리배출’, 수거업체의 ‘수거’, 재활용품 처리업체의 ‘처리’ 과정을 거친다. 수거업체는 공동주택에 돈을 주고 재활용품을 수거해 처리업체에 판다. 처리업체는 받은 재활용품을 재생원료로 재처리해 판매함으로써 수익을 얻는 구조다.

처리하는 대로 적자 쌓이는 폐비닐

![9월 3일 서울 마포구 오피스텔의 폐기물 수거장. 폐비닐이 종량제 봉투 안에 들어있다. [박세준]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/5f/61/cd/a8/5f61cda82033d2738de6.jpg)

9월 3일 서울 마포구 오피스텔의 폐기물 수거장. 폐비닐이 종량제 봉투 안에 들어있다. [박세준]

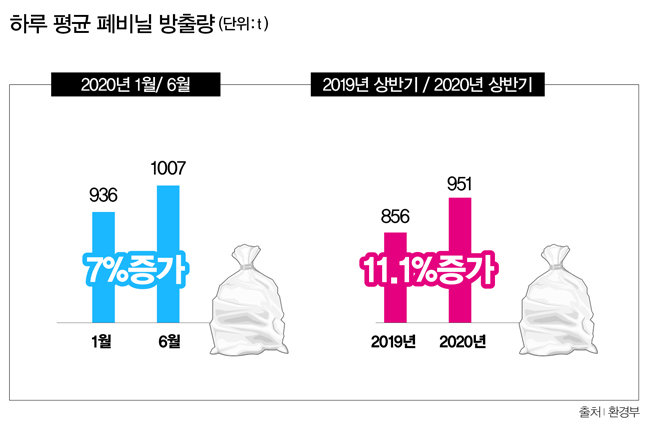

설상가상으로 코로나19 확산에 의한 언택트 소비 급증으로 포장재인 폐비닐 배출량 또한 크게 늘었다. 환경부 집계에 따르면 올 2월 코로나19 발생 이전인 1월 비닐 배출량은 하루 936t이었으나 6월 1007t으로 약 7% 늘었다. 지난해 상반기 하루 비닐 배출량 856t과 비교하면 올해 상반기는 951t으로 11%나 폭증했다.

저유가 기조가 계속되자 발전소에서 쓰는 폐기물고형연료의 양도 줄었다. 인천의 한 중간 처리업체 관계자는 “폐비닐은 고형연료제조 업체에 웃돈을 주고 처리해야 하는 상황이다. 비닐을 받아올수록 손해만 커지는 구조”라고 말했다.

그렇다고 수거업체가 폐비닐 수거를 거부하기도 어렵다. 재활용품 수거업체가 수거를 거부하면 해당 업체가 담당하던 공동주택은 계약을 일방적으로 해지할 수 있다. 단독주택의 재활용품은 지방자치단체가 나서서 수거하지만 공동주택은 각자 폐기물 수거업체와 계약해 재활용품을 수거한다. 거래처를 잃지 않으려면 수거업체는 손해를 감수하고 수거에 나서야 한다. 상황이 상황이다 보니 마포구의 사례처럼 “비닐도 썩는다”고 거짓말하며 폐비닐 수거를 피하는 업체까지 나온다.

환경부 대책 “도산위기 재활용 업계 살리기 힘들어”

정부는 코로나19로 급증한 재활용품 문제를 ‘재활용품 공공비축’을 통해 해결하겠다는 방침이다. 재활용품 공공비축은 수거 업체가 모아온 재활용품을 정부가 매입한 뒤 비축했다가 해외 재활용품 수출이 원활해지면 이를 되파는 방식이다. 환경부는 “9월말부터 폐비닐 재생원료 1만t을 ‘공공비축’하겠다”고 밝혔다.환경부는 ‘가격연동제 권고제도’도 추진한다. 가격연동제는 폐기물 가격 변동에 따라 재활용품 수거 계약 단가를 조절하는 제도다. 이 제도를 도입하면 수거업체가 공동주택에 내는 재활용품 매입대금이 줄어든다. 현재 가격연동제를 적용한 공공주택의 비율은 38.3%에 불과하다.

홍수열 한국자원순환경제연구소장은 “강제성이 없는 권고 사항이라 가격연동제를 채택하는 공공주택이 크게 늘 것이라 보기 어렵다. 가격연동제를 고려하는 공동주택이 늘더라도 실제 효과를 보는 데에는 오랜 시간이 걸릴 것으로 보인다. 공동주택에서 가격연동제를 도입하려면 자치기구 협의나 투표 등 거쳐야 할 절차가 많다. 발등에 불이 떨어진 재활용 업계에 즉각적 도움은 못 될 것으로 보인다”고 진단했다. 이와 같은 지적에 대해 환경부 관계자는 “재활용품 품목별 적체량 변화에 따라 대책을 추가로 보완할 계획”이라고 밝혔다.

수거업체, 큰 돈 벌려 비닐 수거했다 혹 붙여

![2018년 비닐 대란 당시 서울 종로구 한 아파트에 방치된 폐비닐. [뉴스1]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/5f/61/cd/6a/5f61cd6a19d0d2738de6.jpg)

2018년 비닐 대란 당시 서울 종로구 한 아파트에 방치된 폐비닐. [뉴스1]

경기도 지역 처리업체 관계자 양모(52)씨는 “폐비닐은 애초에 사고파는 재활용품이 아니었다. 지금도 수거업체와 처리업체가 나눠가지는 재활용 지원금이 비닐로 올릴 수 있는 수입의 전부다”라고 설명했다.

2000년대 중반 수거업체는 전체 재활용품 시장의 호황을 믿고 수익이 되지 않는 비닐까지 수거하겠다고 나섰다. 2018년까지 약 20년간 재활용품 수거업체에서 일했던 서울 광진구의 남모(47)씨는 “2000년대 중반은 비닐 빼고는 전부(폐지, 폐플라스틱, 고철, 병) 돈이 되던 시절이었다. 호황이니 모든 업체들이 최대한 많은 아파트(공동주택)와 수거 계약을 맺는 일에 혈안이 돼 있었다. 급한 상황이니 수거업체가 비닐도 같이 수거하는 식으로 계약을 했다. 사실상 아파트가 처치곤란인 비닐을 다른 재활용품에 끼워 팔았다”라고 설명했다.

가격폭락하면 드러눕는 재활용 업계

재활용품 업계에 평지풍파가 일기 시작한 것은 2017년 11월 중국이 폐기물 수입을 금지하면서부터다. 재활용품 구입의 큰손인 중국이 사라지자 재활용품의 가격이 급락했다. 환경부 집계에 따르면 2017년 페트병 압축품의 판매 가격은 1㎏당 304원이었다. 2018년 3월에는 257원, 같은 해 4월에는 249원으로 떨어졌다. 폐지 가격도 폭락했다. 같은 기간 1㎏당 130원에서 90원을 거쳐 65원까지 떨어졌다. 결국 2018년 4월에는 서울·수도권 지역의 일부 재활용 업체가 수거 포기 선언을 해 버렸다.올 2월에는 폐지가 말썽이었다. 코로나19로 폐지 수출 길은 막히고 폐지 배출량은 늘자 다시 폐지 가격이 바닥을 쳤다. 올해 2월 폐지의 가격은 2018년 폐기물 대란 때와 같은 가격인 1㎏당 65원이었다. 환경부는 수거업체의 수거포기를 막기 위해 특단의 조치를 내렸다. 같은 달 환경부는 “어떤 품목이든 수거업체가 재활용품 수거를 거부하면 공동주택은 즉각 계약을 해지할 수 있도록 하겠다”고 발표했다.

수거업체의 수거 거부는 계약 불이행 사안이므로 공동주택은 원래부터 계약 해지를 할 수 있었다. 공동주택이 수거업체 눈치를 봤던 이유는 계약 해지 이후 새 수거업체를 잘 찾을 수 없었기 때문이다. 환경부는 이를 해결하기 위해 공동주택이 새 수거업체를 찾을 때까지 지자체가 수거를 전담하도록 조치했다.

홍 소장은 “비닐 등 재활용품의 수요처를 늘려야 한다. 정부가 직접 재활용품 처리를 담당해도 재활용 업계의 부담을 당분간 덜어줄 뿐 재활용품의 양을 줄일 수는 없다. 수요처를 찾지 못하면 최악의 경우 재활용품을 전부 소각 처리해야 할지도 모른다”고 말했다.

박세준 기자

sejoonkr@donga.com

1989년 서울 출생. 2016년부터 동아일보 출판국에 입사. 4년 간 주간동아팀에서 세대 갈등, 젠더 갈등, 노동, 환경, IT, 스타트업, 블록체인 등 다양한 분야를 취재했습니다. 2020년 7월부터는 신동아팀 기자로 일하고 있습니다. 90년대 생은 아니지만, 그들에 가장 가까운 80년대 생으로 청년 문제에 깊은 관심을 갖고 있습니다.

“北 드론, 항공전략 전개해도 못 잡을 정도로 발전”

“드론사 없어져도, 드론 합동 관리 부대는 필요”

“계파의 마음보다 여론 읽어야 ‘팬덤 정치’ 끝난다”

‘미공개 정보 주식거래’ LG家 장녀 구연경·윤관 부부 1심 ‘무죄’

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)