- 시간에 쫓기고 사람에 치이다 보면 문득 이런 생각이 든다. “무슨 부귀영화를 보자고? 인생 한 번뿐인데….” 도시를 떠나 사는 TV 속 사람들의 모습을 보며 생각한다. “필요한 만큼

- 농사지어 가족들과 나눠 먹고 남은 것은 내다 팔고, 거 괜찮겠다.” 다시 생각하니 괜한 공상에 시간만 낭비했다 싶다. “농사에 ‘농’자도 모르는데 어떻게 먹고산담!” 농촌생활 10년째인 한

- ‘귀농 선배’는 “농촌에 대한 애정만 확실하다면 만족스러운 귀농생활을 할 수 있다”고 말한다.

귀농 농부는 텃밭을 일구는 도시인들에게 이렇게 전했다. 농촌에서만 누릴 수 있는 미덕이 압축적으로 담긴 조언이다. 햇빛이 유난히 짱짱한 8월 어느 날 경기도 화성시 비봉면에서 농부 박래훈(朴來薰·43)씨를 만났다.

그가 건넨 명함에는 달팽이 그림과 ‘주연농원 농부 박래훈’이라는 문구가 새겨져 있었다. 달팽이 이미지도, 농부라는 직함도 신선하다. 1999년 서울 생활을 정리하고 농사를 짓기 시작했으니, 올해로 꼭 귀농 10년차다.

“비봉면에서 태어나 100일째 되던 날 도시로 갔습니다. 무늬만 시골 출신인 셈이지요. 하지만 방학 때마다 할아버지, 할머니가 계신 이곳 시골에서 시간을 보냈습니다. 삼형제가 온 텃밭을 헤집거나 곤충을 잡으며 쏘다녔지요.”

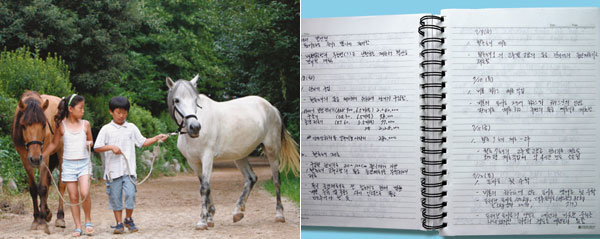

근처 승마장에서 산책하는 주연(11)양과 태성(10)군. (좌) 박래훈씨가 틈틈이 쓰는 ‘농부일기’.(우)

며느리 3대가 함께하는 농촌생활은 어떨까. 한옥수(87), 기성원(43), 홍종숙(69)씨.(왼쪽부터)

박씨는 귀농을 하려면 가족과 협의하는 것이 중요하다고 말한다. 충분한 이해 없이 생활의 터전을 옮기면 나중에 갈등이 생기기 쉽다는 것. 아내의 동의로 박씨 부부는 귀농운동 프로그램을 몇 개 수강한 뒤 바로 고향 화성으로 내려갔다. 돼지우리를 부수고 비닐을 뜯어내고 밭을 정리했다. 가족이 살 집도 지었다. 약 1년 동안은 그렇게 서울로 화성으로 바쁘게 오갔다.

“언 땅에 삽질해보셨어요?”

지인들을 초청해 자연을 무대로 한 음악회를 연다.

“지금 되돌아보면 말이 안 되죠. 땅이 꽁꽁 언 겨울에 씨 뿌리겠다고 삽질을 하는 게. 지식은 부족하고 의욕은 앞선 귀농 초기에는 말 그대로 ‘삽질’을 참 많이 했어요. 고추농사가 순식간에 날아간 때가 제일 가슴 아팠죠. 순식간에 2000평(6600여m2) 중 절반이 하얗게 변해버린 거예요. 그간 고추농사에 들인 노력이 아까워서 한동안 우울함을 떨치지 못했습니다.”

‘주연농원(jtfarm2002.tistory.com)’은 유기농을 지향한다. 진딧물이 내리고 잡초가 무성해도 그냥 내버려둔다. 함께 농사를 짓는 어머니와 할머니의 압력과 회유에도 지금껏 무농약 원칙을 지켜왔다. 박씨의 ‘땅’과 ‘농촌’에 대한 애정은 각별해 보였다.

유기농법으로 재배한 호박. 보기만 해도 흐뭇하다.

아내 기씨는 피아니스트로 대학에 출강하며 짬짬이 일손을 돕는다. 자신이 일군 텃밭에서 음악회를 열면 근사하겠다는 생각에 음악회도 두 차례 가졌다. 지인들과 인근 초등학교 아이들을 연주자로 내세워 연 음악회에 매번 250명이 넘게 다녀갔다고.

농촌의 여유로운 삶을 꿈꾸다가도 현실의 벽에 좌절하는 이가 많다. 박씨에게 슬쩍 수입을 물어봤다.

“부족할 것도 없지만 풍족할 것도 없는 수준입니다.

피아노, 바이올린, 노래가 어우러진 가족 음악회.

농장에 머무르는 동안 토마토 2개와 방울토마토 30여 개, 토마토주스 2잔을 마셨다. 농촌을 경험한 사진기자는 “어릴 때 먹던 자연의 맛”이라고 평가했다. 땅의 넉넉함을 아는 이들은 웃음도 땅의 그것을 닮아 여유롭게 빛났다.