- 그의 무대는 꿈과 현실이 불꽃을 튀기며 결합한 거대한 화학실험실이었다. 칠순을 넘겨 드디어 한국을 찾은 폴 매카트니(73)는 4만여 한국 팬 앞에서 음악사에 남은 명곡들을 잠깐의 짬도 없이 쏟아냈다. 사라져야만 ‘전설’인가. 그는 지금도 비디오게임 엔딩 송을 만들고 젊은 팝스타와 협업하는 ‘현역’이다.

그가 비틀스 전성기부터 근래까지 수도 없이 일본을 방문하면서 단 한 번도 한국 땅을 밟지 않은 것은 슬픈 불가사의였다. 그러나 5월 2일, 마침내 성사된 그의 첫 내한 공연은 국내 팝 애호 역사에 일대 사건이었다.

매카트니는 5월 1일, 80여 명의 스태프를 대동하고 자신의 전세기로 김포공항에 도착했다. 400여 명의 팬이 공항에 몰려나왔다. 그의 숙소는 서울 강남 R호텔 프레지덴셜 스위트룸. 매카트니 측이 한국 주관사에 “숙소는 발코니가 있는 곳으로 잡아달라”고 부탁했기 때문이다. 객실에 데이지 꽃이 담긴 화병도 놓아달라고 주문했다.

100만 원짜리 ‘사운드체크’ 티켓

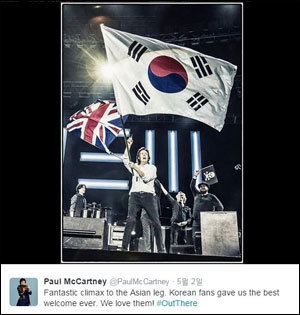

한국 공연 후 폴 매카트니가 자신의 트위터에 올린 사진과 글.

2일 밤부터 쏟아진 ‘160분 동안 물 한 잔 안 마시고…‘할배’ 매카트니의 열정’류의 국내 리뷰 기사들은 이 칠순 팝스타의 정력을 절반만 보고 작성된 것이다. 기자는 공연 당일인 2일 낮, 매카트니를 다른 국내 매체나 팬들보다 4시간 먼저 볼 기회가 있었다. 그의 첫 내한 공연이 열릴 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장 무대에서 오후 4시부터 진행된 사운드체크에 참석한 것.

사운드체크는 공연 리허설의 일부인데, 매카트니가 밴드 멤버들과 함께 모든 기타와 건반의 음향을 테스트하는 시간이다. 말이 ‘체크’지, 실은 소수의 팬을 위한 특별 콘서트다. 국내 티켓 예매처에서는 팔지도 않는 100만 원짜리 ‘사운드체크 패키지’를 해외 VIP 전용 예매 사이트를 통해 구매한 골수 팬 230명을 위해 매카트니는 1시간 동안 혼신을 다해 연주했다. 기자와 팬들은 무대에서 50m 떨어진 안전선 밖에서 사운드체크를 지켜봤다.

매카트니는 실제 공연하듯 11곡을 내리 연주했다. 레퍼토리 대부분은 본 공연에선 연주하지 않은 곡이었다. 골수팬들의 요청을 받은 ‘Got to Get You into My Life’ ‘C Moon’ ‘Ram On’ ‘Bluebird’ ‘Honey Don‘t’ 같은 노래들. 1960년 영국 리버풀, 독일 함부르크의 지하 클럽부터 55년 무대 인생을 톱스타로 보낸 그에게 다정한 인사와 동작 큰 무대 매너, 완숙한 연주로 고작 230명의 팬을 들었다 놨다 하는 것은 식은 죽 먹기였다. 그러니까 그는 2015년 5월 2일 서울에서 160분이 아니라 220분 동안 무대에 선 것이다.

그리고 이어진 밤 콘서트. 수도 없이 들은 ‘Yesterday’ ‘Let It Be’ ‘Hey Jude’ ‘Blackbird’ ‘The Long and Winding Road’ ‘Obladi-Oblada’를 ‘바로 그 목소리’로 들은 2시간 40분 동안 잠실은 꿈과 현실이 불꽃을 튀기며 결합한 거대한 화학실험실이었다. 더구나 비틀스의 후기 앨범인 ‘Sgt. Peppers…’ ‘The White Album’ ‘Abbey Road’ 수록 곡이 연주될 때 ‘비틀마니아’(비틀스 광팬)의 가슴은 두 배로 뛰었을 것이다.

매카트니는 1966년 미국 순회공연 이후 콘서트 활동을 전면 중단하고 해체 때까지 스튜디오에 틀어박혀 갖가지 음향 실험에 몰두했다. 이때 비틀스는 라이브 연주에 싫증이 났고, 라이브로 연주되기 힘든 대곡을 여럿 만들어냈다. ‘Being for the Benefit of Mr. Kite’ ‘Helter Skelter’ 같은 곡이 라이브로 구현될 때의 현장감은 기묘했다. 불꽃과 폭죽, 조명과 레이저를 활용한 화려한 무대 연출은 영화 ‘007 죽느냐 사느냐’ 주제곡인 ‘Live and Let Die’에서 절정을 이뤘다. “한국 조와요!” “데·#48401;” “남좌들만(불러봐요)” 하는 한국어 코멘트와 동그란 눈, 귀여운 무대 매너는 그가 왜 ‘큐트 비틀’로 불리는지 새삼 일러줬다.

“한국, 조와요오우!”

기자가 2013년 11월 일본 오사카 교세라돔에서 관람한 매카트니 콘서트와 연출과 내용 면에서 거의 같았지만 야외 스타디움이라는 공연장 환경과 관객 평균 연령이 일본보다 낮은 객석의 뜨거운 분위기는 공연을 더 특별하게 했다. 매카트니는 무대 위에서 진짜 감동받은 표정이었다.

일본 객석에는 1960년대 비틀스가 일본을 찾았을 때부터 줄곧 비틀스와 매카트니의 음반과 공연 티켓을 사온 60대 이상 마니아가 많았다. 한국에 비하면 지나치게 차분했지만, 거의 모든 곡을 따라 부르며 눈물짓는 장년 팬들이 채운 일본 객석 분위기 역시 깊은 인상을 남겼다. 매카트니 방문 전부터 오사카의 레코드점에선 비틀스와 매카트니의 노래가 계속 흘러나왔고, 매장 안은 매카트니의 서적과 음반, 포스터로 뒤덮여 축제 분위기를 만들어냈다.

칠순을 넘겨서야 처음 방한한 그를 다시 한 번 이 땅에서 볼 수 있을까. 매카트니의 강한 만족도는 청신호다. 그는 공연 뒤 숙소로 이동하는 투어 버스 안에서 “한국, 조와요오우!”를 외쳤고, 자신이 태극기를 들고 나와 흔드는 사진을 트위터에 게재했다. “한국은 정말 환상적이다”는 말과 함께.

한국 관객의 유별나게 뜨거운 호응은 유명하다. ‘한국에 한 번도 안 온 음악인은 있어도 한 번만 오는 음악인은 없다’는 말은 이제 공연 시장의 격언이 됐다. 영국의 인기 록밴드 트래비스는 몇 년 전 내한 공연 때 관객이 한순간 일제히 무대를 향해 날린 노란 종이비행기 수천 개에 감동했다. 멤버들은 스태프에게 “무대로 날아온 종이비행기를 전부 싸서 짐에 넣어달라. 영국에 가져가겠다”고 했다. 영국과 미국의 록 음악계에선 ‘한국 가봤냐? 아직 안 가봤어? 꼭 가봐’ 하는 귀띔이 떠돈다는 소문이 있다.

매카트니의 강철 체력도 ‘예스’를 말한다. 지난해 갑작스러운 건강 이상으로 한국을 비롯한 일부 지역 공연을 취소할 때만 해도 그가 위독한 게 아니냐는 추측이 난무했다. 그러나 휴식 뒤 이어진 순회공연 강행군을 통해 매카트니는 우려를 잿더미로 만들었다.

한 가지 장애물은 높은 개런티다. 공연 주관사는 밝히기 꺼리지만, 업계의 의견을 종합해보면 매카트니의 이번 무대 출연료만 300만 달러(약 33억 원) 이상인 것으로 추정된다. 지난 몇 년간 ‘슈퍼콘서트’ 시리즈를 통해 팝 거물을 꾸준히 데려온 현대카드의 머니 파워가 아니라면 소화하기 힘든 금액이다. ‘전설의 첫 내한’이란 홍보 포인트가 소진된 두 번째 내한이 얼마큼의 티켓 파워를 끌어낼지도 미지수다.

이어지는 파격 행보

지난해 매카트니는 두 가지 파격적인 행보를 보였다. 하나는 70대의 그가 증손자나 즐길 법한 X박스, 플레이스테이션용 1인칭 슈팅게임 ‘데스티니’의 엔딩 송을 작곡해 부른 것이다. 그 곡, ‘Hope for the future’를 그는 내한 공연 때도 불렀다. 무대에 선 팝의 전설 뒤로 보인, 컴퓨터그래픽 액션 장면이 펼쳐진 대형 스크린은 좀 비현실적이었다.

또 하나, 그는 지난해부터 미국 래퍼 카니에 웨스트와 합작한 신곡을 시리즈로 내고 있다. 웨스트의 ‘Only one’ ‘Four five seconds’ ‘All day’에 기타나 건반 연주가, 보컬, 공동 작곡자로 참여한 것이다. 웨스트는 미국 유명 래퍼 제이지의 프로듀서로 출발해 스스로 최고의 래퍼가 됐으며, 전자음악이나 프로그레시브 록의 형식을 힙합에 꾸준히 도입해 자기 세계를 구축해온 21세기 팝의 혁신가다. 팝스타 리아나, 웨스트와 매카트니가 나란히 포즈를 취한 ‘Four five…’ 싱글 앨범 표지가 이채롭다. 1982년 스티비 원더(‘Ebony and Ivory’), 마이클 잭슨(‘The Girl is Mine’)과 듀오로 명곡을 만들어낸 그가 33년 뒤 21세기 팝스타와 또 천연덕스레 협업하고 있는 것이다.

매카트니가 비틀스 시절(1960~ 1970), 10년간의 천재적 폭주로 이후 45년을 편하게 산 것만은 아니다. 그는 비틀스 해체 후 첫 번째 아내 린다를 비롯한 다른 연주자들과 새 밴드 윙스를 결성했고 제2의 전성기를 맞았다. 1970년대 ‘Another Day’ ‘My Love’ ‘Live and Let Die’ ‘Band on the Run’ ‘Silly Love Songs’ ‘Maybe I‘m Amazed’ ‘Mull of Kintyre’부터 1980년대 ‘No More Lonely Nights’, 1990년대 ‘Hope of Deliverance’, 2000년대 ‘Jenny Wren’에 이르기까지 그의 창작력과 도전 정신은 좀처럼 녹슬지 않았다.

로큰롤 명예의 전당 2회 헌액, 그래미 트로피 21회 수상, 빌보드 싱글 차트 1위 곡 32편 작곡, 음반 1억 장 이상 판매, 영국 기사 작위…. 매카트니의 족적은 이런 숫자나 명예로만 환산되지 않는다. 비틀스 시절인 1966년, 비틀스의 프로듀서 조지 마틴과 합작한 영화 음악 ‘The Family Way’는 매카트니의 클래식 작곡에 초석이었다. 그는 이듬해 나온 비틀스의 불가사의한 대곡 ‘A Day in the Life’에서 마틴과 함께 40인조 오케스트라 지휘를 맡았고 훗날 ‘Liverpool Oratorio’(1991) 이후 두 번째 오라토리오 작품인 ‘Ecce Cor Meum’(2006)으로 영국 클래시컬 브릿 어워드에서 최우수 앨범상을 받았다. 놀라운 것은 그가 악보도 볼 줄 모른다는 사실. 작곡할 때 컴퓨터의 도움을 받고 머릿속에 든 청각 이미지에 의존해 오케스트라를 지휘한다.

그가 가짜라 해도

비틀스 시절의 폴 매카트니(오른쪽).

매카트니의 첫째 아내는 사진작가 린다 매카트니로 더 잘 알려진 린다 이스트먼(1941~1998). 비틀스 해체 직전인 1969년 맺은 매카트니와 린다의 백년가약은 1998년, 그가 유방암으로 세상을 떠나기까지 이어졌다. 둘은 첫딸 헤더를 입양한 뒤 메리, 스텔라(패션 디자이너), 제임스를 낳았다.

슬픈 나날을 보낸 매카트니는 린다가 떠난 지 4년 만인 2002년, 두 번째 아내 헤더 밀스와 결혼했다. 4년 만에 결별했지만, 넷째 제임스 출생 후 26년 만인 2003년, 막내딸 베아트리스를 얻었다. 베아트리스는 매카트니의 보물 1호가 됐다. 매카트니는 음악 작업과 세계 순회공연으로 팍팍한 일정 속에서도 베아트리스와 1년의 절반을 함께하기로 약속했다. 지난해 취소된 내한 공연의 재성사에 적잖은 시간이 걸린 데엔 칠순 딸바보의 ‘의무 공백기’도 한몫했다.

늘 엉뚱하고 귀여운 매력을 발산하는 매카트니는 사망설, 대역설에도 휘말렸다. 1967년 이후 비틀스가 콘서트 무대에서 자취를 감춘 뒤 세상과 소통을 줄이면서 생긴 일종의 음모론이다. 그가 1966~67년 어느 날 교통사고로 사망한 뒤 그를 꼭 닮은 대역이 활동한다는 설이다. 음모론자들은 그의 외모와 목소리가 미세하게 변한 점을 지적한다. 음모론 신봉자들은 여전히 ‘진짜’는 오래전에 죽었다고 믿는다. 엘비스 프레슬리, 히틀러가 생존설 속에 여전히 살아 숨 쉬는 것과 반대로 매카트니가 이례적인 ‘사망설’에 휩싸인다는 것 자체가 비틀스와 그의 전설적 위상을 방증하는 건 아닐까.

기자는 지난해 음성분석 전문가와 성형외과 전문의에게 의뢰해 매카트니 사망설을 캤다. 그러나 2014년 5월 24일자 ‘동아일보’ 18면(‘토요뒷談, 비틀즈 폴 매카트니를 둘러싼 음모론’)이 말해주는 사실은 제한적이다. 100%의 진실이란 어차피 세상에 아예 없는 것인지도 모른다.

100년 뒤 비틀스나 매카트니에 대한 어떤 놀라운 진실이 밝혀진다고 할지라도 다음과 같은 사실에는 변함이 없을 것이다. 그래, 기자는 차라리 이쪽에 걸겠다. ‘Yesterday’ ‘Let It Be’…. 매카트니의 아름다운 노래들을 200년 뒤 태어난 아이들도 따라 부르게 되리라는 가능성 말이다. 어제의, 그날의 우리처럼.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)