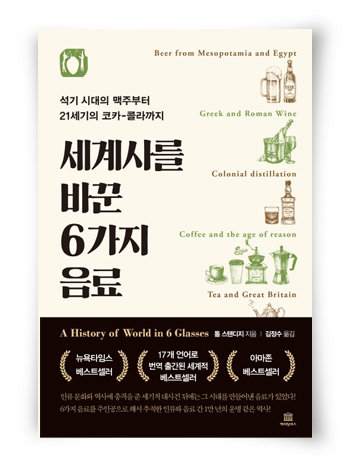

톰 스탠디지 지음, 김정수 옮김, 캐피털북스, 324쪽, 1만6800원

영국 시사주간지 ‘이코노미스트’의 차석 에디터이자 컴퓨터 공학 전공자인 저자는 기술이 사회를 어떻게 변화시키는지에 대해 논평해 왔다. 이번에는 여러 기술 중 음료를 선택했다. 이 책을 통해 저자는 음료 제조 기술의 발달사를 인류 문명의 발달사와 엮어낸다.

인류 문명과 함께 발달한 대표적인 음료는 술이다. 유휴 식량자원이 많아질수록 술은 다채롭게 발전했다. 고대와 중세에는 발효주인 맥주와 와인 외엔 대안이 없었다. 하지만 이후 증류 기술이 발달하며 술 종류가 다채로워진다. 각국 기후, 국제 정세, 유행 등에 따라 다양한 술이 탄생한다. 산업혁명을 지나며 인류의 음료 관심사는 취기에서 각성으로 넘어간다. 커피와 차가 유럽을 중심으로 유행하기 시작한다. 20세기에는 코카콜라가 시대를 대표하는 음료가 된다. 자본주의 종주국인 미국의 상징으로 세계에 퍼졌다.

음료는 역사의 중요한 변곡점에도 항상 있었다. 대표적인 것이 미국 독립전쟁. 그 시작은 ‘보스턴 차 사건’으로 알려져 있다. 하지만 차보다 당시 미국인을 더 분노하게 만든 것은 럼주였다. 1764년 영국이 식민지 미국에 설탕(당밀)세를 부과했다. 이때부터 미국에서는 술 제조에 영국산 당밀만 사용할 수 있게 됐다. 법 제정 이전에 주류업자들은 비싸고 품질 나쁜 영국산 당밀 대신 프랑스산 당밀을 썼다. 결국 미국인은 세법 개정 때문에 비싸고 맛없는 럼주를 견뎌야 했다. 뒤이어 영국의 수입 강제 품목이 늘어나자 불만이 폭발, 결국 보스턴 차 사건을 계기로 독립전쟁이 일어난다.

미국 건국의 아버지 중 한 사람인 존 애덤스도 이를 고백한 바 있다. 그는 친구에게 보낸 편지에 “나는 당밀이 미국 독립에 있어서 본질적 요소였다는 것을 고백할 때 왜 낯을 붉혀야 하는지 이유를 모르겠네. 많은 위대한 사건들이 그보다도 더 작은 요인에서 비롯되지 않았는가.”(135쪽)

책은 음료와 역사의 상관관계 분석에만 집중하지는 않는다. 부록 ‘고대의 음료를 찾아서’를 통해 원시 음료의 맛과 향에 대해서도 간략히 설명해 놓았다.

박세준 기자

sejoonkr@donga.com

1989년 서울 출생. 2016년부터 동아일보 출판국에 입사. 4년 간 주간동아팀에서 세대 갈등, 젠더 갈등, 노동, 환경, IT, 스타트업, 블록체인 등 다양한 분야를 취재했습니다. 2020년 7월부터는 신동아팀 기자로 일하고 있습니다. 90년대 생은 아니지만, 그들에 가장 가까운 80년대 생으로 청년 문제에 깊은 관심을 갖고 있습니다.

고려대구로병원, 2026년 새 암병원 착공…다학제·로봇수술 기반 정밀 암치료 실현

고려대구로병원, 연구 인력 확충·기술사업화로 글로벌 연구중심병원 도약

“비례대표는 당론 따르라? 당론보다 양심 먼저 챙겨야”

하나님의 교회 83차 해외성도방문단 방한 ‘어머니 사랑’에 감동

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)