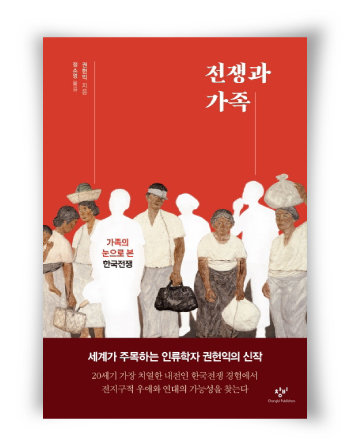

권헌익 지음, 정소영 옮김, 창비, 324쪽, 2만 원

전쟁은 한국의 전통적 공동체에서 오랜 미덕이었던 인간적 친밀함을 파괴했다. 적국에 협조했다고 ‘알려진’ 민간인은 즉결처분 대상이 됐다. 마을은 폭력의 용광로로 변모했고 마을 공동체는 초토화됐다. 수세대를 부대끼며 살아온 사람들이 살기 위해 서로를 겨눴다. 소설가 박완서의 말처럼 “전선이 일진일퇴를 거듭하는 대로 세상도 손바닥 뒤집듯이 바뀌었으니 그때마다 부역했다 고발하고 반동했다 고발해서 생사람 목숨 빼앗는 일을 마을 사람들은 미친 듯이 되풀이”(47쪽)했다.

폭력의 기억은 휴전 후에도 관계 속에 똬리를 틀었다. 때로 연좌제가 개인의 삶을 자물쇠처럼 걸어 잠갔다. “집안의 가까운 사람 중 한때 체제 전복적 공산주의자였거나 동조자였던 사람, 북한으로 망명한 사람”(95쪽)이 있으면 길을 개척할 수 없었다. 저자의 말마따나 “그들에게 친족관계는 존재적 짐의 근원”(96쪽)이 됐다.

그럼에도 저자는 책 후반부에서 ‘소리 없는 혁명’이라는 표현을 쓴다. 그의 시선이 향한 곳은 제주 애월 하귀리다. 이곳에는 4·3사건 당시 진압 작전에 동원됐다 전사한 경찰과 반공청년단을 기리는 추모비가 있다. 지역 주민은 자신의 가족과 마을에 폭력을 자행한 낯선 자들을 기리는 기념물과 함께 살았다. 누군가에게는 “분개심의 대상”(238쪽)이었을 것이다.

그런데 주민들은 2003년 초 경찰과 반공청년단 추모비 바로 옆에 진압 작전에 희생된 수백 명의 마을 사람을 추모하는 위령비를 완공했다. 저자는 이 사례를 우애의 회복을 향한 공동체의 노력이 결실을 본 결과로 해석한다. 위령비에 새겨진 문구는 지금도 깊은 울림을 자아낸다. “오래고 아픈 생채기를 더는 파헤치지 않으려 한다. (중략) 지난 세월을 돌아보면 모두가 희생자이기에 모두가 용서한다는 뜻으로 모두가 함께 이 빗돌을 세우나니 죽은 이는 부디 눈을 감고 산 자들은 서로 손을 잡으라.”

저자는 영국 케임브리지대 석좌교수다. 베트남전쟁 연구로 세계적 명성을 얻었다. 45세에 인류학계의 노벨상인 ‘기어츠상’(2007년)을 수상했다. 한국인으로서는 최초다. 그간 다수의 역작을 출간해 왔는데, 이번 책은 그중에서도 마스터피스다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)